自《芳华》落幕以来,冯小刚便开始将《无悔追踪》的电影改编提上日程。尽管原定于2019年完成的这个项目因多种原因未能如期启动,但在冯小刚相继推出《只有芸知道》和《非诚勿扰3》之后,这个计划终于重新激活。如今,雷佳音和『胡歌』接替了刘佩琦与王志文,携手主演以《抓特务》为名的改编作品,延续了这段横跨四十年的错综纠葛。被誉为“谍战剧巅峰”的《抓特务》,正从电视荧屏走向大银幕,继续深刻探讨时代与人性的主题。

1995年,由尹力执导的《无悔追踪》跳出了谍战剧的常规叙事框架,避开了传统的套路。影片通过1976年这个历史分水岭,展现了前半段日常生活的琐碎与真切,后半段则紧张推进,虽然情节逐渐紧凑,但也略显匆忙。与《活着》或《霸王别姬》那种情感深刻的时代控诉不同,这部剧选择了以冷静旁观者的姿态,描绘了特务冯静波如何在几次政治运动中幸免于难,甚至以“时代先锋”的身份登上领奖台,这种荒诞的情节成为了它独特魅力的一部分。

《无悔追踪》的精髓不在于刺激的猫鼠游戏,而是在四十年历史的变迁中,人物如何被历史改变,被时间驯化。剧中的胡同生活、邻里纷争以及那个物质匮乏年代的欲望,使得宏大的历史背景在人性中得到了细腻的呈现。剧中那些“旧社会遗产”,如剃头匠、板儿爷、老鸨子等角色,在时代的大风大浪中顽强生存,他们的存在象征着一些事物即便历经变迁,依然在人间游走。

王志文饰演的冯静波,以知识分子的书卷气与特务的隐忍巧妙结合,演绎出一个复杂且多面的角色;刘佩琦饰演的肖大力,则以一生专注“盯人”而展现出角色的执着与坚韧。两位演员的精彩表演,使得这对角色成为时代的象征。

值得一提的是,原著小说与电视剧结局有所不同。冯静波在原著中有可能通过海外来信揭示自己的身份,或者在晚年选择自首,而未被采用的“身份永不败露”的结局则为小说增添了一份文学的深度。

冯小刚对《抓特务》的改编早在三十多年前便与王朔一同购买了小说改编版权©️。电影的片名取自儿时的游戏名称,既点明主题,也透露出一丝怀旧情感。作为一位擅长刻画大时代背景下小人物命运的导演,冯小刚的创作基因与《无悔追踪》的内核高度契合。正如他所说,这部电影“从生活的土壤里长出来,既有幽默感,又富有现实主义的质感”,有望成为继《1942》和《芳华》之后,又一部具有历史深度的力作。

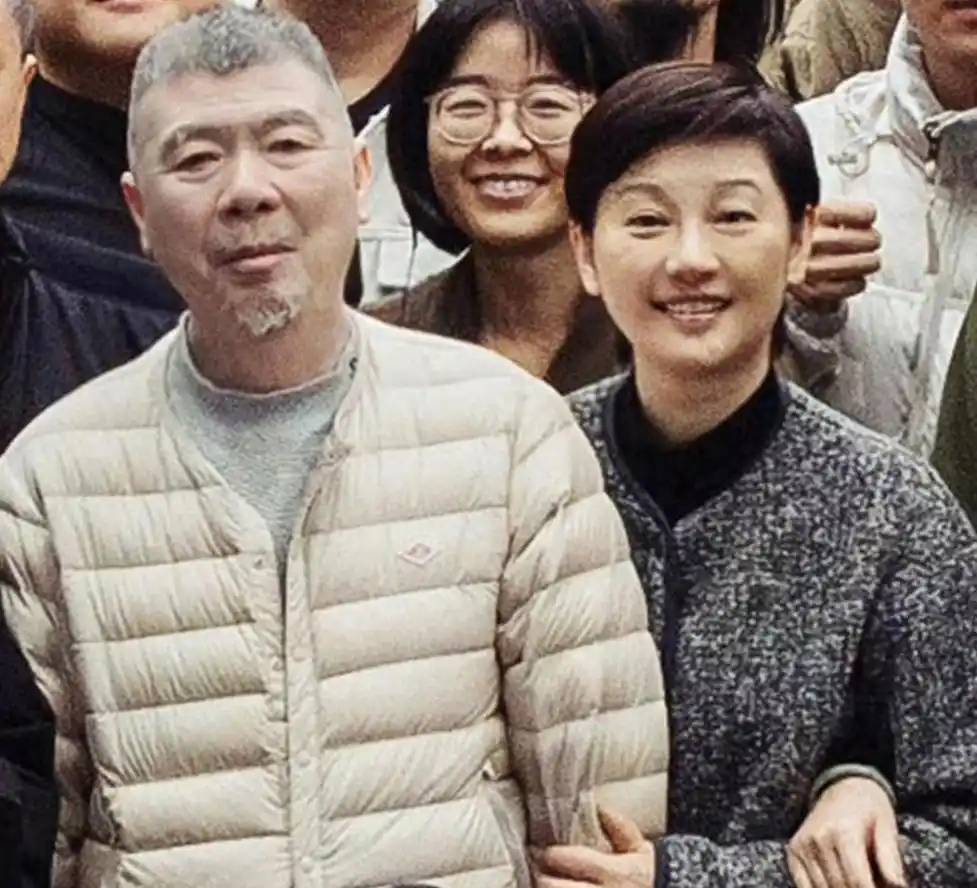

改编的核心挑战在于如何在有限的电影时长内保留原作的时代感与群像张力。冯小刚选择雷佳音饰演肖大力、『胡歌』饰演冯静波,正是看中了他们之间那种“纠缠的感觉”。雷佳音需要传承刘佩琦版肖大力的“执着”与固执,同时还要突破自己以往的“街溜子”形象;『胡歌』则要在王志文所饰冯静波的基础上,展现出特务的隐忍与锋芒,呈现出复杂的“多重表演”。

此外,原作中充满京味儿的俏皮话、穆索尔斯基的《展览会中的图画之漫步》配乐以及老北京的风土人情,都是观众期待在电影中保留的元素。而如何平衡1976年前后的剧情节奏,避免后半段沦为“工具人叙事”,将是创作团队面临的一大考验。

无论是电视剧还是电影,故事的核心始终是“人”,而非“事”。肖大力与冯静波四十年的纠葛,已经超越了特务与警察的对立,成为两种信仰与人生道路的碰撞。在这场必不可少的意识形态斗争中,所有人都在流变中依旧“万变不离其宗”地活着:肖大力因为运动伤腿,晚年见证昔日敌人变为统战对象时,愈加显得蹒跚;冯静波从潜伏者到被历史洪流吞噬,最终在潜移默化中迷途知返。这种在历史潮流中的身不由己与坚守,是作品跨越时代的共鸣所在。

原作中刘亚琴对冯静波的深情和胡同邻里间不言而喻的互助情谊,给严酷的时代注入了一丝柔软。如果冯小刚能够把握这些细节,捕捉到“柔软处滴水”的情感波动,那么电影也将延续原作的温度。

电影《抓特务》定于2025年暑期上映,并在全国电影交易会上获得了“有时代感、有历史厚重感”的高度评价。电影的杀青语“四十年信仰博弈,胡同深处众生相”,恰如其分地传承了原作的精神。

从1995年的电视剧到2025年的电影,时隔近三十年,《无悔追踪》的故事依然在观众心中留下深刻印象,因为它剖析了人性的复杂和时代的荒诞。当冯小刚携《抓特务》归来,我们期待的不仅是精彩的谍战故事,更是一场对历史深刻的回望。

在胡同深处的烟火气中,在两人四十年的纠葛里,我们看到了每个普通人在时代波澜中那些甘愿或不甘愿、 自觉或不自觉的坚守与浮沉。