2025年9月26日,『舒淇』凭自传体处女作《女孩》摘下釜山最佳导演,11月1日影片登陆内地院线,成为该奖项首位华人女性♀️得主

很多人关心的不是奖杯🏆️,而是那段意难平:1998年《玻璃之城》相恋,因早年风月片争议与粉丝家人反对,再叠加“旧情”传闻,两人分开

当年四大天王的光环下,舆论像强光手电,直直照在两个人的脸上

有人说是价值观不合,有人说是家长期望太重,业内人士提到“公众人物的私德想象”往往比事实更硬

说白了,谈恋爱和谈婚姻是两码事,尤其在那个年代

分手后,『舒淇』把所有锋芒都按到作品里

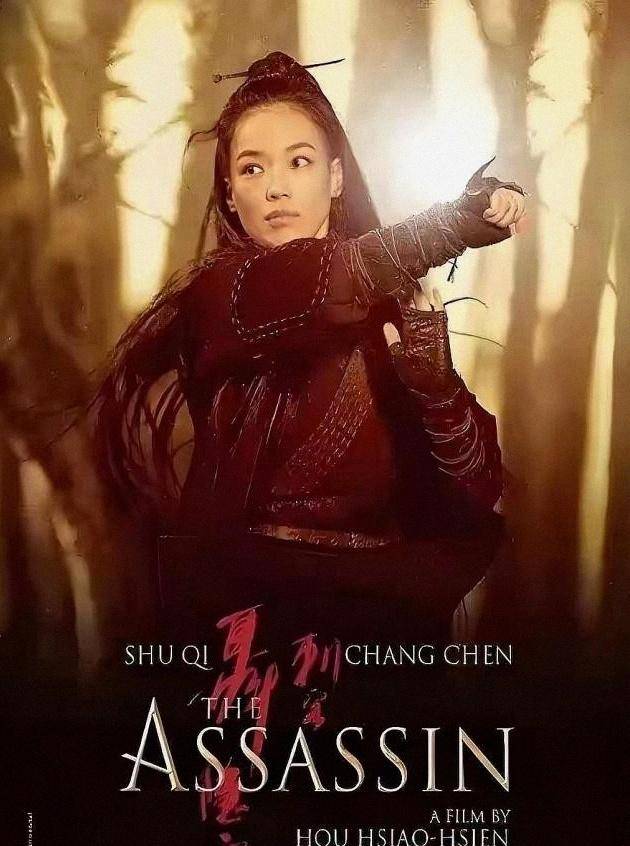

《最好的时光》《刺客聂隐娘》一部部抬回口碑,戏一开机,她像是把旧影子关进盒子里

片场里,灯架热得发烫,她蹲在监视器旁一笔一划做标记,收工时背影很直,像在对自己交代

更扎心的是,那些被揣测定义的过去,她选择用作品重新定义

这份狠劲,后来落到了导演的野心上

2009年,在侯孝贤的鼓励下,『舒淇』悄悄动笔写剧本

据多位合作伙伴回忆,她常常凌晨收工,回到住处只留一盏台灯,手边是冷掉的咖啡,稿纸上圈圈叉叉,像在跟过往较劲

到2023年闭关完成《女孩》,她终于把“自己”给到镜头前

不是卖惨,而是把一个女孩如何穿过阴影、把衣服一件件“穿回来”的过程讲清楚

《女孩》来自她的真实肌理:父亲酒后暴戾,母亲抬不起头,衣橱成了夜里唯一的安全格

她说拍这部电影,是为了给还在墙角里缩着的女孩一点光

威尼斯评审团给出评价,“用真诚的个人叙事实现了跨文化共鸣”,隐喻与情感的克制拉高了电影的审美气质

影片入围威尼斯主竞赛,釜山封王封后级别的荣耀落在一个处女作导演身上,少见,也服气

行业的数据也在说话

作为文艺片,《女孩》中国台湾预售破300万新台币,业内称其刷新同类型预售纪录,版权©️出售已覆盖法、日、北美等主流市场

这类冷门题材能被买走,是市场对“真诚”的投票

侯孝贤说

“拍电影没有那么多框框”

这句话落在『舒淇』身上,分量刚刚好

再看黎明

事业高峰过去后,他经历了两段婚姻,做过大手笔投资、扛过伴侣的亏损,也在节目上被问起旧事时选择体面

上《『金星』秀》那次,他没有翻旧账,只说“她已经结婚了,不想造成不好的影响”

这种克制,是成年人给彼此留下的最后体面

可是体面之外,是否有遗憾,没人能替谁回答

有人会问:看到『舒淇』今天站在世界电影的聚光灯下,黎明会后悔吗?

情感从来不是胜负场,更像时代与性格的错位

当年那道“能不能一起走进婚姻”的门,更多卡在家庭观念与公众压力,换谁都很难

如果说后悔,那也是对年轻时“不够懂得如何保护爱”的惋惜,而不是对彼此人生的否定

近来“前任重逢”话题又被推上热搜

11月的微博视界大会上,欧豪与『马思纯』分手七年后同框,男方被拍到偷瞄,网友瞬间脑补了续集

可现实是,二人各自安稳前行,复合只是观众的浪漫想象

这恰好提示一个共识:分手,不必成为成长的反证

反而在很多时候,是彼此最好的版本的起点

『娱乐圈』️“演员当导演”也被拉出来反复对照

业内人士提到,流量跨界往往先做声浪,再补内核;

实力派转身,多半是被创作逼到墙角

《女孩》的路径属于后者:先有生活的刺,再有电影的花

自传体作品最怕自怜,『舒淇』的选择是节制,给角色留余地,给观众留懂得

威尼斯的评价、预售与版权©️的走向,就是对“艺术价值与市场接受度能否统一”的一次现场回答

对比案例从来不是为了挑拨,只是为了给“体面前任”四个字找一个坐标

徐静蕾与黄觉,当年同样选择分开,后来各自成就彼此的天地,一个拍片写字,一个在《山海情》中站成土地

不打扰,不翻旧账,倒是把“成年人的长情”活成了“互相成全”

这与黎明和『舒淇』的相处原则,遥遥呼应

回到电影,《女孩》上映日逼近,话题却没有跑偏到绯闻

更多讨论落在“她怎么拍到那么难开口的痛?”

“女孩的出路在哪?”

这类问题上

有观众说,看完之后回家给母亲打了个电话;

也有人沉默,只在出场前多站了两分钟

电影做到这一步,已经完成了创作者的初心

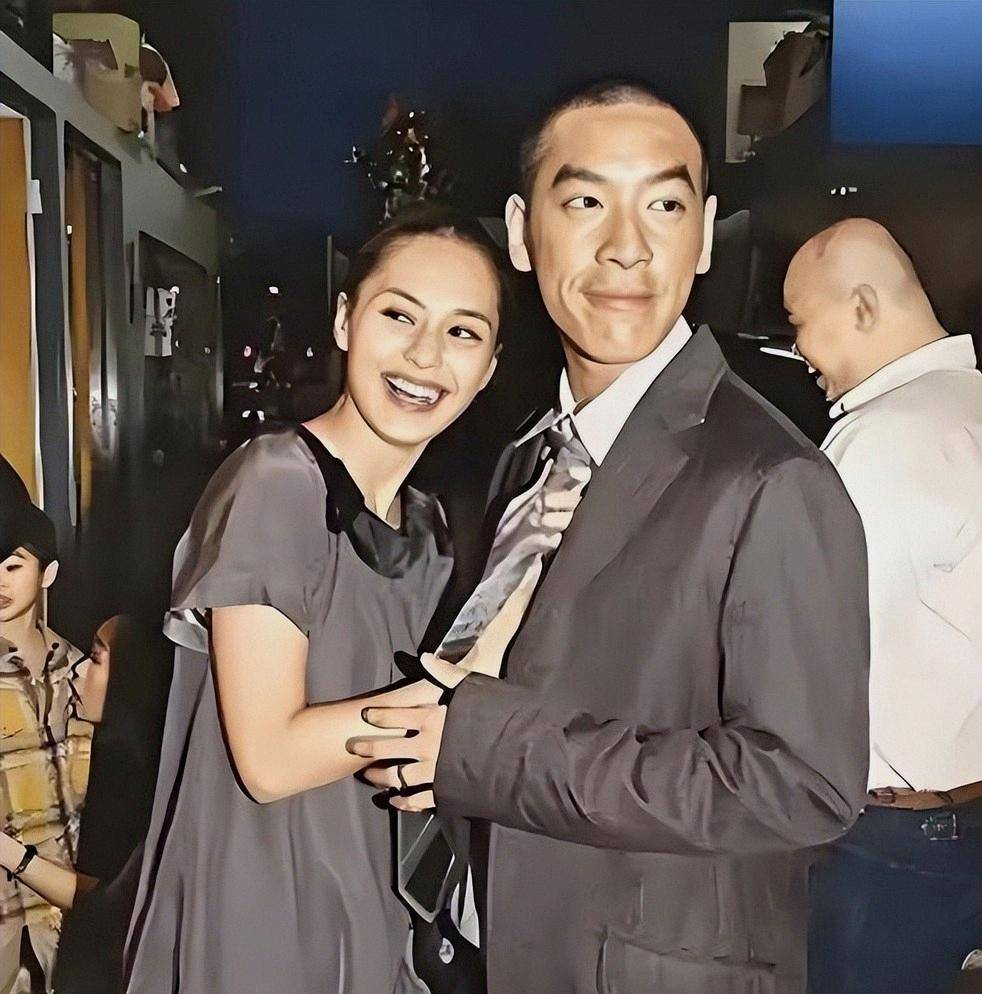

『舒淇』在宣传时谈到,冯德伦曾不完全理解她与父亲的关系,看完片子后,理解多了一些

这段回应,是整件事最柔软的部分

理解并非天然具备

但愿意走近,就是答案

换句话说,爱情最珍贵的形态,是在你还没说出口之前,对方已经把凳子搬到你身边

如果必须给这段二十多年前的恋爱一个现在时,答案大概是:无须回头,已经完成

电影给了『舒淇』新的身份,也替那段青春盖了章

黎明则在自己的频率里,做着成熟的取舍,陪伴与父亲身份,让舞台之外的生活更实

人生不是赛道同框的『直播间』

各自过好,就是最好的同台

至此,“后悔不后悔”的悬念不再重要

重要的是,在巨大的公众目光下,仍有人愿意把疼痛化成作品,把别人的偏见熬成自己的光

当一个女孩从衣橱里走出来,她就不再需要任何人的证明,银幕会替她说话