金鸡奖的热度还没散去,宁静就在节目里抖出了当年做评委的经历。

这次她说的可不是什么客套话,而是真刀真枪地讲了评委会里那些不为人知的事儿。

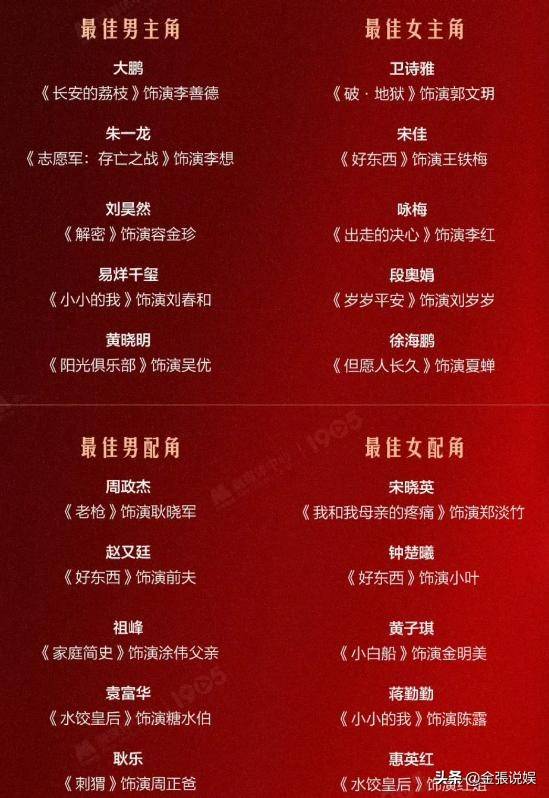

今年『宋佳』拿下第二座金鸡影后奖杯🏆️,网上骂声一片,很多人觉得『咏梅』明明演得更好却没能获奖。

宁静这一开口,把评奖机制里的门道全给掀开了。

评委投票到底是怎么回事?为什么观众喜欢的演员不一定能拿奖?这些问题的答案,可能比我们想象的要复杂得多?

2025年11月的金鸡奖颁奖典礼刚落幕,『宋佳』就站上了舆论的风口浪尖。

她第二次拿到金鸡影后的桂冠,按理说应该是件值得庆祝的事情,结果网友们完全不买账。

评论区里全是质疑的声音,大家都在问同一个问题:『宋佳』这次的表现真的配得上二封影后吗?

看看网上的讨论就知道,观众的眼睛是雪亮的。

很多人把『宋佳』这次的作品和她之前获奖的角色对比了一遍,发现真的没什么突破。

同样的表演方式,类似的角色类型,就连情绪的处理都像是从一个模子里刻出来的。

二封影后在大家心目中应该是个什么概念?那得是演技有质的飞跃,得是让人看完拍案叫绝的那种表现。

『宋佳』这次显然没达到这个标准。

『咏梅』才是这届金鸡奖最大的遗珠。

她在提名作品里的表现有目共睹,那种细腻的情感表达,那种层次分明的角色塑造,观众看在眼里记在心里。

『社交平台』上到处都是为『咏梅』鸣不平的声音,大家觉得评委会这次的选择实在让人看不懂。

一个演技明显更出色、观众认可度更高的演员,为什么就是进不了评委的法眼?

奖项评选和观众口碑之间的差距,在这次金鸡奖上表现得特别明显。

网友们开始怀疑,这奖到底是评给演员的,还是评给别的什么东西的?『宋佳』拿奖后的采访里说得很谦虚,但这份谦虚在愤怒的观众面前显得有些苍白无力。

舆论的发酵速度快得惊人,短短几天时间,关于金鸡奖评选公正性的讨论就占据了各大娱乐版面的头条。

金鸡奖结束才一个星期,宁静就在综艺节目里说起了当年的事儿。

她那会儿是金鸡奖历史上最年轻的评委,进评委会的时候还是个愣头青,满脑子想的都是怎么把奖评给真正有实力的演员。

节目录制现场,宁静的表情特别认真,看得出来她是真想把这事儿说清楚。

评委会开会的场景,听宁静讲起来就像一场没有硝烟的战争。

每个评委都有自己支持的对象,谁也不服谁。

会议室里摆着长桌,十几个评委坐成一圈,表面上都是斯斯文文地讨论,实际上每句话都带着火药味。

宁静说她当时提出要给陈道明投票,结果立刻有几个评委跳出来反对。

那些人的理由五花八门,有人说陈道明的角色不够接地气,有人觉得另外的演员更符合当年的主旋律。

年纪小在评委会里真的不占优势。

宁静第一次发言的时候,几个资深评委就用那种"你还小不懂"的眼神看着她。

她说自己当时特别不服气,凭什么年纪大就能决定一切?演技好不好难道不是靠作品说话吗?宁静在节目里回忆这段经历的时候,语气里还带着当年的那股倔劲儿。

她说自己那会儿就一个念头,绝对不能让真正有实力的演员被埋没。

评委会的争论激烈到什么程度?宁静形容说,有几轮讨论下来,会议室里的气氛紧张得像要打架。

大家表面上还是客客气气的,但言辞之间全是较量。

有评委开始拍桌子,有人直接站起来发表长篇大论,还有人干脆沉默不语用投票表达立场。

宁静就在这种环境里坚持为陈道明说话,一遍又一遍地把他的表演细节拿出来分析,把角色的完成度摆在台面上讨论。

评委投票制度听起来很民主,实际操作起来门道多着呢。

宁静在节目里详细讲了当年的投票流程,那可不是简单地举个手就完事儿的。

第一轮投票结果出来,陈道明的票数排在中间位置,不上不下特别尴尬。

按照规则,得票最少的候选人会被淘汰,剩下的继续投。

宁静说她那时候心里特别着急,怕陈道明在后面几轮被刷掉。

她开始在每一轮投票前都发言,把陈道明的优势讲了个遍。

从角色理解到情感表达,从台词功力到眼神运用,宁静把能想到的点全都说了出来。

有些评委被她说动了,有些还是坚持己见,会议室里的气氛一直紧绷着。

投票轮次越往后,竞争就越激烈。

候选人从最初的五六个缩减到三个,每个人背后都站着一群支持的评委。

宁静观察到,有些评委之间明显有默契,他们的投票方向总是保持一致。

这种现象在评委会里很常见,大家或多或少都会受到人际关系的影响。

有人是真心觉得某个演员好,有人可能是出于其他考虑。

到了第四轮投票,局势出现了转机。

陈道明的得票数开始上升,宁静感觉自己的坚持有了回报。

她继续不遗余力地为陈道明争取,把他在电影里的每一场戏都拿出来说事儿。

那种表演层次,那种角色的立体感,宁静讲得非常具体。

有几个原本犹豫的评委开始点头,表示认同她的观点。

最后一轮投票的时候,会议室里安静得能听见呼吸声。

票数一张张地被唱出来,宁静的心都提到嗓子眼了。

结果公布的那一刻,陈道明以微弱优势胜出。

宁静说她当时差点从椅子上跳起来,但还是努力保持着评委应有的镇定。

评委会主席宣布最终结果,陈道明拿下影帝,会议室里有人鼓掌,也有人沉默着收拾东西。

节目播出后,有人开始猜测宁静和陈道明的关系。

网上出现了各种版本的传言,说他们俩私下交情不错,所以宁静才会那么卖力地拉票。

这种说法传开后,宁静觉得必须站出来说清楚。

她在后续的采访里特别强调,自己和陈道明之前根本没什么交集,甚至连正式的饭局都没一起吃过。

宁静说自己为陈道明投票,完全是基于对演技的判断。

她把当年陈道明的表演重新梳理了一遍,从角色的眼神到肢体语言,从情绪的递进到戏剧冲突的处理,每个细节都拿出来分析。

宁静的态度很坚决,她说评委就应该这样,看演技说话,而不是看关系投票。

如果每个评委都按照私交来决定投票方向,那这个奖还有什么公信力?

澄清归澄清,质疑声还是没有完全消失。

有人觉得宁静说得太绝对了,评委会里真的能做到完全客观吗?也有人支持宁静的立场,认为『娱乐圈』️需要这种敢说真话的人。

宁静对这些不同的声音都没有回避,她在节目里直接回应说,自己当年确实是凭良心投的票,至于别人信不信,那是别人的事儿。

这件事情让大家看到了宁静的性格。

她不是那种爱打太极的人,有什么说什么,不管会不会得罪人。

在评委会里坚持己见需要勇气,在节目里公开这些内幕同样需要胆量。

宁静用自己的经历告诉观众,奖项评选背后有很多看不见的较量,每张选票都不是随随便便投出去的。

宁静爆料的核心问题在于,金鸡奖是评委投票制,不是观众投票制。

这个机制本身就决定了,观众的喜好和评委的判断可能完全不在一个频道上。

评委们都是业内人士,他们看表演的角度和普通观众不一样。

观众可能更在意角色是否感人,故事是否好看,而评委会关注表演技巧、角色完成度这些专业层面的东西。

个人偏好在评委投票中的影响真的不小。

每个评委都有自己的审美标准,喜欢的表演风格也不一样。

有人偏爱那种克制内敛的演法,有人觉得情感爆发才够有张力。

这种差异导致同一个表演,在不同评委眼里能得出完全相反的评价。

宁静当年支持陈道明,就是因为她欣赏那种层次丰富的表演方式,但也有评委觉得这种演法太过文艺,不够大众化。

人际关系在评委会里确实存在。

宁静没有明说,但她讲的那些细节已经很能说明问题了。

评委之间有合作关系的,投票时会互相照应。

有些评委和某个候选人关系好,自然会倾向于投那个人的票。

这不是说评委会里全是黑幕,而是说人情世故在任何地方都存在,评委会也不例外。

观众口碑和评委选择的矛盾,在今年的金鸡奖上体现得淋漓尽致。

『咏梅』明明更受观众喜爱,结果还是输给了『宋佳』。

这说明评委的判断标准和大众审美之间确实有距离。

评委们可能觉得『宋佳』在某些专业层面上更胜一筹,但这些专业层面的东西,观众不一定能感受到或者认可。

宁静的爆料让很多人开始重新思考奖项的意义。

如果一个奖项的评选结果总是和观众的认知相悖,那这个奖存在的价值是什么?是为了表彰演员的专业水准,还是为了回应观众的期待?这个问题没有标准答案,但宁静用自己的亲身经历把矛盾摆在了台面上。

宁静的这次爆料,把金鸡奖推到了一个尴尬的位置。

观众本来就对今年的评选结果不满,现在又听说评委会里有这么多博弈和较量,信任感直接降到了冰点。

『社交平台』上到处都是讨论,有人说金鸡奖该改革了,有人直接表示以后不会再关注这个奖项。

评委投票制度的弊端在这次风波中暴露无遗。

这种制度赋予了评委极大的权力,但同时也带来了不透明的问题。

观众看不到投票过程,不知道每个评委是怎么投的,只能看到最后的结果。

当结果和观众预期不符时,质疑声自然就会出现。

宁静讲的那些评委会内部的争论,让大家意识到,原来奖项的归属是在会议室里的那几个人手上决定的。

金鸡奖作为国内重要的电影奖项,公信力受损是非常严重的事情。

观众对奖项失去信任,意味着这个奖的含金量在下降。

演员可能也会开始怀疑,拿到这个奖到底是因为自己演得好,还是因为评委会里的某种平衡和交易。

这种怀疑一旦产生,对整个奖项体系都是致命的打击。

宁静的本意可能是想说明评委的不易,想让大家理解评奖背后的复杂性。

但她没想到的是,这些话传到观众耳朵里,反而加深了大家对评选机制的不信任。

观众不想听那些复杂的博弈,他们只想看到一个公平公正的结果,想看到真正有实力的演员获奖。

当这个最基本的期待都无法满足时,再多的解释都显得苍白。

奖项评选到底应该听谁的?是听专业评委的,还是听广大观众的?这个问题在这次风波之后变得更加尖锐。

专业和大众之间的鸿沟,似乎正在变得越来越宽。

金鸡奖如果想要挽回信任,可能需要在评选机制上做出一些调整,让整个过程更透明,让结果更能服众。

宁静这次爆料就像是捅开了一个马蜂窝,把金鸡奖评选中那些不为人知的事情全都抖了出来。

评委投票、内部博弈、人际关系,这些因素交织在一起,让一个本该单纯的奖项变得复杂起来。

观众想要的很简单,就是看到真正有实力的演员拿奖,但现实似乎没那么简单。

宁静用自己的经历告诉大家,评奖这件事远比表面看起来要复杂得多,每个奖项背后都有说不完的故事。