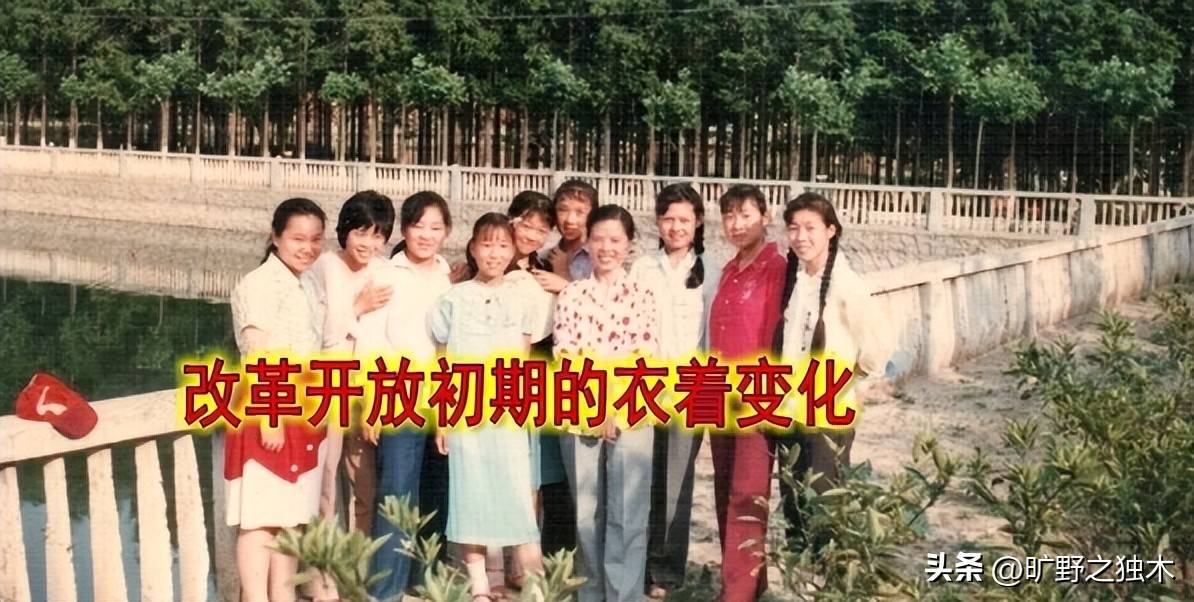

从新中国成立到改革开放前的这段时间里,几十年的间隙里,人们的穿着风格悄然发生了几次变化。可一旦进入改革开放的时代,服装的变革几乎是如同一场风暴,瞬间改变了人们的穿着观念和生活方式。今天,我想谈谈改革开放前后,尤其是在穿着习惯和观念上的巨大变化。

人们的穿着习俗变化,实际上反映了时代的变化。通过对比改革开放前后几十年的服装发展,我们可以从服装的款式、材质、颜色等各个方面去探讨这些转变。

在改革开放前,人们的衣着有一个显著的特点——既展现了地方的特色,又有一些全国范围内流行的共性。所谓的“主流特点”,指的是在某个时期,大家普遍认同某种服装款式,并且认为它是当时最时尚、最具代表性的,并不是说这种服装唯一,或者每个人都穿一样,但确实有一类服装在那个时代成为了标志性服饰。

解放初期,即五十年代,正是我国工业化初期的时期。那个时候,工人阶级备受尊重,工人们也感到非常自豪。穿上工作服,成为了象征身份和地位的标志,那时的年轻人也都渴望拥有一套工作服。每年,国家会发放工人工作服,家里要是有个工人,更是千方百计地争取到一套。听老一辈的人讲,工人甚至成了女孩们心中的白马王子,嫁给一个工人是一种向往。那时,普通家庭的孩子几乎没有机会拥有一套工作服,大家穿的衣服多是由农村的老棉布做成的,冬天大多是厚重的“滚衫子”,就是那种又大又厚的棉袄。

jrhz.info

五十年代除了工作服外,还有一种很流行的夹克衫。那时,除了一些城市居民,绝大多数农村的大人孩子,衣服都是当地裁缝做的,很少有人穿成衣。即便是婚礼上的新郎新娘,婚纱礼服也是请裁缝现场制作的。因此,许多家里的衣服样式,都是夹克式的。而像中山装这样的正式服饰,当时是比较少见的,只有政府干部或相关工作人员才穿这种衣服。而且,中山装的上衣口袋里常常会挂上一支铅笔,用以突出穿着者的身份和地位。

到了六十年代,解放军成为人们崇拜的偶像,军装成为当时的主流。伴随一系列政治运动的展开,红卫兵成为了那个时代的宠儿,绿军装便成为了街头巷尾的标志性服饰。那个时期,能拥有一套军装是一件非常珍贵的事,尤其是在我们这些乡村孩子眼中,穿上一身军装,几乎是心中的梦想。有些年轻人甚至为了得到一套正宗的军装,不惜采取偷窃的手段。

在五六十年代,除了衣服款式的微小变化,服装的面料几乎没有太大的创新。大家一眼就能辨认出衣服的材质,因为那时候能用的高档面料寥寥无几,像华达呢、毕叽呢、灯芯绒等材质是当时比较高档的选择。后来,才有了涤卡、的确凉等新的面料,但总体上,服装的质料在那个时期变化不大。

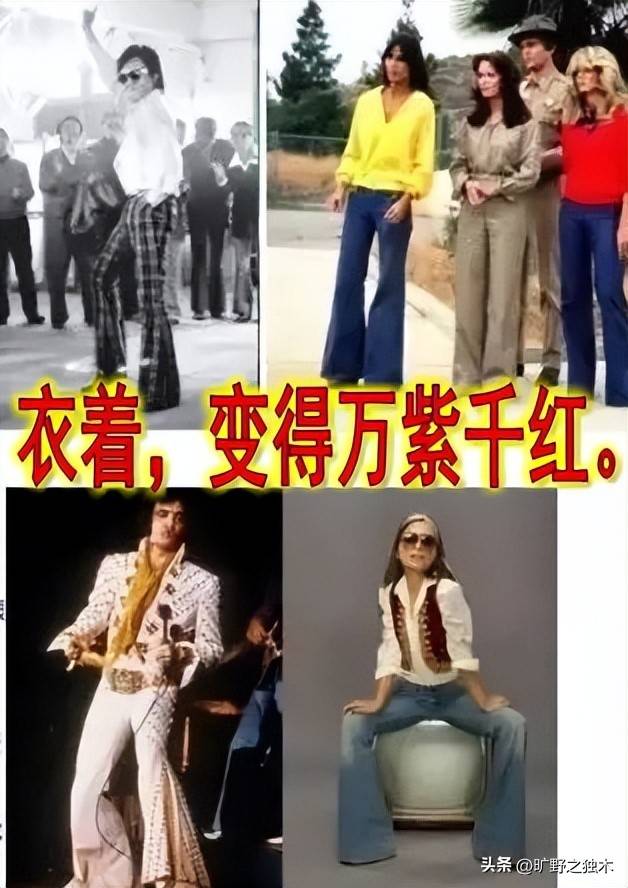

然而,“忽如一夜春风来”,随着改革开放的到来,服装的变革几乎是突然发生的。最明显的变化是,喇叭裤开始流行,年轻人几乎都换上了各种款式、不同大小的喇叭裤。人们的穿着不再单一,城市和农村、贫富差距、身份地位等差别在服装上变得难以分辨。大街小巷,不同的人群变着花样穿衣,很少有人穿得“撞衫”。

改革开放后,时代发展推动了服装上的突破,几乎不再能从穿着上看出个人的社会地位、城乡差距或贫富悬殊。因为衣服的材质和质地不再是区分阶层的标志。大家不再能够轻易分辨衣服的好坏与贵贱,衣服的选择变得更加多样化和个性化。

如今,回头看,七十年代以后的人,几乎无法理解改革开放前那种朴素、单一的穿着理念和习惯。我们这一代人,亲眼见证了时代的变化,经历了太多的起伏。这不仅仅是因为我们对过去的怀念,更是因为我们知道自己的过去,才更加珍惜今天的幸福与安定。