近日,一位2025届应届毕业生在网上投递多份简历后,收到了南京一家公司的录用通知。然而,他了解到该公司工资要到月底发放,上班地点距离他的住处较远,因此拒绝了这份工作机会。双方当时尚未签订劳动合同。

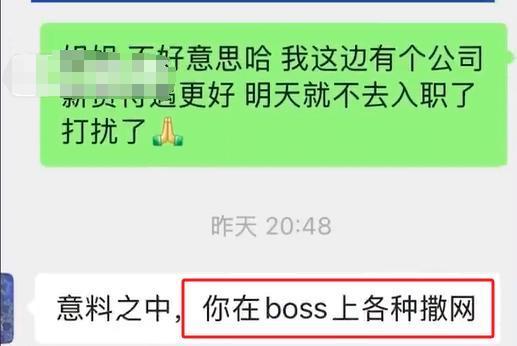

该毕业生与企业HR的聊天记录显示,HR对此表示不满,并声称会在业内广而告之,指责这位毕业生没有契约精神和诚信。记者尝试联系当事人,但未得到回应。

针对此事,国家“双千计划”法学专家、芙蓉律师事务所主任陈平凡进行了解读。他认为,HR的行为可能构成名誉权侵权。根据《民法典》第1024条,任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人名誉权。如果无法证明毕业生存在故意违约或欺诈行为,HR的言论则属于主观贬损性评价,构成对名誉权的侵害。

此外,企业无权以行业自律名义限制求职者的就业自由。根据《就业促进法》第3条,劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利。HR通过行业群组或关联企业传播不实信息,可能涉嫌违反《反不正当竞争法》第11条,即通过贬损他人声誉谋取竞争优势。

从法律角度看,企业发出的录用通知属于《民法典》第472条规定的“要约”,毕业生拒绝接受并不构成违约。在未签订合同前,双方仅处于缔约阶段,毕业生有权基于自身利益选择是否接受录用,这不涉及契约精神问题。

若企业因毕业生拒绝录用而将其列入黑名单,并在后续招聘中故意排斥,可能涉嫌违反《就业促进法》第26条,即禁止就业歧视。毕业生可以向劳动监察部门投诉,要求对企业进行行政处罚;同时可向法院起诉,要求企业停止侵害、赔礼道歉、消除影响,并赔偿精神损害抚慰金。

为了维护自身权益,毕业生应当保存与HR的沟通记录,包括聊天记录、邮件等,特别是那些威胁“业内封杀”的表述。同时,还可以截图招聘平台上的职位发布信息,证明薪资发放时间和通勤距离等客观因素。毕业生可以向当地劳动监察大队举报企业侵犯平等就业权,并向民政部门投诉行业协会违规行为。必要时,还可以以名誉权纠纷为由起诉企业及HR,要求赔偿精神损害抚慰金。