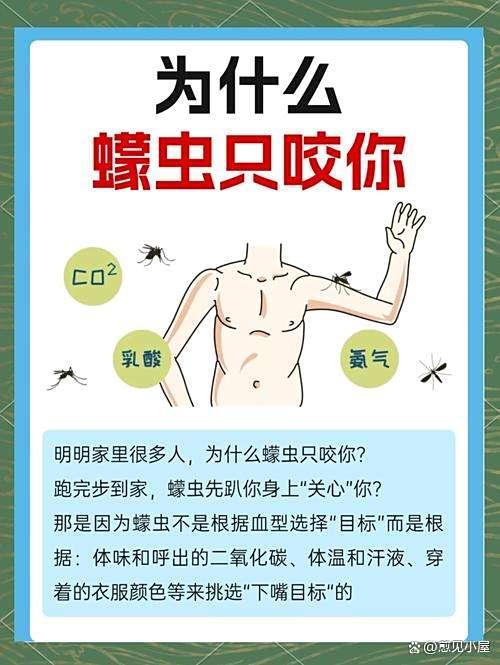

当蝉鸣奏响盛夏交响曲时,一群不速之客悄然登场。河南省疾控中心消杀所赵奇主任揭示了一个颠覆认知的事实:蚊子选择猎物并非看血型或性别,而是通过精准的“气味识别系统”。这个发现推翻了民间流传的种种猜想,为科学防蚊打开了新视界。

在赵奇主任的实验室里,研究人员发现蚊子触角上分布着400多种化学感受器,堪称自然界最精密的“气味分析仪”。人体代谢产生的乳酸与氨气相遇时,会触发蚊子的进食本能。有趣的是,运动后静坐半小时再洗澡的人群,被叮咬概率比立即洗澡者低37%,这说明清洁皮肤对减少气味残留的重要性。

看似普通的蚊虫叮咬实则暗藏致命危机。库蚊翅膀振动的频率可能携带着乙型脑炎病毒;白纹伊蚊斑驳的花纹下藏着登革热病毒的基因密码。孕妇体温较常人高0.7℃,呼出的二氧化碳浓度增加21%,这些生理变化使她们成为蚊子的“优先目标”。2019年河南某地发生的寨卡病毒输入性病例正是通过伊蚊传播的典型案例。

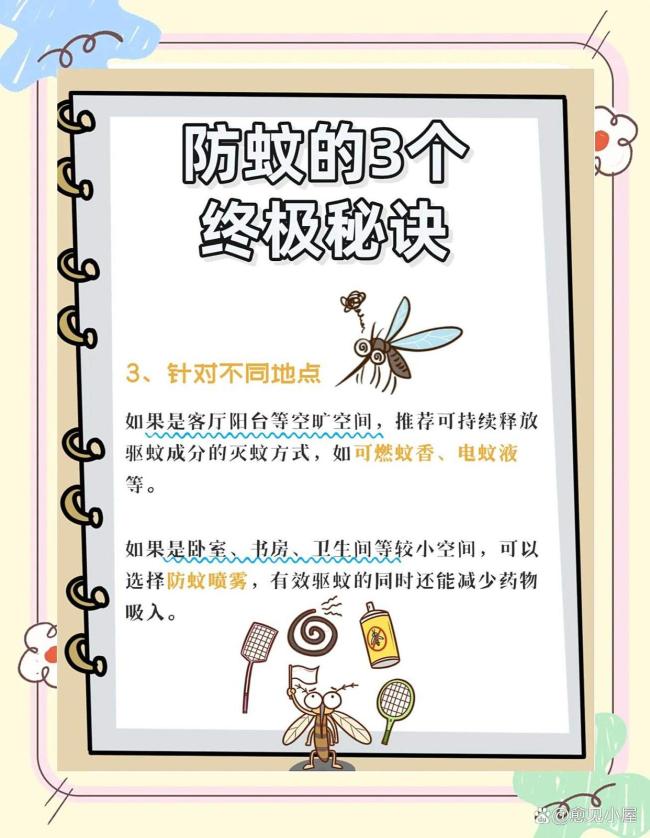

面对这位“微型吸血鬼”,赵奇主任开出四重防护处方:物理屏障方面,浅色长袖衣物可降低30%的被叮咬概率;化学防护领域,含10%避蚊胺的喷雾剂能有效干扰蚊子嗅觉;环境治理层面,每周清理一次花盆托盘等积水容器,可破坏蚊虫繁殖链;生物防治方面,引入食蚊鱼或放置灭蚊灯能形成立体防控网。特别值得注意的是,婴幼儿皮肤厚度仅为成人的三分之一,应选择浓度低于10%的驱蚊产品。

在这个蚊虫活跃的季节,河南疾控《健康半月谈》栏目组深入实验室,用显微镜头记录下蚊子寻找血管的精准过程。视频中赵奇主任演示的“三步检测法”——观察积水、检测气味、评估防护,为公众提供了可操作的防蚊指南。夕阳为城市披上金纱时,记住:科学防护不是过度反应,而是对生命最朴素的尊重。