当张碧晨工作室深夜发文坚称《年轮》是“唯一原唱”时,这场风波迅速波及整个音乐圈。一方是手握版权的创作才子汪苏泷,另一方是拥有国民级传唱度的实力唱将张碧晨,这场看似简单的“原唱”标签之争,实际上揭示了音乐行业版权认定的混乱。

大象音乐总经理对此回应称,《年轮》本就是为影视OST打造的双版本企划。这种创作背景与张碧晨方面声称的“唯一原唱”声明形成鲜明对比。音乐制作人李思睿晒出的项目需求记录也显示,2015年《年轮》确实计划有男女两个版本。这种创作常态与后来单一原唱的营销话术之间存在明显的商业逻辑断层。

更引人深思的是,各大音乐平台在版权信息标注上的随意性。例如,QQ音乐短暂出现的“张碧晨原唱”标签紧急下架,而网易云则长期标注“双原唱”。这些操作暴露出音乐平台在版权信息标注上的不一致,正如网友调侃的那样:“同一个作品,换个APP就换了‘亲妈’”。

汪苏泷方面收回授权的决定是对这种单方面主张“唯一原唱”的有力反击。创作者往往凭借传播优势获得大众认知度,而创作者却常常困在“歌红人不红”的尴尬境地。《年轮》事件中,汪苏泷选择用版权武器维护创作尊严,反映出作曲人在行业链条中的弱势地位。

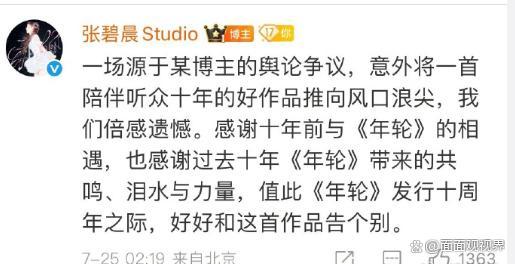

张碧晨工作室声明中提到的“告别作品”悲情叙事,将商业纠纷包装成情感告别,反而暴露了行业对版权认知的错位。当“谁唱红算谁的”潜规则遭遇越来越规范化的版权保护,旧时代的陋习正在上演最后的挣扎。

这场风波揭示了版权认定的三重困境:法律认定与大众认知之间的鸿沟、各音乐平台标注标准的混乱以及行业默契与法律文书的脱节。中国传媒大学发布的《音乐版权白皮书》显示,类似纠纷中有67%源于权属约定不明。当创作团队默契、合约条款和营销话术各说各话时,《年轮》式的罗生门只会不断重演。

十年间,《年轮》的旋律响彻大街小巷,而今这场争议让所有人开始思考:当我们单曲循环时,到底该记住谁的名字?版权意识的觉醒是成长必经的阵痛,只有建立起尊重创作本源的健康生态,华语音乐才能真正走出“互相伤害”的怪圈。下次听歌时,不妨多看一眼创作者栏——那才是对音乐最深的致敬。