随着《育儿补贴制度实施方案》的出台,我国首次建立了全国统一的育儿补贴体系,这标志着生育支持政策进入了一个新的制度化阶段。长三角地区在国家政策指导下,通过补贴和托育服务来解决“生不起”和“没人带”的核心问题,形成更加完善的生育政策体系。

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《育儿补贴制度实施方案》。中国人民大学人口与健康学院副院长杨凡表示,从其他国家的经验来看,育儿补贴的标准大约为人均GDP的2%到8%,而国内此次设定的标准是人均GDP的3%到4%之间。

在此之前,长三角地区的许多城市已经探索实施了多样化的地方性育儿补贴措施,但缺乏统一标准。随着国家统一标准的实施,育儿补贴变得更加普惠和制度化,同时生育保险制度和产假制度也在不断完善。

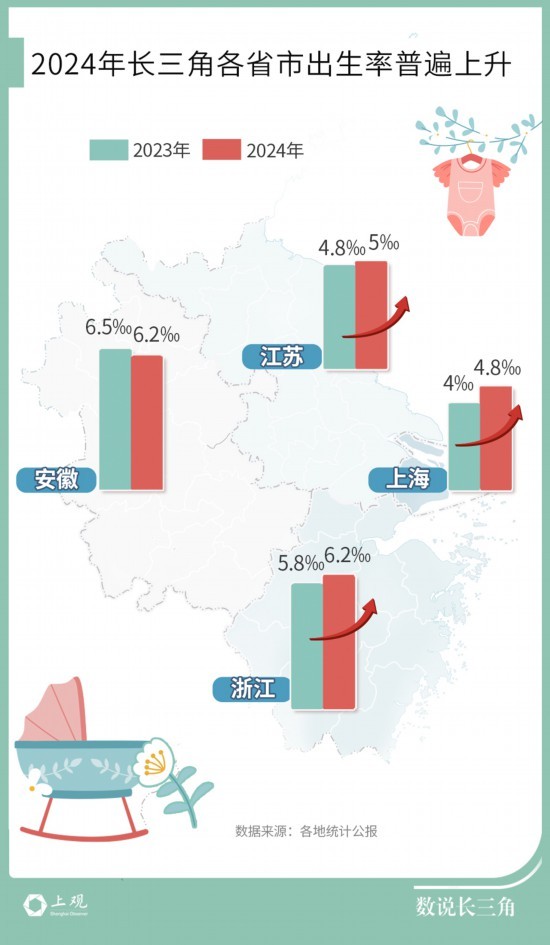

从过去一年的人口数据来看,我国出生人口有反弹的趋势。2024年全国出生人口同比增加52万人,这是近8年来首次正增长。具体到长三角地区,上海、江苏和浙江的出生率均有所提升,其中浙江以6.2‰的出生率位居区域首位;上海从4‰上升至4.8‰;江苏小幅增长至5‰;安徽虽然降至6.2‰,但仍并列区域内第一。

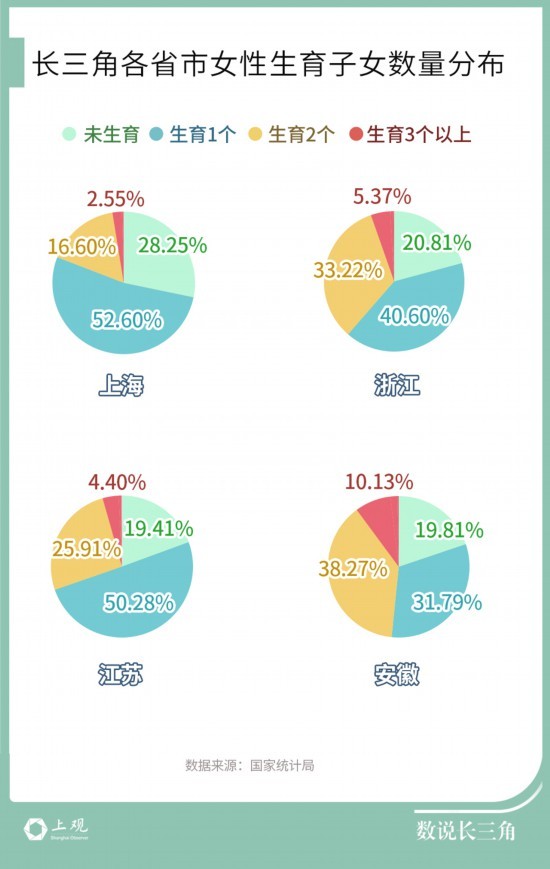

从生育子女数量分布上看,上海仍以一孩家庭为主,生育一个孩子的女性占52.6%,生育两个及以上的仅占18.15%。江苏和浙江生育二孩的比例近年来明显提升,分别达到25.91%和33.22%,而安徽的多孩家庭在长三角占比最高。

值得注意的是,长三角地区的生育年龄正在普遍推迟。上海户籍女性平均初育年龄为31.81岁,平均生育年龄为32.58岁。浙江育龄妇女的平均生育年龄从2010年的27.98岁提高到2025年的29.09岁,“晚育”已经成为一大趋势。

除了经济负担外,“没人带”是年轻人对生孩子的主要担忧。近年来,长三角各地都在推进托育服务的覆盖度。数据显示,上海已拥有约1500家托育服务机构,提供6.6万个托位;杭州有1565家机构提供5.9万个托位;苏州有977家机构提供5.8万个托位。

不仅要有托育机构,还要让家长负担得起。截至2024年底,江苏省普惠托位占比超过65%,常州市75%的托育机构月收费在2000元以下。浙江也提出了到2025年底,普惠托育机构平均月收费价格不高于当地城乡居民上一年度人均可支配收入占比的30%的目标。

上海则创新性地启动了“宝宝屋”项目,1-3岁婴幼儿家庭可以免费享受一定次数的家门口临时托儿服务。2023-2024年,上海市政府连续两年将新增“宝宝屋”托额纳入为民办实事项目,新增社区托育托额超过1.5万个。全市“宝宝屋”的街镇覆盖率超过90%,中心城区达到100%。