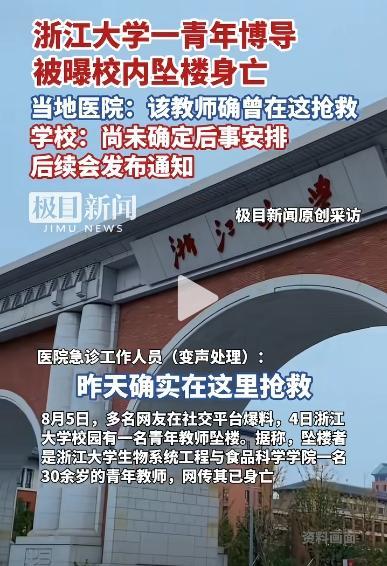

校方谈浙大一教师被曝坠楼身亡 科研压力引关注!浙江大学紫金港校区一名30多岁的特聘副研究员从高楼坠亡,手机里还存着未提交的科研项目书。校方和系主任对此事三缄其口,医院急诊科仅确认“抢救无效”。他的仿生机器人实验数据仍在实验室电脑中静静闪烁。这已是浙大五年内第三起青年教师非正常死亡事件。

刘永锋教授的遗孀翻出丈夫2024年的日程表,引发了广泛关注。他在277天内出差或晚9点后下班,135天熬到深夜10点,18年没休过完整假期。这位曾获得国家杰青称号的材料学专家最终倒在西安学术会议的讲台上,脑溢血抢救43天未能挽回生命。他妻子质问:“是不是非得用命才能换来一张体检假条?”

类似的悲剧不断上演。2025年2月,中国计量大学讲师石召君因肺癌去世;3月,南京林业大学教授李志明猝然病逝;同济博士杜梅在比利时实验室倒下。这些事件让人们重新审视紫金港校区那栋沉默的实验楼,墙上“争创世界一流”的标语显得格外刺眼。

科研圈中的“狼性文化”将青年教师置于高压之下。他们不仅要完成教学任务,还要争取高额项目资金,同时还要发表大量论文。有网友评论:“如今当教授比送外卖还拼。”学术理想被异化成“不产出就滚蛋”的流水线,体检报告中的高血压、结节、心肌缺血等健康问题被忽视。

刘永锋去世后家属拒绝捐款,只要一个说法;而这次坠楼教师家属失声,校方以“暑期不便回应”搪塞记者。高校官网仍挂着坠楼青年教师的研究简介,同事说他常调侃自己是“人形永动机”。然而,互联网大厂的996工作制被广泛批评时,高校圈的“007”却披着“甘坐冷板凳”的外衣大行其道。

压垮骆驼的从来不是最后一根稻草,而是每一根。刘永锋的记录显示,2024年3月到2025年1月,他仅有88天能正常下班陪家人。这次坠楼的青年教师据传刚被要求三天内修改完国家级项目书,同时备新课、带博士生、应付学科评估。

更荒诞的是,“带病内卷”被美化成荣光。2011年患胰腺癌的浙大教授陈天洲,在医生判定存活期不足五个月的情况下,硬撑着发表了数十篇医学论文。学生敬他是“战神”,学院却以此PUA年轻教师:“看看前辈!生病算什么?”拼命被美化成“学术信仰”,请假成了原罪。

年轻教师熬成博导后,转身用更严苛的方式考核下一代。有毕业生苦笑:“终于理解当年导师为什么凌晨三点骂我PPT——他自己也刚被院长拍过桌子啊!”坠楼事件发酵后,学院电话秒挂,工会推说“暑假没人”,系主任封口“不对外”。

遮羞布早该扯了。2022年义乌教师罗盛教癌逝前签下遗体捐献书,妻子哭问:“以后我们去哪看你?”他轻轻放下一束珍藏的头发:“让它替我在墓里陪你们。”这种坦荡反照出某些名校对悲剧的鸵鸟态度——不通报、不反思、冷处理,等待热搜自行冷却。

资源争夺下的“人设绑架”更为诛心。涉事教师刚评上博导,学院官网还指望他冲刺“青年长江学者”。如今人没了,领导先想的是“别影响学科评估”“别吓跑新生”。老教授汪槱生院士97岁离世时讣告誉满全网,而青年学者纵身一跃后名字却成敏感词。年龄与职称决定了哀悼的规格。

黑暗中也有星火。陈天洲在胰腺癌晚期立遗嘱捐出全部财产,设基金资助学生。同样患癌的罗盛教临终前仔细扣好病号服纽扣才签捐献书。吴熊和教授79岁临终留言“不办追悼会”,学生记得他批改本科作业时连标点都不放过。电力电子泰斗汪槱生最骄傲的不是院士头衔,而是“建了中国第一个电力电子专业”。

政协委员刘宁呼吁破除“过劳=成功”的扭曲价值观。改变不能只靠口号。有欧洲访学归来的年轻教师建议:实验室强制装人脸识别系统,超时锁门;项目书增加“健康损耗评估”栏;工会配备心理医生而非只会发粽子。打破“唯成果论”的锁链,汪槱生能成宗师因为他敢花十年死磕双水内冷电机;吴熊和写《唐宋词通论》凭的是“板凳甘坐十年冷”。反观现在某些高校,聘期考核表精确到“每月需发0.8篇SCI”。

学生力量也在觉醒。浙大校友发起“学术健康白皮书”,要求公开教师平均工时;清华研究生联名抵制凌晨查岗;课题组把“导师休假天数”纳入评优指标。正如网友所言:“导师活得久,学生才敢生啊!”希望之光在裂缝中萌发。