8月13日傍晚,在离走失点约一公里的清碧溪北侧山涧,走失5天的8岁男童被发现,身上无衣,现场勘验排除外力致死,初步排除刑案可能。

如果不是那次拐弯,他很可能还在队伍里。8月9日午前,4位带队老师带着7名自闭症孩子在苍山小岑峰一线做“亲近自然”的活动——摘松果、找菌子、呼吸所谓的“疗愈空气”。前两次短暂停留,老师确认他还在;第三个休息点前的拐角,人没了。老师称11点多发现不见,直到下午1点多才报警。这两个小时究竟做了什么,说法不一:有人说他们各自去找,有人说忙着互相联系。

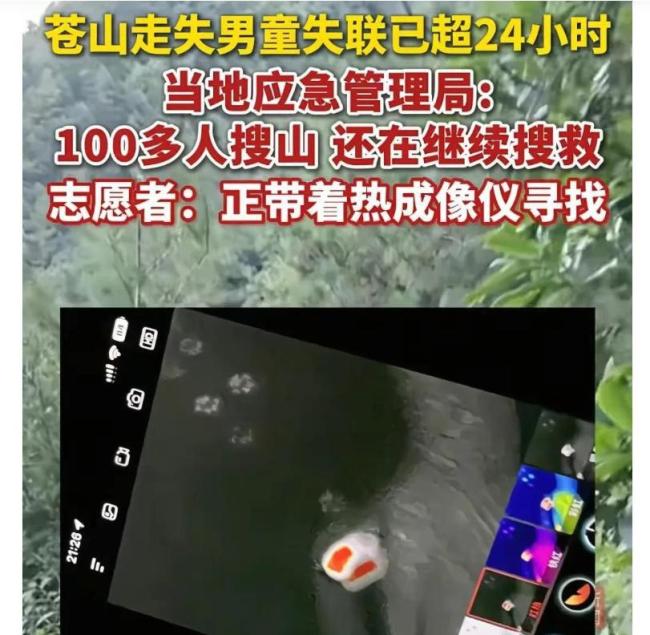

消息一出,数百名救援队员、志愿者、当地山民进山,热成像、无人机、搜救犬都用上了。苍山的林子密,沟谷深,突雨来得猛,落地就碎,热浪和冷风在林间折返。每一束手电照过去,都像是在黑暗里拔一根线——拔得越用力,心越慌。

第五天下午5点左右,噩耗传来。男童在二十多米深的山涧被发现,身上随身小物还在,衣物不在。对“为什么没穿衣服”这个细节,第一时间冲在前面的志愿者解释说:反常脱衣,极低体温时血管突然扩张,人以为“热”,会下意识脱衣。这在山地失温案例里并不罕见。可也有自闭症孩子的家长提出质疑:他们的孩子即便热,也未必会主动表达或脱衣。

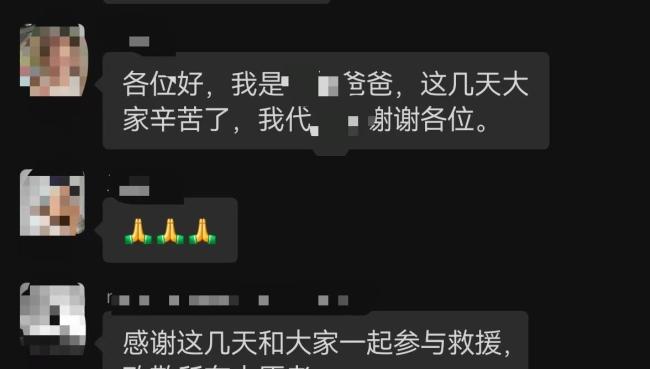

父亲在救援群里只留下一句:“这几天大家辛苦了,代一凯谢谢各位。”短短十几个字,像石头一样往心里坠。苍山夜里能冷到10度,伸手不见五指,蛇、野猪都在,它们都有自己的路。一个小小的孩子,能靠什么扛过这样一夜又一夜呢。

母亲第一次出镜,说自己不是不管孩子,是被机构的“自然疗愈”说法骗了。从北京带着姥姥来大理,因为对方承诺:爬山、负离子空气,能“打开语言”。一个月费用一万多,想留两三个月,就得三四万。她事前提醒过“孩子爱往山里跑”,老师回她“不碍事,这是康复迹象”。她翻出聊天记录,字句像证词一样摆在那儿。孩子生活不能自理,吃穿要人喂,情绪上来会抓伤家人——姥姥的手臂上,有一片片指甲划出的旧痕新印。她哭,说这几天他们被骂“狠心父母”,可谁会愿意把孩子交给不可靠的人呢,谁又能在绝望里不去抓一根自称能救命的稻草呢。

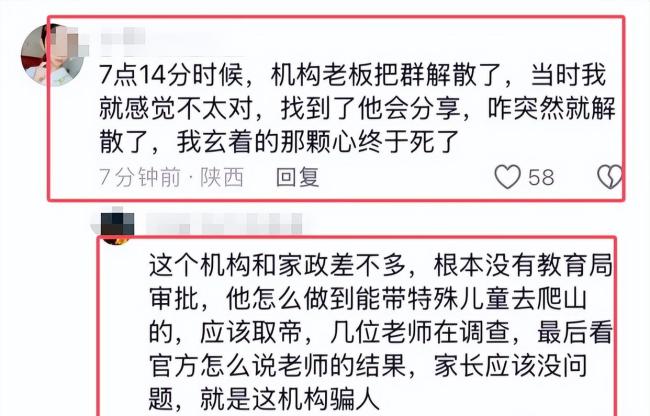

涉事夏令营对外宣传为“明日之光”。据通报,机构由市场监管部门审批,未经教育部门审批开展夏令营,负责人和带队老师正在接受多部门调查。乍听上去是流程漏洞,细想却像多层纱叠在一起:审批类别与实际经营不匹配,安全制度怎么定、师生配比怎么算、入山备案谁来卡、风险评估谁来签字——一条都不是“可选项”。

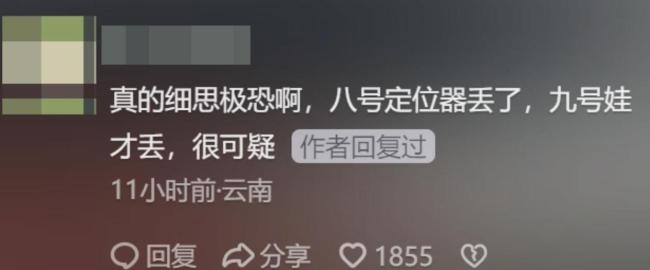

志愿者在走失路线附近的一个拐角垃圾桶🗑️里,用蓝牙嗅探找到了孩子书包里的定位器,最后一次更新停在8月8日——比走失早一天。这意味着定位器要么提前丢了,要么坏了,要么被处理过。山路监控拍到队伍上山的影像,垃圾桶🗑️附近人来人往,线索就断在了人群里。

两个小时的报警延迟,是不是错过了黄金时间。我更想问的是:为什么会有“延迟”这个选项?在任何一个预案清单里,孩子离队超过几分钟,报警、集合、原地等待、分组寻找、分层上报,应当是“程序化”的反应,而不是“商量”出来的决定。尤其面对自闭症孩子——他们的风险行为可预期,反应路径却不可预测。

我们不能把“独立营”的教育理念,硬套在一群尚需要高密度支持的孩子身上。所谓独立,不是把孩子推向山林和陌生人群,而是给他搭一个牢靠的台阶,让他跨出那半步时,知道身后有人。这起事件,让公众把目光重新投向自闭症“独立营”和户外营地教育的安全边界。那些看似阳光的词——自然、疗愈、成长——在没有资质与风控护航时,可能瞬间变成一个漏洞的遮羞布。

现实更冷一些。康复是一场持久战,金钱、时间、精力都在燃烧。这种压力,让“捷径”“偏方”“奇效”有了市场。可真正可靠的路径,其实一直摆在那儿:向残联、卫健委系统的医疗机构、教育系统的特教学校去核验、咨询,选择纳入监管、透明公开的机构,听得见、看得见、查得到。国家层面也在补这一课——以“全生命周期支持体系”为目标的政策,试图把松散的、断裂的支持链,接成一条从早期筛查、干预,到教育、就业、托养的长链。

把视角再拉回那条山涧。救援队员下到二十多米深的沟谷,杂草密得像墙,脚踩上去都是空的。若不是极其细心,谁也不一定会在那团乱石间看见一个小小的身影。有人说,他也许是顺着最容易走的路走到了水边——孩子的脚从来就不懂“危险”的抽象,只知道哪里有光。想到这里,我忍不住想,他有没有听见过山里的回声?他有没有在某一刻停下来,看过一眼云?如果有,那些极短、极亮的瞬间,也许是他来到这里唯一的轻松。

但我们不能把悲伤浪漫化。每一个细节都在提醒:这是可预防的风险。延迟报警,是可预防;师生配比不足,预案缺位,是可预防;机构资质不符,监管缺口,是可预防。哪一环掉链子,都是致命的。问责不该停留在事后“封门”“停业”“调查中”的格式里。这次之后,是否会有更明确的准入清单,更严苛的资质年检,更细的户外课程安全标准,更硬的处罚条款?是否会规定高风险项目的强制备案、实时监测、第三方抽查?是否能把“孩子走丢两小时才报警”这类情形,直接纳入硬性问责?

这些都不是舆论的情绪题,是制度的闭环题。家长们会继续寻找“方法”,继续在有限的资源里打转。也希望你们给自己一个底线清单:看资质,看监管,看师资,看预案,看口碑;多问一句“如果出事,你们怎么做”;多要一份“日检查验证单”;多坚持一次“我可以全程旁听”。不体面、不好意思,可能就是安全与风险之间的那条线。

对机构来说,也别再拿“独立”当卖点,拿“自然”做包装。真正的专业,是把最坏的假设写进最细的流程,然后一次次演练到肌肉记忆。一个8岁孩子,从北京到大理,只是为了多一条可能——可以说点话,可以和世界建立一点🕐️点新的链接。最终却在山里,孤独而安静地离开。我们很难原谅这样的结局,也不该习惯这样的结局。愿所有和他一样需要被看见、被守护的孩子,下一次走进山林,有一只可靠的手,一条不断的线,一套不出错的程序。也愿每一个“明天之光”,先把今天的门槛迈过去。