我蹲在手机前,手指机械地划拉着救援群的聊天记录。屏幕蓝光映得眼睛发酸,最后一条消息停在下午五点🕔️——“找到孩子了,在清碧溪北侧山涧”。配图里,裹着蓝布的担架被抬上救护车,雨水顺着布角滴落,像极了这四天来,我眼眶里没停过的泪。

8月13号傍晚的风里带着苍山的湿冷,我在大理镇的临时安置点见到王某某的妈妈。她头发乱蓬蓬的,怀里还抱着孩子没来得及收拾的小书包,拉链上挂着个褪色的奥特曼挂件。“凯凯最宝贝这个,走的时候还攥着呢。”她声音哑得像砂纸摩擦,“昨天搜救队说找到时,孩子身上没穿衣服......”

这句话像根针,扎得我太阳穴突突跳。三天前刷到寻人启事时,我还跟着评论区的人一起转发:“8岁自闭症男孩在苍山走失,穿蓝色外套🧥、灰色运动裤,有线索请联系138XXXX1234”。谁能想到,那个在照片里抿着嘴笑的小男孩,会永远留在了那片山里。

“我们不是没怀疑过。”妈妈突然攥紧了衣角,指节泛白,“可夏令营的老师说,孩子乱跑是‘康复迹象’。”她翻出手机里的聊天记录,7月28号的对话框里,老师发来一段视频:凯凯正扶着树干学走路,裤脚沾着泥,脸上挂着笑。“老师说这是‘接触自然的疗愈效果’,还说自闭症孩子需要释放天性,别总关在家里。”

我盯着视频里那个摇摇晃晃的小身影,喉咙发紧。凯凯出生时是个漂亮娃娃,七个月会坐,十个月会爬,可到两岁还不会喊“妈妈”。确诊自闭症那天,爸爸在医院走廊抽了半包烟,最后红着眼圈说:“砸锅卖铁也得治。”为了这个病,夫妻俩卖了北京的老房子,在燕郊租了间月付4000的合租房,每周坐三小时高铁去北京做康复,三年攒下的20万,半年就见了底。

“夏令营一个月一万二,两三个月三四万。”妈妈掰着手指头算,“但我们想着,总比在北京租教室强吧?”她翻出缴费单,红色的发票上盖着“明日之光自然疗愈中心”的章,“人家说有专业老师,4个老师带7个孩子,还说签了安全协议。”可当我问起协议内容时,她突然愣住了:“好像......签完就被收走了,说存档用。”

8月9号早上7点,凯凯穿着新买的蓝色外套🧥,背着装满零食的小书包,跟着老师上了苍山。妈妈站在机构门口,看着孩子的背影越走越远,直到变成一个小点。“临走前他还回头挥了挥手,说‘妈妈再见’。”她抹了把脸,“我当时还觉得,这孩子好像真的有点变化。”

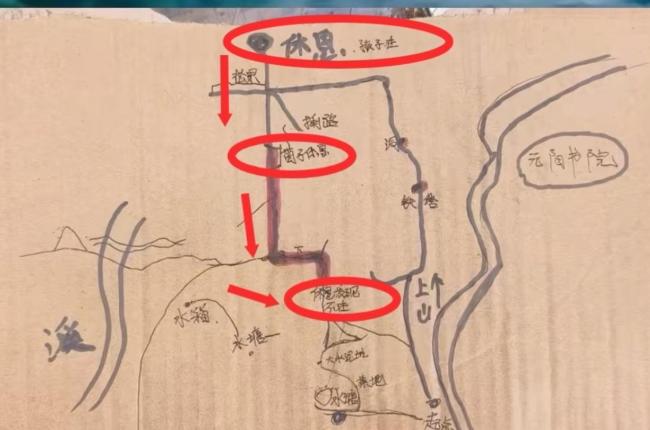

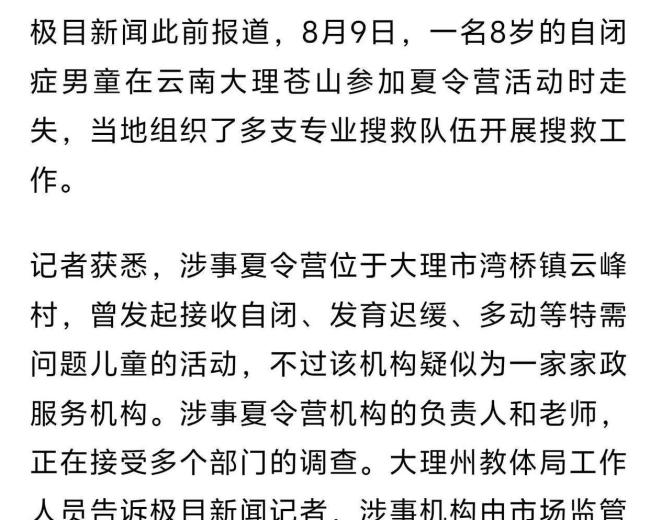

变故发生在上午11点40分。队伍走到元阳书院附近时,凯凯突然不见了。老师说“先找找”,可直到下午1点43分才报警。“两个多小时啊!”爸爸攥着救援记录的手直抖,“苍山里哪有信号?要是早报了警,说不定孩子还能......”

我查过苍山的地图,元阳书院到走失点直线距离不过两公里,可实际山路绕得像团乱麻。当地村民说,那片山涧长满了野竹子和荆棘,去年还有游客在附近迷了路,靠砍竹子开路才走出去。“山里温度比山下低至少5度,这礼拜还下了三场雨。”参与搜救的志愿者老周告诉我,“孩子又不会主动喊人,就算路过也听不见。”

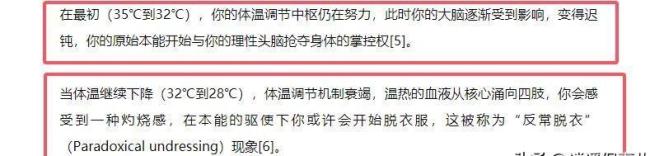

可最让人揪心的,是孩子走失时的穿着。老周说,8月的大理白天还热,但山涧里风大,晚上能降到15度。“自闭症孩子感知温度的能力和常人不一样,有的怕热,有的怕冷。”他叹了口气,“凯凯走的时候穿的是薄外套🧥,要是冷得发抖,说不定会自己脱衣服......”

“反常脱衣现象”这个词,是我在查资料时看到的。医生说,人在严重失温时,大脑会发出错误指令,让人感觉燥热,从而脱掉衣服。可凯凯才8岁啊,他连“冷”都说不清楚,怎么知道自己正在被寒冷吞噬?

更讽刺的是,那个承诺“专业疗愈”的夏令营,连办学资质都没有。记者实地探访发现,机构注册的是家政服务公司,办公地点是租的三层民房,现在大门紧锁,墙上还贴着“自然疗愈,效果看得见”的广告纸。村民说,这机构开了两年,平时门窗都锁着,“孩子哭也没人管,我们就当没看见”。

“我们不是没尽到责任。”妈妈突然拽住我的袖子,指甲几乎掐进我肉里,“凯凯生活不能自理,吃饭要喂,穿衣服要帮,发脾气时会抓人。可我们实在没办法了!”她翻出一沓病历,最上面一张是北京儿童医院的诊断书:“重度自闭症,伴智力发育迟缓”。医生说,这样的孩子需要24小时一对一照护,“但国内根本没有这样的机构”。

救援这四天,我跟着搜救队在山里转了两天。凌晨三点🕒️,山风卷着雨丝往领口钻,手电筒的光扫过齐腰高的野草,只能照见一片晃动的影子。志愿者老张说,他们用无人机扫了4平方公里,用红外热成像找了三次,连凯凯的袜子🧦都没发现。“山里太密了,有时候离孩子五米远,都看不见。”他抹了把脸上的雨水,“要是老师能早点报警,要是机构有资质......”

8月13号下午五点🕔️,搜救队在清碧溪北侧山涧找到了凯凯。他躺在岩石缝里,身上没穿衣服,皮肤冻得发紫,手里还攥着半块没吃完的饼干。医生说,死亡时间是8月11号晚上,推测是失温导致的器官衰竭。

爸爸在救援群里发了条消息:“这几天大家辛苦了,代一凯谢谢各位。”妈妈蹲在担架旁,把奥特曼挂件轻轻系在凯凯手腕上,“凯凯最怕黑,这个能给你照路。”她的肩膀抖得厉害,却始终没哭出声。

现在我坐在酒店里,窗外的雨还在下。手机弹出新闻推送:“涉事机构负责人被控制,相关部门启动调查”。可再多的处罚,也换不回那个会攥着奥特曼说“妈妈再见”的小男孩了。

我突然想起凯凯妈妈说的话:“养个自闭症孩子,就像在黑夜里走路,看不见光,只能凭着感觉往前挪。”他们不是不爱孩子,是太爱了,爱到被“神奇疗法”骗得团团转,爱到把最后的希望押在一个连资质都没有的机构上。

苍山的雨停了,月亮从云缝里钻出来,照在清碧溪的水面上。那里漂着一片蓝色的外套🧥,袖口还沾着泥,像一朵开败的花。