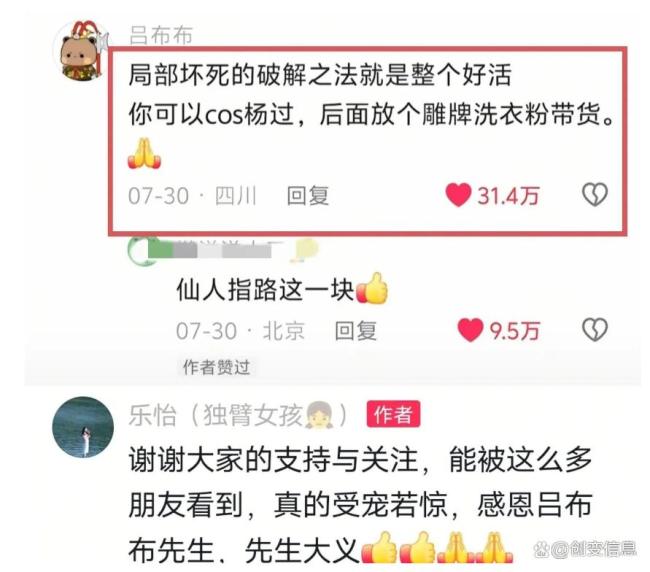

农村独臂女孩模仿杨过走红,想考编!当一个农村独臂女孩对着手机镜头说“我失业啃老,该咋活?”时,她可能没想到,拯救自己的不是专家的励志演讲,也不是亲戚的苦口婆心,而是评论区一个叫“吕布布”的网友敲下的10个字:“可以cos杨过,直播带货”。半个月后,她笑出褶子的脸告诉大家:在这个竞争激烈的时代,有时候破局的钥匙就藏在某个陌生人的随口一言里。这不是什么励志神话,而是互联网最真实也最鲜活的一面——当普通人愿意放下键盘上的刀,掏出心里的光,一句玩笑话真能给绝境中的人铺出一条生路。

“吕布布”这个名字自带三国杀气质,结果没玩“三英战吕布”,反倒在评论区来了个“一语点醒梦中人”。建议本身并不高明,但巧妙地将“独臂”这个劣势转化成了“人设卖点”。现在市面上的人生导师太多,多到你刷三条短视频就能碰上两个。要么穿西装打领带👔,在豪华办公室里说“年轻人要延迟满足”,要么顶着情感专家头衔教你“如何用高情商化解困境”。这些话听着都对,就像冬天里有人告诉你“多喝热水”——正确,但是没用。

独臂女孩面临的困境是农村出身、肢体残疾、失业在家啃老。传统出路几乎被堵死:进厂打工?流水线老板看到她独臂会犹豫;学门手艺?美甲美发需要双手灵活;创业?启动资金从何而来?这时候“吕布布”的建议像一把瑞士军刀,看似不起眼,却精准戳中了直播带货的关键:人设要反差,内容有看点,互动有参与感。独臂cos杨过,这反差感直接拉满——别人带货靠颜值和口才,她靠“神雕大侠”的情怀和真实的身体特征,想不被记住都难。

那些专业建议听起来都很正确,但实际上离谱。比如“要乐观面对生活”、“去找当地残联求助”、“学个电商课程提升自己”。这些话就像给沙漠里的人递一张游泳票,正确但无用。“吕布布”这种野生军师,用最糙的话办了最实在的事。他们没学过市场营销,只是天天刷短视频刷出了直觉:直播带货的核心不是“卖货”,而是“卖人”。

现在网友还在评论区给她出主意:“让你爸扮郭靖,你妈扮黄蓉,搞个‘射雕英雄传’直播间”、“卖襄阳特产,就叫‘杨过牌大头菜’,买三送一雕兄挂件”、“直播标题直接写‘独臂杨过在线砍价,一只手也能让老板哭’”。这些建议看着像开玩笑,其实全是直播流量密码——用户要的是真实和有趣。

这事儿最让人意外的不是女孩逆袭了,而是评论区居然没炸锅。平时刷短视频,但凡有点争议的内容,评论区能吵成菜市场。但独臂女孩这条视频底下,愣是没看见几个杠精。反倒是一群人忙着“众筹”主意:有人教她怎么用手机支架,有人帮她想带货品类,还有人自告奋勇当“水军”。后来“吕布布”的评论区都成了“许愿池”,有人留言:“布哥,我35岁被裁员,房贷压得喘不过气,给指条路呗?”

为什么这次键盘侠集体“罢工”了?可能是女孩那句“失业啃老”太实在了。她没卖惨,没哭天抢地说“我好难”,就平铺直叙讲困境,像跟街坊邻居聊天。这种真诚直接击穿了网友的防御机制。平时大家见多了“卖惨带货”的套路,一看到残疾人视频就先入为主觉得“又是来骗钱的”,但这个女孩没要捐款,没要同情,就问“咋破局”,这姿态就不一样了。

网友也是看人下菜碟的。你跟他玩虚的,他就跟你玩杠的;你跟他掏心窝子,他也能把藏在键盘底下的善良掏出来。这就像互联网的情绪银行:平时大家往里面存了太多戾气,但遇到真正需要的人,也愿意取点善意出来“转账”。那些评论区的“整活”,本质上是另一种形式的共情。有人说“杨过得配雕啊,买个充气雕当背景,直播间直接封神”,这不是捣乱,是用幽默帮她减轻压力——你看,你的“缺陷”不仅不可怕,还能变成笑点和卖点。

对比之前火过的“二舅”,那个视频更像一部纪录片,看完让人感动但遥远;独臂女孩的故事却带着互动感——网友看着她从迷茫求助到试穿杨过戏服再到开播卖货,像看着自家亲戚搞事业,忍不住想搭把手。有个网友说得好:“平时刷视频像看电影,这次像玩养成游戏,看着她一点🕐️点变好,比自己赚钱还开心。”

这就是互联网最魔幻的地方:它能让一群素不相识的人,因为一个女孩的求助视频,临时组成野生后援团。有人负责出主意,有人负责刷流量,有人负责当气氛组,最后把一个看似无解的死局硬生生盘活了。这更像是普通人在操蛋的生活里,找到了一个“集体释放善意”的出口——反正平时也没啥机会当英雄,帮她一把,就当给自己积点“互联网功德”了。

独臂女孩靠直播带货破局,让很多人眼红。但她的成功是“幸存者偏差”,她的路径值得所有底层人琢磨。底层人破局难在哪?不是不够努力,是没有试错成本。有钱人创业失败了,可以回家继承家产;中产失业了,可以靠存款撑半年;底层人呢?试错一次可能就万劫不复。直播带货不一样,一部手机、一个支架、几百块钱戏服,成本低到几乎可以忽略不计——这对底层人来说,就是“零风险试错”。

她选的品类是农产品。农村出身的她找货源简直不要太方便——隔壁王大爷种的红薯,村头李婶养的土鸡,直接从地里到直播间,没有中间商赚差价。价格有优势,还能打“助农”情怀牌。这叫啥?用自身资源撬动外部流量。她要是去卖化妆品,能拼过那些美妆博主吗?但卖家乡土特产,她就是“最懂行的人”。

现在专家天天喊“乡村振兴”“残疾人就业”,喊了半天,不如直播带货给底层人开的“后门”实在。传统就业市场对残障人士的歧视是明摆着的,哪怕法律规定“不得歧视残疾人”,老板们嘴上不说,心里早就把“残疾人”归到“麻烦”一类。但直播间不管这些——你的残疾、你的农村口音、你不那么标准的普通话,反而可能成为“人设亮点”。

中国残疾人总数超过8500万,但残疾人就业率长期低于社会平均水平。很多残障人士不是不想工作,是没机会。直播带货的出现,相当于给他们开了一扇“窄门”——门不大,但好歹能挤进去。你不用看老板脸色,不用跟同事勾心斗角,一部手机就能当自己的“老板”。当然,直播带货也不是啥“桃花源”。里面卷得厉害,有人播了半年就几十个人看,有人嗓子喊哑了也卖不出几单。但对底层人来说,这已经是“性价比最高的出路”了。总比困在家里啃老强,总比去工地搬砖被人嫌弃强。

独臂女孩的故事其实是给所有底层人提了个醒:别死盯着传统路子,多看看那些“上不了台面”的新机会。以前农村人觉得“正经工作”就是进厂、打工、考公务员,现在呢?拍短视频、直播带货、开网店,这些以前被认为“不务正业”的事,反而成了底层人翻身的“梯子”。她直播间的粉丝大多是跟她一样的普通人:月薪3000的打工人、带孙子的大爷大妈、同样在困境里挣扎的年轻人。他们买她的红薯干,不只是买农产品,更是买一种希望——你看,她都行,我是不是也能行?

“吕布布”是个普通网友,敲下那句“可以cos杨过,直播带货”时,可能就是随口一扯,没想到成了别人的“贵人”。真正改变命运的,往往不是什么大人物,而是某个不经意的瞬间,某个陌生人的举手之劳。现在社会太强调“精英叙事”了:成功人士的传记里,永远是“遇到了某大佬,获得了某资源,从此平步青云”。但对底层人来说,大佬这辈子都遇不到一次。我们的“贵人”,可能就是小区门口卖煎饼的阿姨(多给你加个蛋),是公交车上给你让座的大爷(帮你抱孩子),是评论区那个叫“吕布布”的网友(随口一句建议)。

这些微光看着不起眼,凑到一起却能照亮绝境。独臂女孩的直播间里,有网友刷“嘉年华”吗?没有,大多是几块钱、几十块钱的订单;有大V帮她引流吗?没有,全靠网友自发转发“快看,这是我们一起‘养成’的带货侠”。但这些微光加起来,就成了她破局的火炬。

这就是“微光经济学”:普通人的善意不是消费品,是可以流通的“硬通货”。你今天帮别人点个赞,明天可能就有人帮你出个主意;你今天给陌生人一句鼓励,后天可能就有人在你困顿时拉你一把。互联网把这种“微光”的传播速度加快了100倍——以前你帮邻居,善意只能传到村口;现在你在评论区留句话,善意可能传到千里之外。

当然,也有人说:“这就是个例,互联网上还是戾气多。”这话没错,但正因为戾气多,这种温暖才更珍贵。就像在垃圾堆里发现一朵花,你不会骂“这堆垃圾真脏”,只会觉得“这朵花真好看”。独臂女孩的故事就是那朵从互联网“垃圾堆”里长出来的花——它不能改变垃圾堆的本质,但能让路过的人相信:哪怕环境再差,也能开出花来。

所以,别总抱怨生活难,也别总骂互联网烂。说不定哪天你刷到一个求助视频,随手留句“馊主意”,就成了别人的“杨过”;说不定哪天你困在绝境,也会有个“吕布布”敲下一句:“嘿,哥们儿,这边有个缝,钻过去试试!”毕竟,我们都是在人间凑数的普通人,谁还没需要搭把手的时候呢?