学校回应新生被迫住高价宿舍 市场逻辑侵蚀教育公平!重庆工程学院数千名新生在“自愿选择”宿舍的幌子下,被迫选择了高价宿舍。这所谓的选择实际上是一场手速与钱包👛的残酷较量,是对中国高校教育公平底线的一次公然挑衅。低价宿舍在系统卡顿中迅速被抢光,校方轻描淡写地将责任推给学生,背后反映出市场逻辑对教育公益属性的侵蚀。

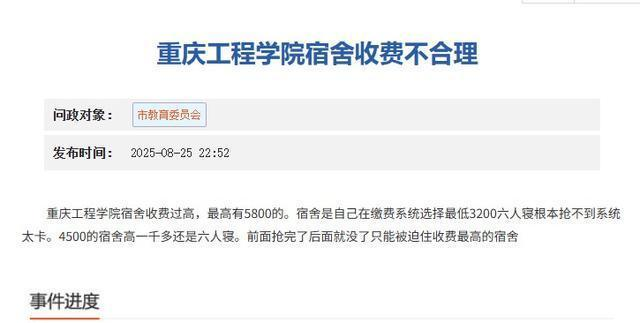

事件经过清晰。重庆工程学院为新生提供了从年费3200元的6人间到5800元的3人间等不同档次的宿舍。学生可在8月25日至31日期间通过缴费系统“自愿选择”宿舍。然而,现实却是一场数字时代的“饥饿游戏”。5000多名新生同时涌入系统,导致服务器不堪重负,卡顿频发。结果显而易见——手速快、网速好的学生抢占了稀缺的低价6人间;大多数学生只能选择价格高昂的3人间或4人间。校方解释称是“系统卡顿”和“数量限制”,并强调提前发布公告且各班级均分配有低价宿舍。然而,这些说辞无法掩盖低价房源被选完的事实,将管理责任转嫁给无辜的学生。

这种“自愿选择”机制,在资源分配不均和技术支持不足的情况下,变成了变相的“强制高价”。类似问题在中国高校宿舍管理中长期存在。广东财经大学硕士新生因招生宣传与实际宿舍条件不符而愤慨,部分宿舍甚至被挪作商业用途,引发质疑。洛阳一高中曾曝出“高分住6人间、低分8人间”的荒诞分配,直接践踏了教育公平。这些案例揭示,当高校将市场化运作过度引入学生基本生活服务,并缺乏透明、公正的监管机制时,经济条件相对薄弱的学生往往成为最终受害者。

高校宿舍作为学生在校期间最基本的生存空间,其公益属性不容置疑。它不应成为学校创收的工具,更不应成为学生之间制造经济鸿沟和心理落差的场所。国际经验表明,德国大学宿舍普遍由学生服务中心运营,核心目标是提供可负担的住宿。即便是在市场化程度较高的英美国家,大学也会通过奖学金、助学金等方式确保经济困难学生能够负担住宿费用。反观国内,部分高校虽已开始探索精细化管理模式,但这些创新必须建立在保障基础住宿公平性的前提之上。如果连最基本的低价宿舍都无法保证充足供应和公平分配,任何个性化尝试都将沦为空中楼阁。

大学的本质是育人,其公益属性决定了在提供服务时必须将学生的根本利益和教育公平置于一切考量之上。重庆工程学院的“秒光”事件敲响警钟:当“自愿选择”异化为“被迫高价”,技术漏洞成为推卸责任的挡箭牌,教育公平的底线便被无情击穿。要真正实现宿舍分配的公平,学校必须增加低价宿舍供给,确保其数量能够满足绝大多数学生的基本需求;建立透明、公正、可追溯的分配机制,例如公开摇号、积分制或基于家庭经济状况的优先分配制度;加强技术投入,确保宿舍选择系统能够承受高并发访问,避免因技术故障导致的不公;最关键的是,高校必须回归教育初心,将学生住宿视为一项基本公共服务,而非利润增长点。

教育公平不仅限于校门之内,还应延伸至每一间宿舍、每一张床位。否则,培养出的将是精于算计、习惯内卷的“幸存者”,而不是心怀理想、追求公平的社会栋梁。这不仅是对学生个体的伤害,更是对整个社会公平价值观的腐蚀。