十月的校园,情绪各异。有人因获得保研通知书而欢呼雀跃,也有人默默退出推免交流群,开始准备十二月的考研。据中国教育在线发布的《2025年全国研究生招生调查报告》,2025年全国硕士研究生报名人数降至388万,较去年减少50万。尽管考研热度有所下降,但对大多数年轻人来说,竞争并未减轻,保研通道的竞争变得更加激烈。

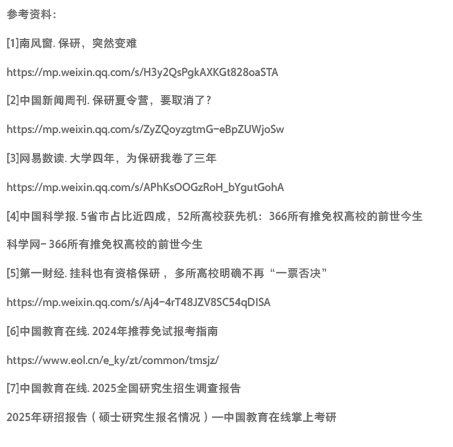

保研是一条绕过全国统考、直接进入研究生阶段的途径。学生需要在大学前三年保持优异的成绩,并积极参与科研和竞赛。以往,保研过程分为三个阶段:夏令营、预推免和正式推免。然而今年情况突变,清华大学经济管理学院和五道口金融学院取消了夏令营,南京大学、中山大学、上海交通大学等高校也纷纷跟进。据统计,截至6月底,全国高校夏令营数量从去年的2500多个降至1700余个,减少了近三分之一。夏令营的收缩导致入营门槛提高,尤其对“双非”院校的学生来说更加困难。

部分高校不仅取消了夏令营,还提前了预推免时间。清华大学将预推免系统开放时间从8月23日提前至7月1日,中国人民大学、复旦大学等高校也压缩了日程。原本分散的流程被压缩成高强度的短跑,学生不得不在不同项目之间奔波,身心俱疲。

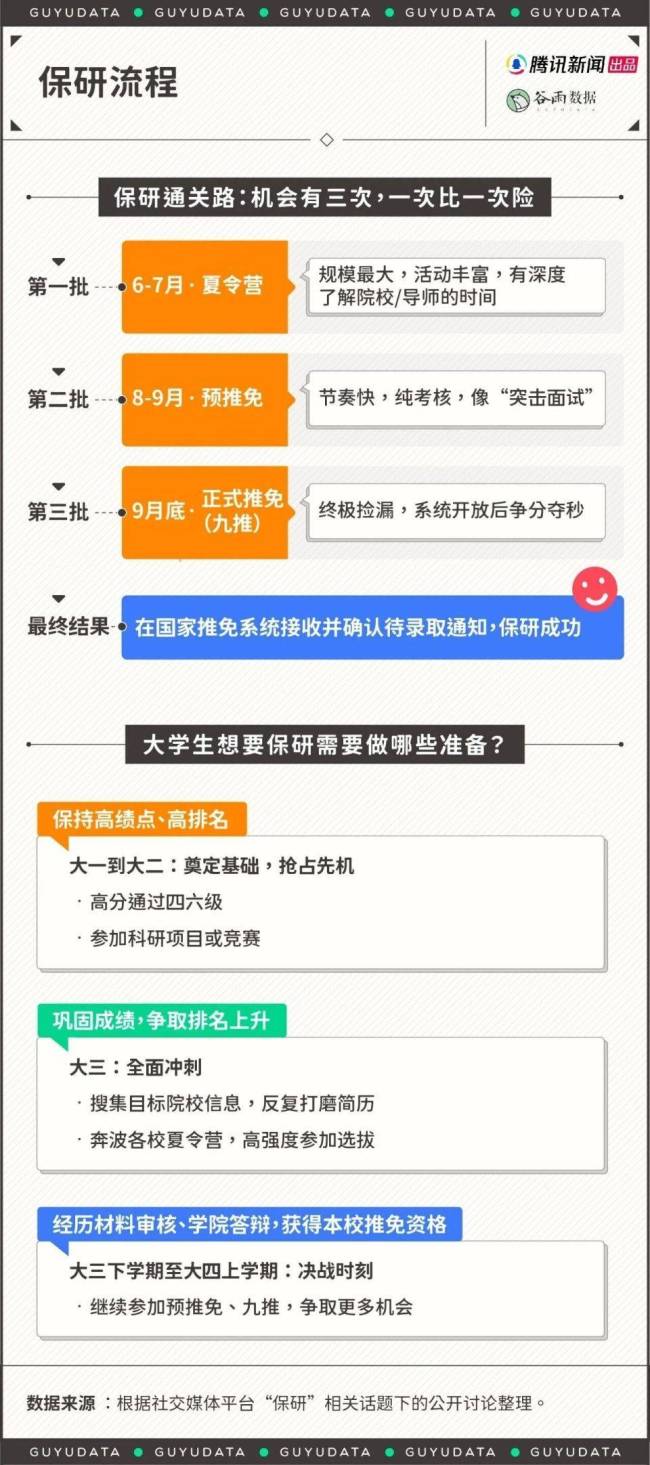

获得校内推免资格只是第一步,能否成功保研还取决于本科院校的出身。推免制度自1985年试行以来,仅有少数高校具备推免资格。截至2025年6月20日,全国3167所高校中,仅433所具备推免资格,占比约13.7%。其中,147所“双一流”高校占据了大部分名额。地域分布不均,华东、华北地区集中了全国近半数的推免资格高校,地级市及偏远省份的推免高校数目极少。这种结构性差距导致院校间保研率悬殊。例如,中国科学技术大学的保研率高达50%,而普通“双非”院校可能只有5%。

顶尖院校对本科院校的要求也非常高。例如,厦门大学新闻传播学院要求申请者来自“国家高水平大学”或“国家重点大学”,上海交通大学材料科学与工程学院则仅面向“国内一流高校或一流学科”学生招生。据统计,北京大学录取的保研生中,93.2%来自“双一流”学校,中山大学这一比例更高,达到94.7%。

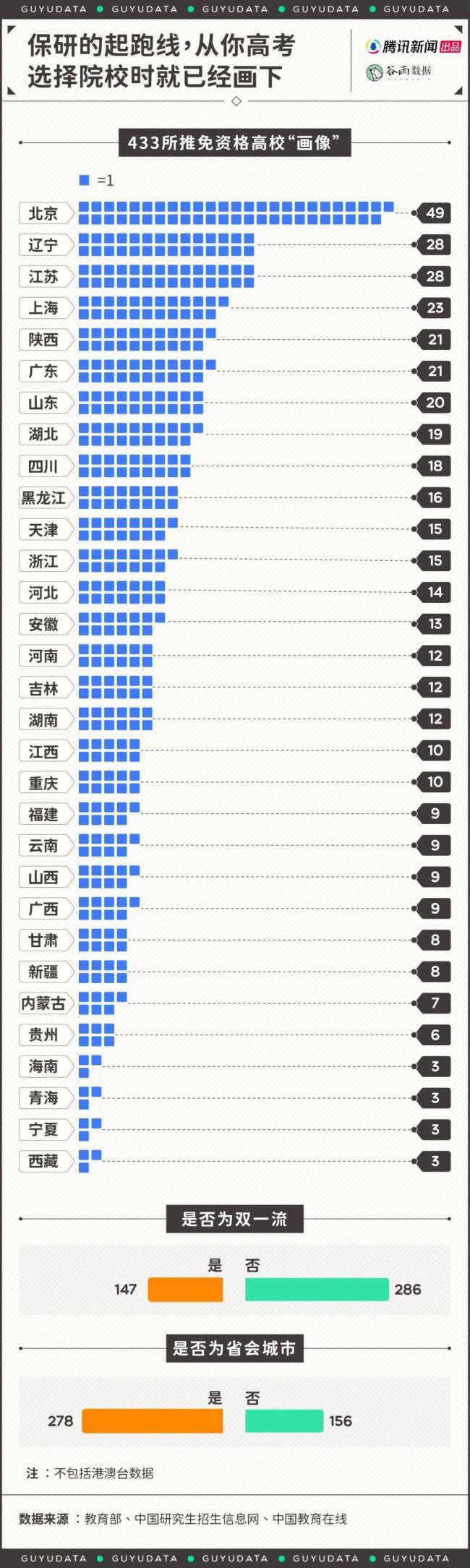

在这种背景下,学生为了拿到保研资格,普遍将竞争标准推向高位。多所高校修改了保研门槛,允许一门必修课挂科后重修通过的学生参与竞争。但真正的竞争才刚刚开始,学生成绩不再是唯一标准,还需要拥有论文、专利或竞赛奖项。各高校的申请材料要求也越来越精细化,一份保研文书往往厚达数十页,每一个细节都要精雕细琢。围绕保研的材料修改、简历包装、文书润色服务也形成了产业链。

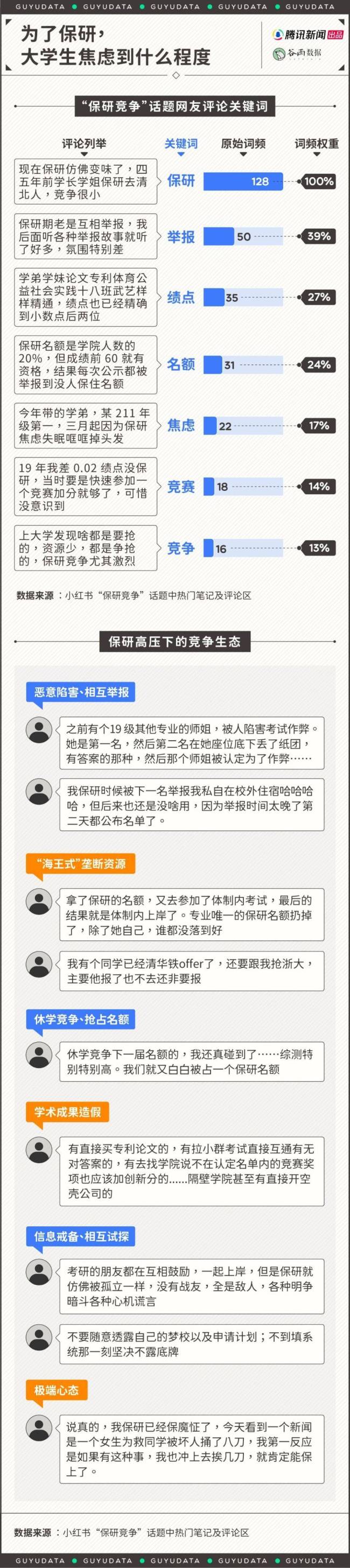

在这场没有硝烟的战争中,一些异化的现象也开始浮现。学生们分享着各种故事:有专业第一被同学陷害作弊,有人为抢占下一届名额而选择休学,还有已经获得offer的“保研海王”继续占用他人机会。久而久之,学生间心照不宣地发展出一套生存法则:不要随意透露自己的申请计划;不到填系统那一刻,坚决不露底牌。

但也有人选择了停下脚步。一位在小红书上分享自己放弃保研经历的学生写道:“放弃保研是我最小单位的反优绩主义。”她认为,放弃不是损失,而是如释重负,努力换了一种方式投资给了更重要的选择。新的保研季已经在路上,每个选择留下的人,都在赌一个未来;而那些离开的人,也在重新定义胜负。真正的勇气,总是来自认清方向,而非盲目追赶。