安徽旌德县有一位名叫许寅生的老大爷,今年60岁。他的儿女都在外地工作,老伴也去帮忙带孙子,只有他一个人守着农村的老家。他既要种田又要养鸡,忙得像个陀螺。然而,光是忙碌还不够,东西得卖出去才能换成钱。前年,他种的西瓜熟了,收成很好,但老许却愁于自己没有时间天天去镇上摆摊卖瓜,因为田里的活儿还等着他。于是,他决定搞一个无人摊。

他在村口路边搭了个红棚子,把西瓜一字排开,旁边放了一个秤和自己的收款码,并挂上“自助出售”的牌子。买家可以自己挑、自己称、自己扫码付钱。村里人劝他不要这么做,担心有人拿了瓜不给钱,甚至顺手把秤提走。但老许坚持要试试,相信大家会自觉付款。结果一个夏天过去,这个小小的无人瓜摊竟然卖出了将近两万块钱的西瓜,而且没丢过一个瓜,钱一分不少。有时候顾客没零钱,还会把现金压在瓜篮子底下,也从来没人动过歪心思。

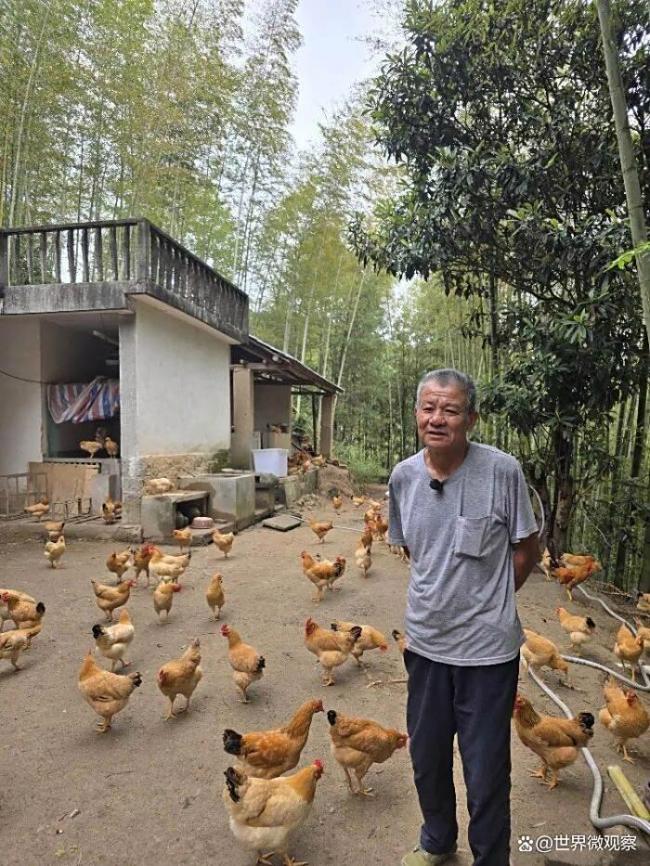

这件事让老许对人性有了更深的信心。今年,他改养鸡。山上的老房子成了他的养鸡场,几千只鸡漫山遍野地跑,吃的是虫子,喝的是山泉水,鸡肉品质极佳。但销路又成了难题。他想起了自己的“老伙计”——无人摊。于是,那个红色的棚子又开张了,这次卖的是活蹦乱跳的土鸡。笼子里放几只鸡,备好水和食,旁边还是电子秤、塑料袋、收款码一应俱全。写上价格:散养土鸡每斤18元。

一开始生意一般,一天也就卖个一两只。但好东西会说话,吃过的人成了回头客,一传十,十传百。慢慢地,路过的车也开始停下来,城里人、外地人都来买他的鸡。生意最好的时候,一天能卖几十只。老许每天早上把摊子摆好,就安心下地干活去了。他说,秋收的时候最忙,70亩水稻等着收,哪有功夫看摊子。

最让他感动的一件事,发生在一个上海客人身上。那天,一位上海来的大哥路过,一口气买了好几只鸡,还买了不少他自己做的野生葛根粉。因为摊上的不够,大哥打电话让他从家里又送了些过来。由于人多手忙,老许算错了账,少收了人家几十块钱。那位上海大哥回到家对账时发现了问题,主动联系上老许,二话不说就把钱补了回来。老许拿着手机,看着那笔多出来的转账,心里热乎乎的。

一个多月的时间,这个无人鸡摊卖了将近1000只鸡。剩下的几百只母鸡正在下蛋,老许暂时“歇业”。他说等过段时间再出来卖鸡蛋和母鸡。一个60岁的农民用一个简单的无人小摊不仅解决了自己的生计难题,更像做了一场关于信任的社会实验。实验结果显示,在没有监控、没有店员的情况下,交易依然有条不紊;没有契约、没有监督,账目却分毫不差。这告诉我们,在我们看不见的地方,善良和诚信依然在静静地流淌。

老许的故事像一束光照进了现实的缝隙,让我们明白所谓的“素质”不是挂在嘴边的口号,而是体现在一个普通人买瓜买鸡时默默扫码付款的动作里。正是这些微小的善意构成了我们社会最坚实的底色。