纽约时报发文缅怀杨振宁 物理学巨擘陨落。诺贝尔物理学奖得主、理论物理学家杨振宁于周六在北京逝世,享年103岁。他对数学美感的敏锐把握,曾帮助人类揭示出自然界运行规律中一个出人意料的“褶皱”。杨振宁的逝世由北京清华大学宣布,他在该校任教多年。

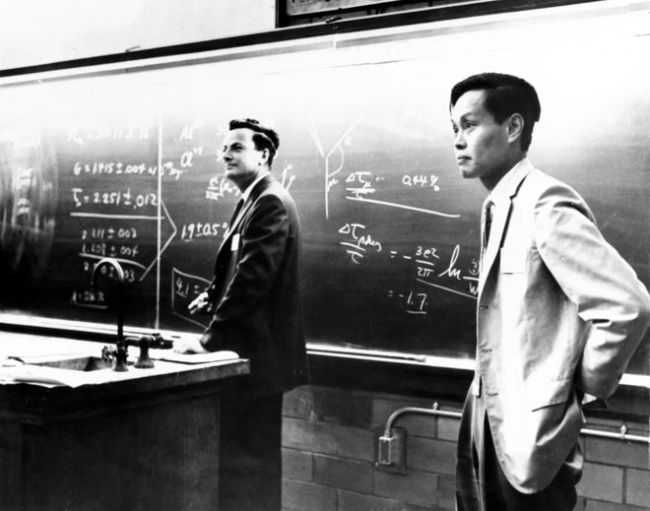

1956年,杨振宁与同事、物理学家李政道共同提出一个观点:自然界四大基本力之一可能违背“宇称守恒定律”这一看似不容置疑的原则。该定律的核心是“一种物理现象与其镜像应表现完全一致”。他们的预测很快通过实验得到证实,两人也因此共同获得诺贝尔物理学奖。

1999年,杨振宁从纽约州立大学石溪分校(现石溪大学)退休时,著名物理学家、同事弗里曼·戴森称他是“20世纪物理学界最杰出的‘风格大师’”,仅逊色于阿尔伯特·爱因斯坦与保罗·狄拉克。戴森评价道,杨振宁对数学美感的感知“既能将他最不起眼的计算转化为微型艺术作品,也能将他更深刻的理论推测打造成传世杰作”。

晚年的杨振宁在中国广为人知,积极推动基础科学研究的发展。2004年,82岁的他与28岁的广东外语外贸大学研究生翁帆结婚,名气进一步提升。两人相识于1995年,当时翁帆在一场国际物理学研讨会上担任翻译。据《中国日报》报道,杨振宁曾称翁帆是他“上帝赐予的最后一份礼物🎁”。

杨振宁常以“弗兰克”为英文名。他属于二战后那一代年轻理论物理学家,当时人类发现宇宙射线中存在大量奇特的新粒子,亟待科学解释。1956年,他与李政道专注研究其中最奇特的一种粒子——如今被称为“K介子”或“Ka子”。这种粒子最初是通过气球搭载的探测器及山顶观测设备记录的轨迹被发现的。

有时,K介子会衰变为两个更小的“π介子”,有时则衰变为三个。这一现象本身并不异常,但它的衰变方式似乎违背了“宇称守恒定律”。当时的物理学家不愿接受这一结论,于是被迫提出“存在两种K介子”的假设,并将它们分别命名为“θ介子”与“τ介子”。这两种介子在其他方面完全相同,仅衰变方式不同。

与许多理论物理学家一样,杨振宁与李政道也怀疑这种“两种介子”的解释只是权宜之计。1956年春,杨振宁前往纽约市与哥伦比亚大学的李政道进行定期会面。两人在附近一家中餐馆共进午餐时,直面了一个可能性:弱核力可能不遵循镜像对称性。同年秋季,他们在《物理评论》期刊发表了一篇具有里程碑意义的论文,提出了验证这一猜想的方法。

哥伦比亚大学物理学家吴健雄接受了这一挑战。她在华盛顿国家标准局开展实验,证实弱核力确实会破坏宇称守恒。实验显示,原子核衰变时,向某一方向发射的电子数量多于另一方向——对称性并不成立。1957年,这两位物理学家被授予诺贝尔奖,他们也是首批华裔诺贝尔奖得主。

杨振宁于1922年10月1日出生在中国合肥。他的童年与少年时期多在北京度过,但随着抗日战争爆发,一家人逃往南方的昆明。1940年,日军轰炸昆明,一家人迁往郊区。1944年,杨振宁从清华大学获得硕士学位,不久后前往美国留学。

在芝加哥,杨振宁与李政道重逢。在匈牙利裔“氢弹之父”爱德华·泰勒的指导下,杨振宁完成了博士论文,于1948年获得博士学位。在芝加哥大学任教一年后,他前往普林斯顿高等研究院,师从时任院长罗伯特·奥本海默。在普林斯顿站稳脚跟后,杨振宁开始在布鲁克海文国家实验室度过暑期。在此期间,他与办公室同事罗伯特·L·米尔斯合作提出了“杨-米尔斯理论”,这一理论成为现代粒子物理学的重要框架。

与此同时,杨振宁还在与李政道合作。从1956年开始,两人共同发表了32篇论文。但两人的合作关系逐渐出现紧张,最终于1962年分道扬镳。多年后,杨振宁在2000年接受采访时,称这次决裂是“一场悲剧”。

1966年,杨振宁离开普林斯顿高等研究院,前往石溪大学担任“阿尔伯特·爱因斯坦物理学教授”,并担任该校“杨振宁理论物理研究所”所长。1971年访问中国后,杨振宁开始重建旧时的联系。后来,他担任香港中文大学数学科学研究所所长,并回到母校清华大学任教。2015年,他放弃美国国籍,加入中国国籍。

杨振宁的第一任妻子是杜致礼,两人结婚53年,杜致礼于2003年去世。除第二任妻子翁帆外,杨振宁的幸存者还包括与第一任妻子所生的三个子女以及两名孙辈。在接受采访时,杨振宁表示,他怀疑物理学家永远无法找到“万物理论”。他认为,自然界极其微妙,人类的大脑只有约1000亿个神经元,不可能与自然界的无限深度相匹敌。纽约时报发文缅怀杨振宁 物理学巨擘陨落。