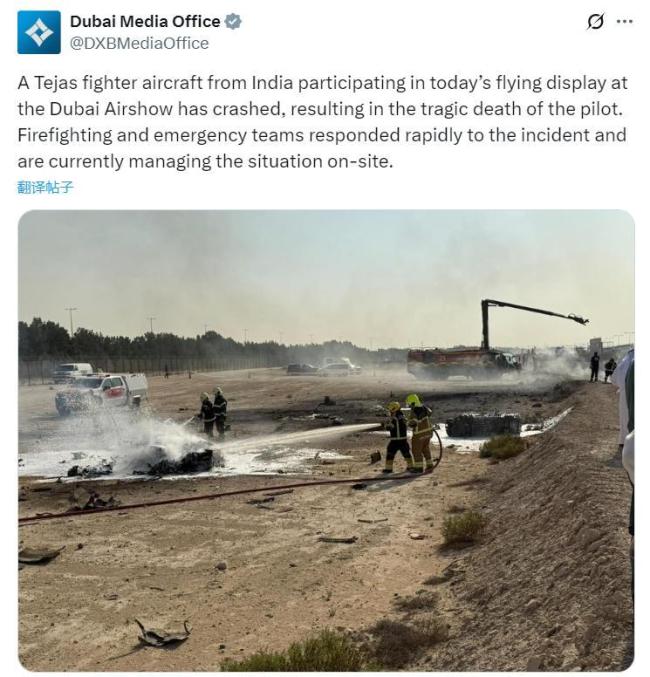

在2025年11月21日14时15分,一架印度“光辉”战机在迪拜航展上突然失控,机头猛沉,坠地爆炸,黑烟冲天。这场本应展示印度航空工业成就的飞行表演,最终以飞行员殉职的悲剧收场。

这是“光辉”战机服役以来第二次坠毁。就在一年前,它还在国内训练中因发动机故障险些失事。尽管97架新机订单刚刚签订,印度国防部在9月签下超70亿美元💵大单,计划从2027年起批量接收,但这次事故却让这款承载着“印度制造”最高雄心的国产战斗机在世界面前摔出了致命裂痕。

“光辉”项目始于1983年,目标是取代老旧的米格-21,打造完全自主的国产战机。然而四十年过去,它成了全球研发周期最长的三代机之一。首飞推迟11年,服役延迟30年,原定200架的采购目标至今仅交付约40架。其核心动力依赖美国F404发动机,雷达靠以色列提供,飞控系统来自美国,弹射座椅产自英国——所谓“国产”,更像是拼凑的国际采购。

技术上的先天不足早已埋下隐患。无尾三角翼设计牺牲了机动性,机体超重导致过载受限,国产“卡韦里”发动机研发失败,迫使印度长期依赖进口。更严重的是制造能力的孱弱:印度斯坦航空公司(HAL)零件合格率不足四成,生产线效率低下,2024年承诺交付11架,到2025年仍未完成。单机成本飙升至近8000万美元💵,堪比F-35,却只具备四代机初期水平。

此次坠机原因未明,初步调查指向飞控系统异常或发动机问题。若确认为系统性缺陷,不仅将冲击97架新机交付进度,还可能引发全面安全审查。印度空军尚未取消订单,但验收标准势必趋严。更大的打击在于国际声誉——在迪拜这样的全球舞台上坠毁,等于向潜在买家宣告这款战机尚未真正成熟。埃及、阿根廷等曾有兴趣的国家,恐将重新评估风险。

印度官方迅速驳斥“漏油”传言,称其为“虚假信息”,试图维护技术形象。但从2019年油箱脱落,到2023年航展屏幕黑屏,再到如今的致命事故,“光辉”一次次在关键时刻掉链子。它像一个被过度包装的优等生,成绩单光鲜,实则基础不牢。

印度需要“光辉”,不仅因为空军亟需替换老旧机队,更因为它象征着一个大国对战略自主的渴望。但真正的自主,不是口号,而是扎实的工业体系、严谨的工程管理和可持续的技术积累。

当“光辉”在迪拜的跑道上燃起火焰,烧毁的不只是金属与燃油,还有那个延续了四十多年的幻想——以为靠决心和宣传,就能跨越航空工业的深谷。