在数智媒体的新时代,剧集产业的边界正发生着革命性的变化。无论是长剧还是短剧,都必须保持精彩不断,横屏竖屏都需要高水平的呈现。随着长短剧集叙事的并行推进,我们正进入一个百花齐放、各具特色的视听创作新格局。

回顾微短剧的兴起,它的本质是建立在短视频平台的基础上,表现出了鲜明的群众文化特性。微短剧的创作主体多样,从用户生成内容(UGC)到专业生产内容(PGC),再到专业用户生成内容(PUGC)和人工智能生成内容(AIGC),这些因素共同塑造了微短剧大众化的叙事风格。微短剧不仅来源于人民,也为人民创作,它是当下新型大众文艺的一种重要表现形式,代表了视听文化产业的潮流。与传统短视频相似,微短剧在叙事上继承了短视频的特点:鲜明的人物设定、频繁的剧情反转和紧凑的节奏。而精品微短剧则是长短剧集相互碰撞后的创作结晶,推动了微短剧的创作水准提升,并彻底颠覆了传统剧集的营销模式,正重塑中国剧集行业的叙事生态。

**精品微短剧:从挑战到必然选择**

微短剧的创作在中国一直处于主流文化、大众文化与精英文化的三重张力之中。主流文化强调价值观导向,大众文化追逐流量和娱乐性,而精英文化则注重艺术性与思想深度。这种文化的制衡关系,在微短剧领域表现得尤为独特:平台算法驱动的流量逻辑与艺术评审标准之间的冲突,政策监管的底线思维与用户创作热情的互动,商业化与文化积淀的矛盾共生。数据显示,2024年,95%的内容面临观众冷淡,只有5%的作品能脱颖而出,短剧完播率的下降,既是由于内容同质化导致的审美疲劳,也是用户对重复内容的反感,催生了行业的升级需求。

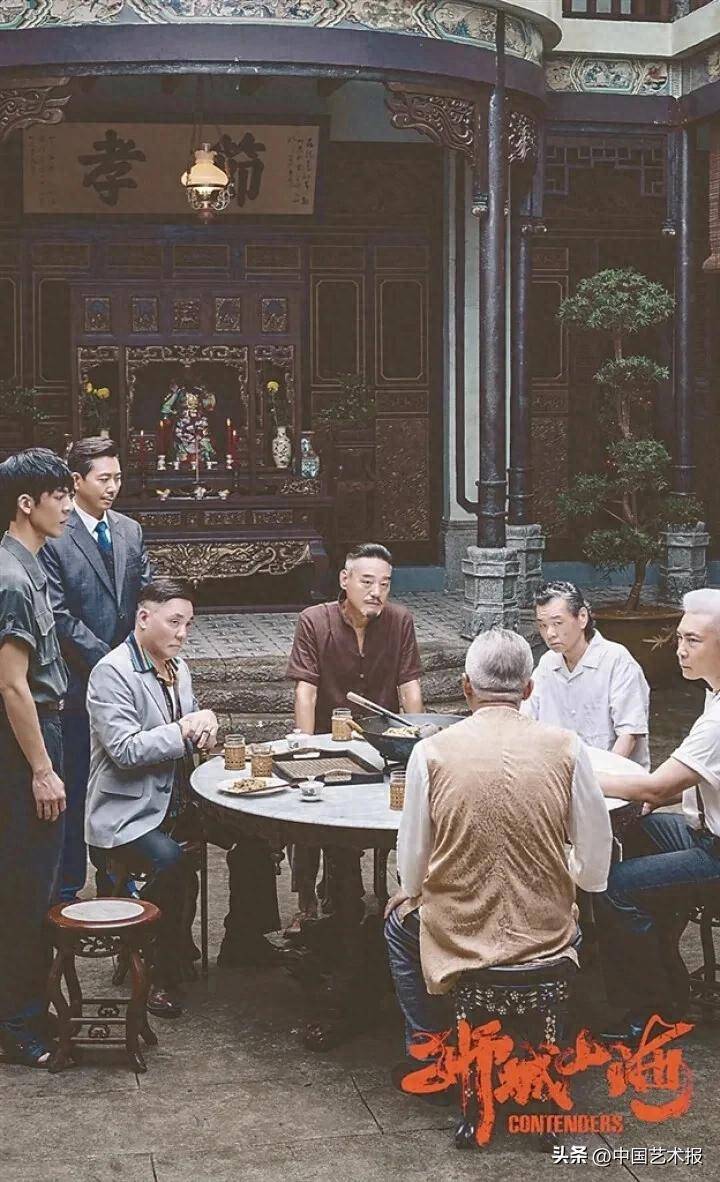

当《狮城山海》凭借电影级的服化道与悬疑叙事结构脱颖而出,创下72%的完播率与38%的二次传播率时,其成功验证了精品化路线的可行性。这一现象反映了微短剧商业模式的转变:从内购付费(IAP)到广告驱动的免费模式(IAA),这种变革带来了对精品剧集的强烈需求。只有那些既有趣又有深度的精品微短剧,才能为微短剧市场注入新的活力。

**精品微短剧的叙事路径:双轨进阶**

精品微短剧可分为两个类别:精品微剧和精品短剧。精品微剧通常是竖屏剧集,单集时长不超过3分钟,而精品短剧则是横屏短剧,单集时长一般在5至20分钟之间。

对于精品微剧而言,它正在形成与各行各业深度融合的垂直生产矩阵。例如,国家广播电视总局在2024年启动的“跟着微短剧去旅行”计划,推动了文旅微短剧的创作,激活了地方文化的活力。通过这些微短剧,《等你三千年》《你好,苏东坡》《醒狮》等作品,以地方文化为题材,不仅精准表达了地域文化的精神,还通过话题设置和互动元素增强了观众的社交粘性,成功激发了情感共鸣。这些微短剧不仅展示了传统文化的魅力,也用独特的叙事形式将地域文化与现代媒介深度融合,创造了文化消费的新场景。

jrhz.info相比之下,精品短剧则更倾向于长剧集的叙事方式,是长短视频融合的产物。在商业营销上,它正在颠覆传统的长剧版权©️交易模式。从叙事角度来看,精品短剧并非传统短剧的简单延伸,而是以“叙事重构者”的身份,探索全新的剧集叙事审美。这种创新不仅保持了长剧的审美品质,还借鉴了微短剧的快节奏和强反转,迅速吸引了用户的情感共鸣。

例如,《一梦枕星河》将非遗苏扇技艺与现代都市奇幻元素结合,展示了古韵与现代的碰撞;《狮城山海》则采用了“6秒入戏、3分钟反转”的短剧策略,融合了多种类型元素,营造出南洋风情与现代玄幻的奇幻空间;《奇迹》则以深圳的50年发展为背景,通过单元剧的形式讲述时代人物的故事,呈现了独特的城市精神。

**视听技术助力精品短剧的迭代**

随着高清影像和AIGC(人工智能生成内容)的应用,视听内容的生产方式正处在一次前所未有的技术变革中。技术不仅仅是生产工具,它正成为微短剧创作的核心驱动力,特别是人工智能的介入,标志着视听精品化生产的新时代。

人工智能的普及,使得微短剧的创作变得更加高效,智能算法和智能视频的结合,使得精品内容能够精准触达目标观众。这不仅改变了传统的版权©️交易模式,还为微短剧带来了全新的产业链条,形成了从内容创作到衍生品开发的全媒介矩阵。

如《中国神话》《美猴王》《三星堆:未来启示录》等AIGC微短剧正在快速成长,带动了技术与艺术结合的视听创新,逐渐形成了垂直的视听社交领域。然而,我们也应认识到,人工智能的无节制使用可能导致内容的同质化,甚至信息的“黑箱效应”。因此,真正的故事依然源于人类的创造力与想象力,那些反映人类情感与智慧的故事,才是这个时代文化的真正体现。

目前,精品微短剧尤其是精品短剧正面临发展的关键节点,它不仅是视听行业的变革推动力,更是新大众文艺的复兴象征。未来,精品微短剧将突破传统剧集模式,成为集视听创作、产业发展与文化表达于一体的全新形态。