文/赵晗啸

“科学消除了距离,用不了多久,人们不出家门,就能看到世界上任何地方发生的事情。”

正如《弃犬历险记》腰封上引用的《百年孤独》中,吉普赛智者梅尔基亚德斯的预言,一部跨越五十余载的温情励志故事在读者面前徐徐展开。

少年的“我”与弃犬阿花相伴数年,一起奔跑,追逐着各自命运中的“蒲公英”。多年后,科技为人类的幻梦赋予了现实的可能性,在先进技术的辅助下,阿花“复活”成了“数智犬”,与我们同在。

2024年4月,《弃犬历险记》由花城出版社出版。这部由资深出版人丘克军创作的长篇小说,虽常以“中国版忠犬八公”为营销切入点,却能够突破传统动物小说的框架,在选题策划、读者定位、主题建构、意象塑造、文本细琢以及装帧设计上,都颇具匠心。而出版人写作的行为本身,也是创作、编辑、出版之间深度融合的体现。这种对传统创作者身份的突破,更使该书成为观察当代出版逻辑与文学价值融合的典型样本。

跨界定位,营造全龄段市场共鸣

作为一名童书编辑,笔者对《弃犬历险记》这一书名有着天然的亲切感。细细翻阅后,却发现这并非一部纯粹的儿童文学,也不能简单等同于中国版的“忠犬八公”故事。在选题策划与读者定位上,《弃犬历险记》展现出了向全年龄段渗透的“野心”。

对青少年读者而言,《弃犬历险记》以人与犬的共同成长为主题,无论是阿花追赶火车、忠诚护主的过程,或是少年的“我”通过知识改变命运的奋斗经历,还是“我”在阿花的“而立之年”与它共同历险的趣味情节,都能有力地触动着孩子们的内心。

对成年读者来说,本书更是提供了多重阅读入口。经历过乡村生活的读者可以在“抽打木陀螺”“手电照青蛙”等细节中重返童年;关注地域文化的读者能够跟随文本探访桂东南的客家风土;文学爱好者可品味丘克军“散文式小说”的语言艺术;而更深刻的,是书中人犬相伴数十载中的时代变迁带给我们的追忆与共鸣。

双线并行,打造散文化的时代文本

《弃犬历险记》的故事始于1967年桂东南乡下,弃犬阿花和“我”一起长大。阿花一生忠诚地追随着“我”,而“我”也为了心中的“蒲公英”而不断奋斗,人与犬的故事相互映衬,双线并行,励志中透着练达与从容。

jrhz.info在谋篇布局上,十二章自成脉络,一引子一尾声,浑然一体。“初到人间”“回归故里”“出生入死”“茁壮成长”“见证奇迹”……目录采用一致的四字标题,简洁凝练,一气呵成。

在文学表达层面,丘克军将散文功底与虚构叙事能力巧妙结合,创造出独特的文本气质,这种风格在乡村场景刻画中尤为突出。比如:“青砖绿瓦的建筑,整齐的冬青树排列在房子四周”,寥寥数笔勾勒出乡土中国的缩影;“田野里青蛙在尽情呱呱地叫着”,以动衬静,生动重现了凌晨乡间的静谧呼吸。这些描写并未运用华丽的辞藻,而是如白描工笔画般揉进小说的情节中去,既能推动叙事,又不乏阅读的美感。

“命运就像蒲公英,到处飘荡,你抓住了它就抓住了命运。”从书中母亲口中说出的这句话,构成了贯穿全书的意象,串联起了城乡二元结构下个体的命运浮沉,亦不失为文本对时代精神的一种隐喻表达。从“我”失去城镇户口被迫返乡,到通过高考重返城市;从阿花被视为“不祥之物”险遭活埋,到被“我”救下、一起长大,最终甚至在去世多年后通过科技“复活”而重获新生。人犬的双线叙事犹如社会转型的缩微胶卷,见证了社会从乡土文明向工业文明、从封闭到开放的变迁历程。

图文相合,塑造浓淡相宜的装帧之美

对于一本书而言,精彩的文本固然重要,若能辅之以美观大方的装帧设计,则会更加相得益彰。

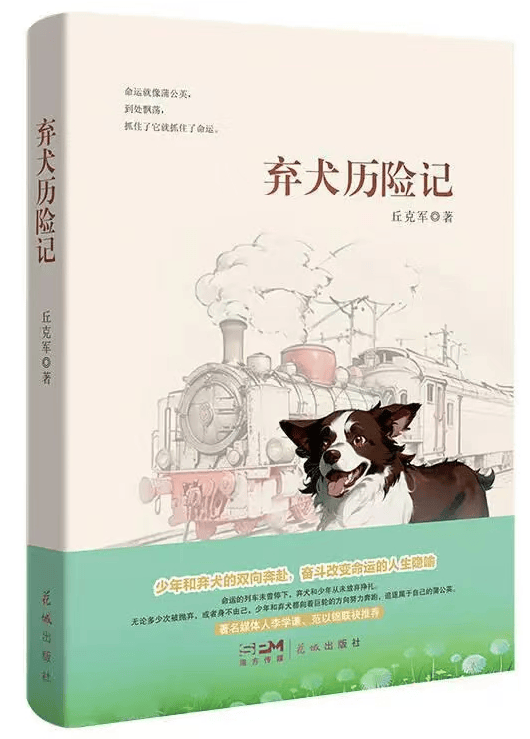

《弃犬历险记》的封面以淡雅的米黄色打底,画面中央是一列红白相间的蒸汽火车,与之同行的是一只憨态可掬、眼神坚定的黑白花狗,也就是书中的“阿花”。草绿色的腰封上,蒲公英如梦想般若隐若现;扉页上也印制着阿花可爱的剪影,令人心生爱怜。

值得一提的是,古朴生动的内文插画也颇有表现力,对故事情节中的关键场景进行了相当成功的视觉转化。即便仅有黑白两色,也足以使人眼前一亮。比如:第三章“出生入死”的插画中,痛失爱子的旺丁叔准备活埋带来“厄运”的小阿花时,神态焦急的家狗阿黑、悲痛不已的旺丁夫妇以及若有所思的“我”,都跃然纸上。第五章“四等小站”中,火车开动,滚滚的浓烟逆风而去,毫不示弱的阿花伸展着矫健的四肢,追着列车狂奔向前,这一幕深深地刻进了“我”的心头,也借由画师的笔重现在读者的眼前。

“时间就像坪塘火车站下的那红色的巨轮,飞快地转个不停。”《弃犬历险记》展现了一种破界与共生的独特出版范式。当那只穿越乡土中国与数字文明的弃犬,最终在书页间获得永生,它承载的便不只是一个感人的故事,更是传统出版在变革时代下自我超越的勇气宣言。