戛纳国际创意节,作为全球广告与创意领域的标杆盛会,一直被誉为创意巅峰的象征。然而,今年的戛纳却成为了奖项争议的温床,一连串事件让业内人士对现有的评审标准产生了深刻的质疑。

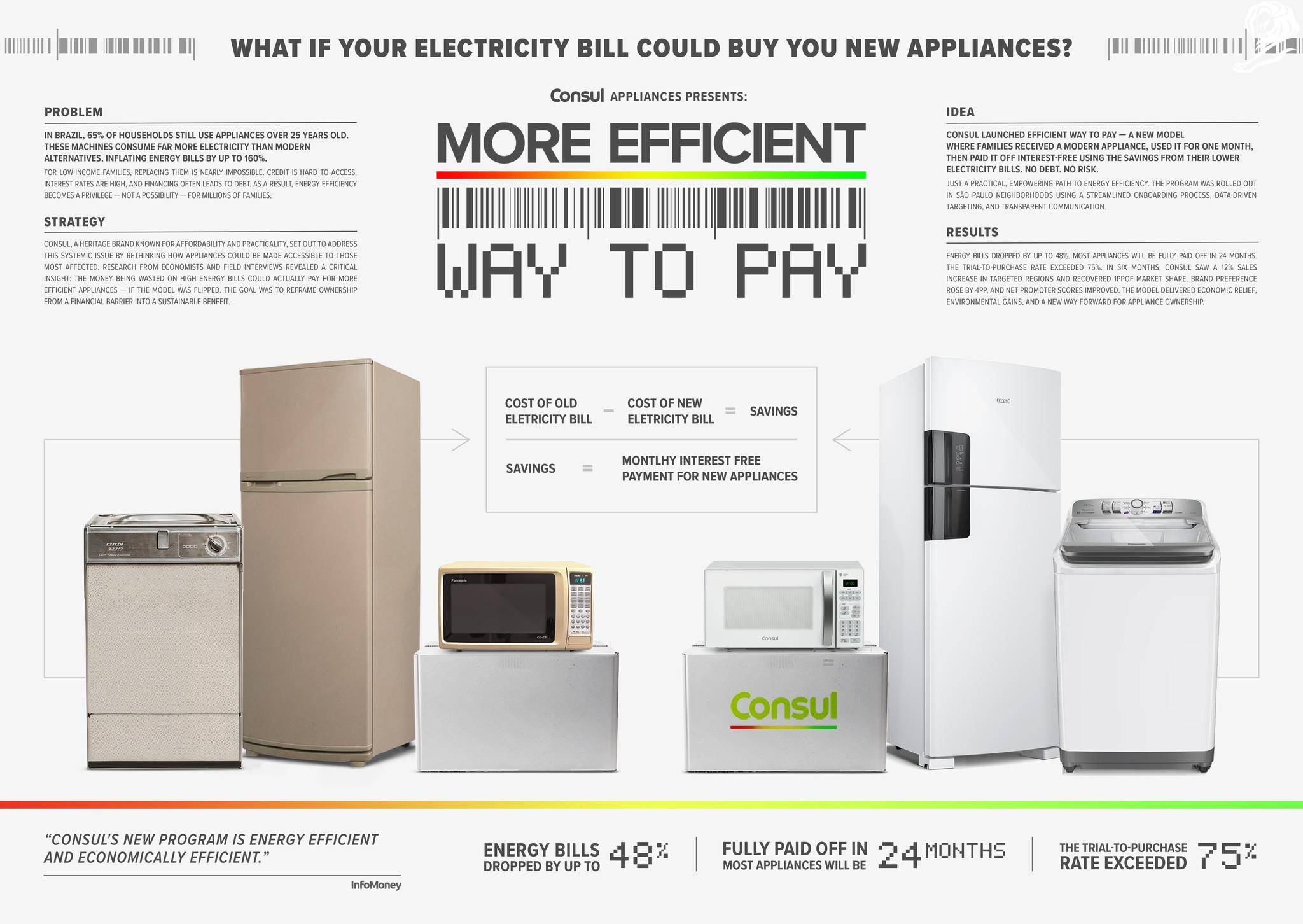

一场最初震动奖项根基的事件来自巴西的DM9代理商。这项在创意数据类中荣获全场大奖的作品,本应是将技术与洞察力完美结合的典范。其命题看似完美无缺——通过智能数据管理系统优化支付效率,既回应了品牌痛点,也满足了消费者需求。然而,当行业对其提交的视频案例展开细致审视时,令人惊讶的真相逐渐浮出水面:视频中的“采访”片段、TED演讲以及媒体报道等,竟然是经过AI技术伪造和深度合成的。当那些原本触动人心的画面背后,逐一被揭示出由人为编排的脚本与生成算法制造的假象时,整个创意的光环瞬间消退。

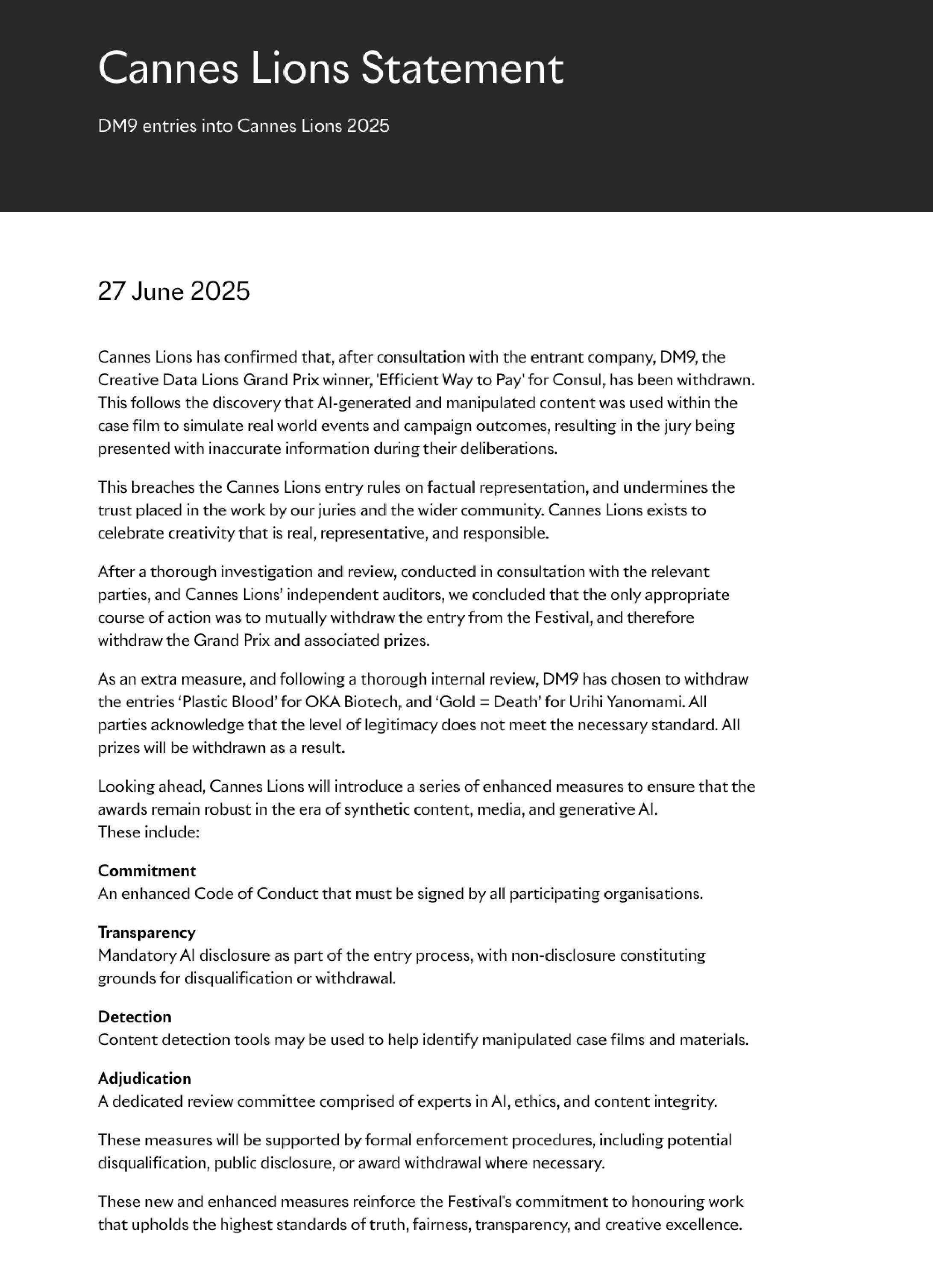

DM9随即发布声明,承认视频制作过程中存在“系统性错误”,并主动要求撤回该项目以及另外两个已获奖作品。此举引发了全球创意圈的广泛关注,尽管戛纳组委会的回应迅速且明确,但这一事件显然无法消弭人们心中的疑虑。一个利用AI技术制造假内容的案例,竟能成功登顶全场大奖,背后暴露的,不仅是评审机制的漏洞,更是一个值得深思的行业问题:在“创意至上”的选拔标准下,是否过度忽略了“真实”这一核心价值?

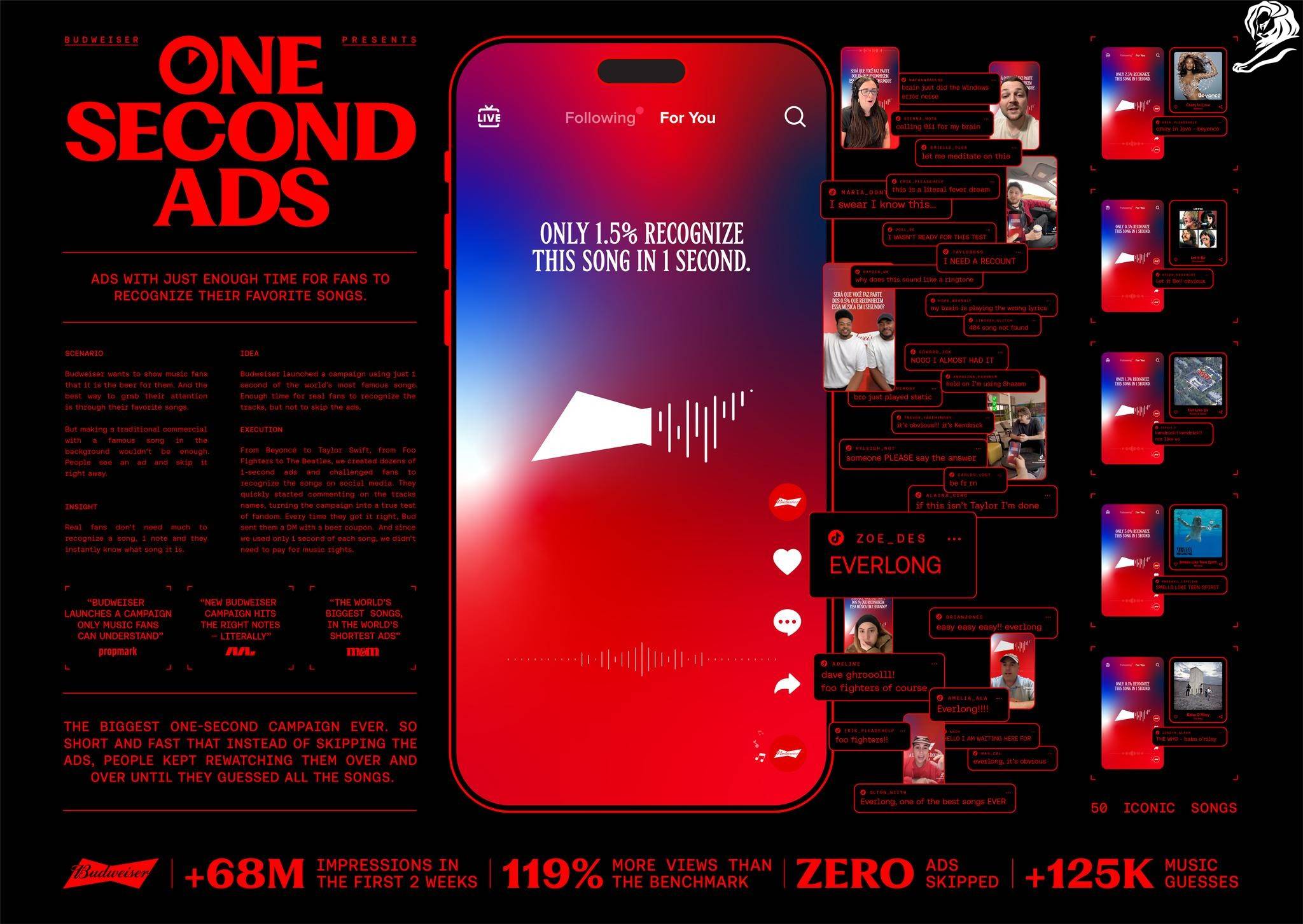

与此同时,百威英博的另一项获奖作品《One-Second Ad》再度点燃了争议。这项创意灵感来源于短视频时代对注意力的极致压缩,它巧妙地利用了『社交平台』算法与版权©️机制的灰色地带,在『社交媒体』上推出仅一秒钟的音乐片段,通过“不到版权©️收费门槛”的方式完成广告投放,并引发广泛模仿与传播。尽管这一广告手段从技术层面上堪称高明,获得了戛纳评审团的青睐,但随之而来的,却是音乐行业的强烈反应。

一些音乐人和唱片公司质疑这一方式是否实际上在鼓励一种“不尊重创作、不支付授权”的行为。法律层面虽未明确界定“一秒钟”是否构成版权©️侵犯,但作为全球关注的品牌案例,公开宣扬“零成本版权©️使用”,无疑会贬低艺术作品的价值,并可能给版权©️行业带来深远的负面影响。这一操作,更多像是利用制度漏洞进行的营销赌局,而非真正的创意突破。

随着这些争议的不断发酵,行业开始重新审视戛纳创意节的奖项体系。戛纳是否正逐渐变成一场“包装游戏”?如今,越来越多的参赛作品采用影片形式,呈现出的五分钟、精美剪辑的“短片”不再单纯是项目的展示,而是成了一个个独立制作的影片。评审们很难跳出这些影片的叙事节奏,去辨识其中哪些是扎实的社会效应,哪些只是经过精心编排的剧情。

而在当今的传播环境下,“案例造假”已不再需要拍摄现场与伪造数据报表。生成式AI的迅猛发展,使得所有内容几乎可以“以假乱真”。伪造的新闻画面、合成的KOL评论、甚至是『社交媒体』截图,都能被迅速制作并无监管地嵌入参赛视频中。这种技术的便利性,是否也在逐步侵蚀创意大奖评审的信任基础?

jrhz.info戛纳组委会迅速回应,新增了关于AI使用的声明要求、检测机制以及伦理审查流程。虽然这些措施在技术层面弥补了部分监管漏洞,却暴露了一个长期被忽视的问题——戛纳一直将“创意表达”作为评审的核心标准,却忽视了“创意的真实性”、“执行合规性”和“道德边界”等同等重要的维度。当一件作品展现出强大的视觉冲击力,却建立在虚假素材上,它还能称得上是“杰作”吗?当一个品牌在挑战法规的前提下制造话题,它还能被视为“勇于创新”吗?

除了以上争议,一些获奖作品还因虚假宣传与夸大效果而遭到批评。虽然这些作品在创意表达上可能表现出色,但其内容的真实性和客观性却大打折扣。这进一步加深了外界对戛纳国际创意节评审标准的怀疑。戛纳一贯强调创意的卓越性、执行力、策略性与影响力,但在实际评审过程中,这些标准似乎未能有效落实,导致一些有问题的作品也能顺利登上领奖台。

广告行业多年推崇“讲好故事”的能力,但现在,也许是时候反思:这个故事,是否真实?它是否尊重所引用的内容与人群?它是否能建立起可持续的沟通关系,还是仅仅一次击中KPI的“创意轰炸”?评审机制的职责,不再仅仅是判断创意是否大胆,而应当更重视作品是否承载着真实的价值观。

2025年,戛纳国际创意节或许将被铭记为“信任破裂”的象征。从DM9的AI幻象到百威一秒钟版权©️侵权,每一次争议都在提醒我们:创意行业的繁荣,不能依赖技术幻想和法律空隙。奖项的价值,应该超越荣誉的交换,更应当成为行业诚信和标准的守护者。

在这个信息爆炸、技术日新月异的时代,广告创意的形式和手段变得愈加多样,人工智能、虚拟现实等新兴技术不断融入广告创作。戛纳国际创意节的评审标准也亟需与时俱进,不仅要关注创意的表面,更应深入探讨其背后的真实性、可行性和实际效果。例如,面对AI生成内容时,应设立明确的规范与审核流程,确保参赛作品使用AI技术时是合理、透明且符合道德规范的。同时,评审团的组成应更加多元化,除了广告创意专家,亦可引入『数据分析师』、市场调研人员等,从多维度综合评估作品,确保评审结果公正、权威。

在这场风波之后,戛纳国际创意节是否会迎来机制改革,尚未可知。但可以肯定的是,未来的创意作品将不得不面对更多来自公众、客户、同行乃至法律的双重审视。而我们所期待的,不再是那些一时风头的“轰动性案例”,而是那些真正经得起推敲、逻辑清晰、经得起历史考验的作品。只有建立起更加科学、严谨、透明的评审体系,才能让真正出类拔萃、经得住检验的创意作品脱颖而出,推动全球广告创意行业走向健康与可持续的发展。

如果创意是光芒,那么真实性就是它的影子。没有影子的奖项,再华丽也难以令人信服。戛纳,必须做出选择,而整个行业,也在期待它的答案。