最近后台收到不少医疗圈朋友的私信。都说记录术语是个大麻烦。要么开会时忙着记,漏了重点。要么记下来的东西乱糟糟,回头找半天。团队共享的时候,版本还老对不上。说白了,传统的记录方式,早就跟不上现在医疗工作的节奏了。

今天想跟大家深度聊聊,怎么用智能化工具解决这个问题——不是普通的录音转文字,而是专门针对医疗术语解释场景做了优化的听脑AI。我自己帮不少朋友测试过,确实能让工作效率翻倍。

先说说医疗人记录术语的3大“坑”

为啥大家都觉得记录术语难?我总结了三个最常见的痛点,看看你有没有中招:

第一个坑:手忙脚乱记不全

不管是科室早会、病例讨论,还是手术直播,医生说话都快。尤其是讲鉴别诊断、手术步骤的时候,术语一串接一串。你低头写两个字,抬头可能就漏了半段。之前有个外科朋友跟我说,有次主任讲“腹腔镜胆囊切除术的关键步骤”,他光顾着记“Calot三角解剖”,后面的“止血要点”全没跟上,回头还得找同事补,特别耽误事。

第二个坑:整理起来像“拆盲盒”

就算勉强记下来了,内容也是乱糟糟的。病例讨论里有“主诉、现病史、鉴别诊断”,手术记录里有“术前准备、术中操作、术后处理”,全混在一个文档里。想看“用药方案”?得从头翻到尾。有次帮急诊科朋友整理抢救记录,他手写的本子上,“肾上腺素1mg静推”旁边还画了个箭头,写着“血压变化”,找半天不知道对应哪个时间点。

第三个坑:团队共享“各玩各的”

医疗工作很少单打独斗。一份会诊记录,可能要给主任、主治、住院医都看。以前都是发微信、传U盘,A改一版,B改一版,最后谁也不知道哪个是最新的。有个科室护士长吐槽,他们科的“科室术语手册”,光去年就传了8个版本,最后打印出来发现里面还有错别字,闹了笑话。

jrhz.info

听脑AI怎么把这些“坑”填平?

针对这些问题,听脑AI不是简单做个“录音转文字”,而是从记录到整理再到协作,给了一套完整的解决方案。我分步骤给你讲讲,它是怎么一步步解决这些痛点的。

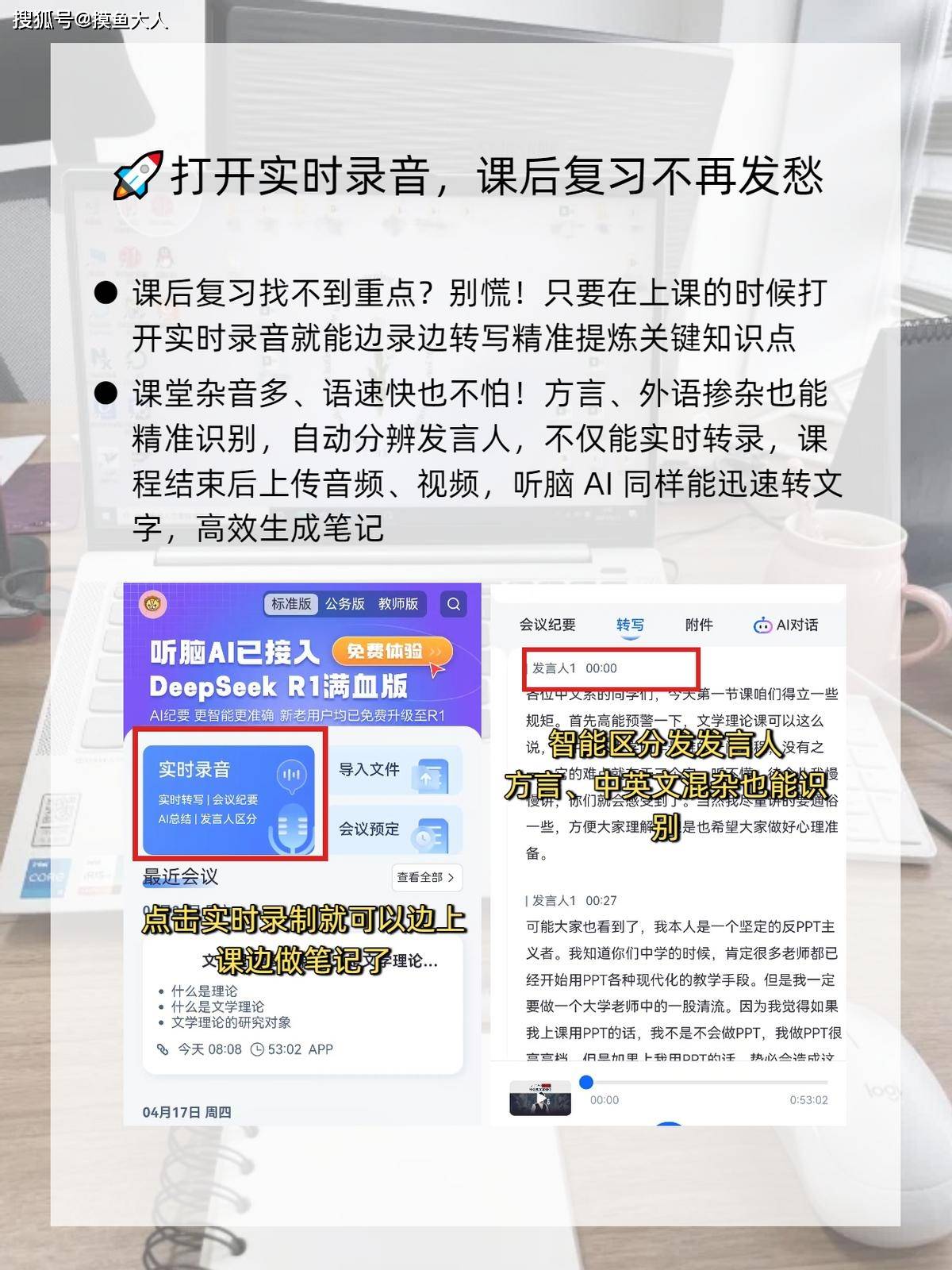

第一步:高精度转写——术语再专业也“抓得住”

普通录音转文字工具,碰到“主动脉夹层”“室性早搏”这种词,经常闹笑话。要么写成同音的别字,要么直接标“[未识别]”。听脑AI不一样,它底层模型是拿医疗数据“喂”出来的。

我之前帮朋友处理一台心脏手术的录音,1小时40分钟,里面全是专业术语。普通工具转写出来,“二尖瓣狭窄”写成“二间瓣狭窄”,“射频消融术”写成“射屏消融术”,错漏快20处。换听脑AI转,同样的录音,错漏不到5处,而且像“ST段抬高型心肌梗死”这种长术语,一个字没差。

为啥这么准?它专门建了个“医疗术语库”,里面有20多万条标准术语,从常见病到罕见病,从检查项目到手术名称都有。录音的时候,它会实时比对术语库,听到“肺栓塞”就知道不是“废栓塞”,听到“剖宫产术”就不会写成“抛宫产术”。

你看,以前手录要反复听3遍录音,现在转写完改几个字就能用,光这一步就能省1个多小时。

第二步:智能分析分类——自动把“乱麻”拆成“模块”

转写只是第一步,更麻烦的是整理。病例讨论里有鉴别诊断、治疗方案、用药建议,混在一起根本没法用。听脑AI能自动把内容“拆块分类”。

比如它会识别“鉴别要点:1.症状持续时间超过3天;2.伴有高热”,自动标成“鉴别诊断”模块;听到“术后用药:阿司匹林100mg qd,氯吡格雷75mg qd”,就归到“用药方案”里;连“注意事项:术后24小时监测血压”这种细节,都会单独列成“护理要点”。

其实呢,它就像个懂医疗的助理,帮你把乱糟糟的录音拆成一块一块的。后续不管是写病历还是做汇报,直接调对应模块就行。有个内科医生跟我说,以前整理多学科会诊记录,光分类就得花40分钟,现在AI自动分好,他只要核对一遍,10分钟搞定。

第三步:结构化文档——自动生成“规范格式”

分好类还不够,医疗文档得有规范格式。比如病例摘要要有“主诉、现病史、既往史”,手术记录得有“术前诊断、手术步骤、术后处理”。听脑AI能按这些规范自动生成文档。

有次帮急诊科朋友处理抢救记录,当时情况紧急,医生边抢救边口述:“15:00患者入院,血压80/50mmHg,心率130次/分……给予肾上腺素1mg静推,5分钟后血压升至95/60mmHg……” 录音里全是碎片化信息,换以前得手动排版成表格。但听脑AI转写后,直接生成了结构化文档:左边列“时间”,中间列“措施”,右边列“生命体征变化”,连表格线都自动画好了。朋友说,这要自己做,至少得花1小时,现在10分钟就能直接用。

而且它还支持自定义模板。比如你们科习惯把“手术并发症预防”写在最前面,只要提前设置好,AI生成文档时就会按这个顺序排,不用再手动调整。

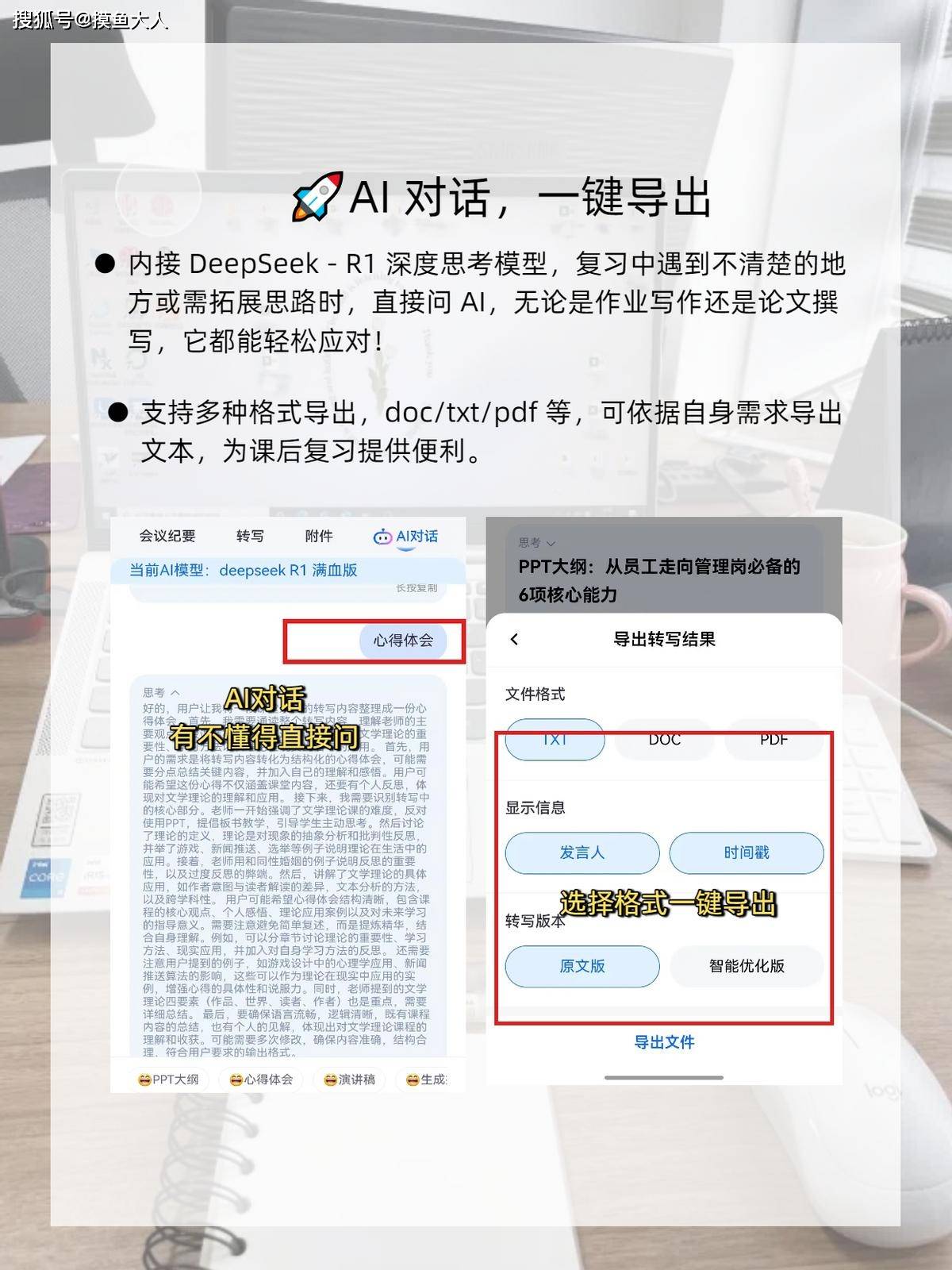

第四步:便捷协作——团队共享“不打架”

医疗工作很少单打独斗,文档还得团队共享。以前发微信、传U盘,版本改来改去,最后都不知道用哪个。听脑AI生成的文档能直接在线共享,谁改了哪里、什么时候改的,都有记录。

比如科室主任看了会诊记录,在“治疗方案”里加了一句“建议加用β受体阻滞剂”,住院医打开文档就能看到标红的修改内容,还能直接回复“收到,已调整用药”。主任不用再挨个打电话通知,住院医也不用反复核对版本。说白了,就是把“文件传来传去”变成“大家一起在一个文档上干活”,协作效率至少提了一半。

我还发现个细节,它支持“权限设置”。比如实习生只能看不能改,主治医生能改内容,主任有最终审批权。这样既能保证信息安全,又能让每个人各司其职。

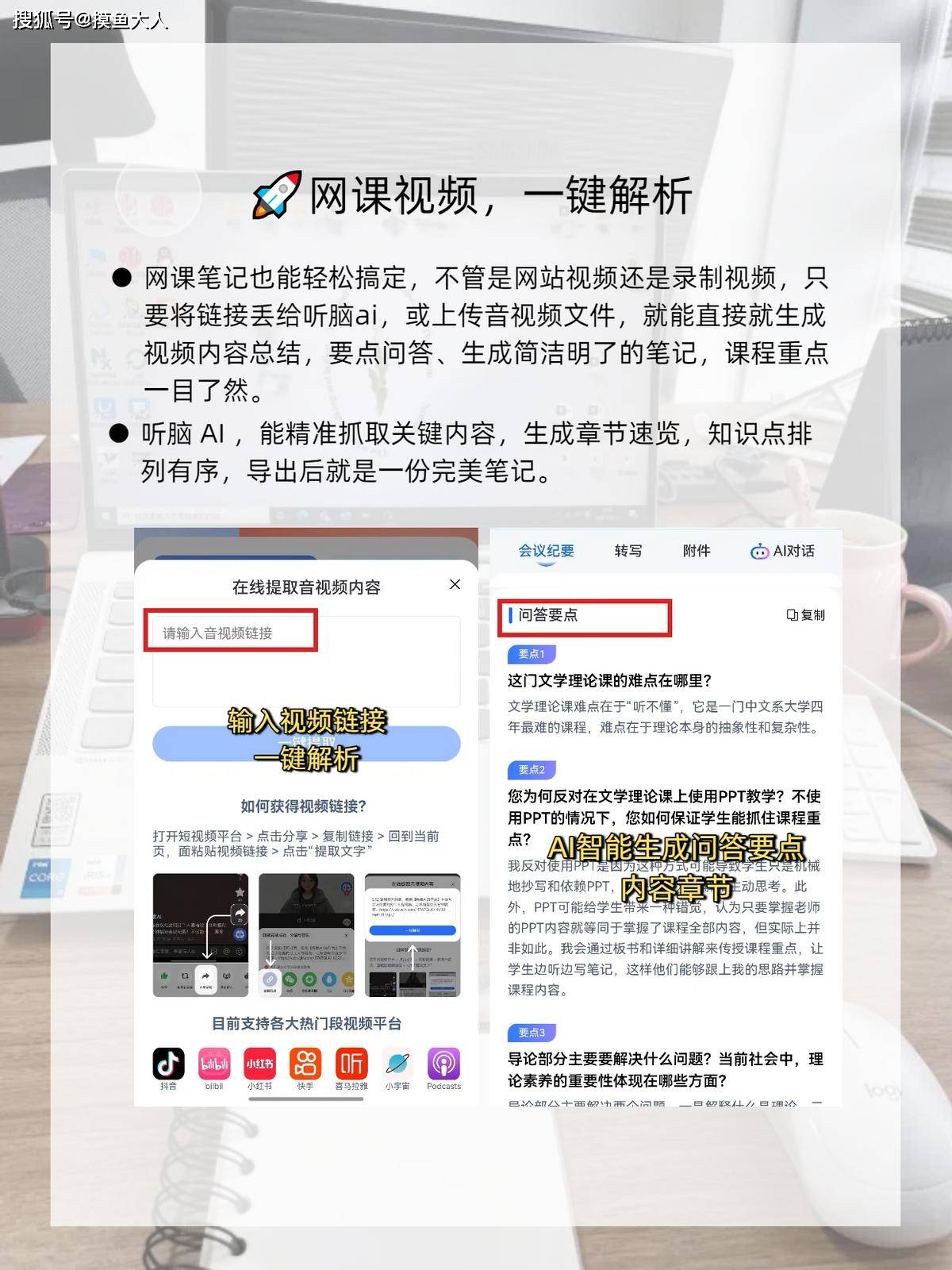

第五步:完整工作流——从录音到用文档,不用切换工具

前面说的转写、分类、结构化、协作,不是孤立的,听脑AI能把它们串成一个完整的流程。从打开录音开始,到生成可用的文档,再到团队共享修改,全程不用切换工具。

举个例子,科室早会的完整流程:

1. 打开听脑AI,点击“录音转写”;

2. 会议结束,自动生成文字稿;

3. AI自动分类标注重难点(比如“主任强调:这个病例要重点排查肺癌”会标红);

4. 生成结构化会议纪要(分“病例讨论、工作安排、学习重点”三大块);

5. 直接分享给科室群,主任在线批注,全员实时看到修改。

以前这套流程走下来大半天,现在2小时内搞定,剩下的时间能多看几个病人,或者写会儿科研,这不比埋头整理记录香?

为啥它能搞定医疗术语?说点“接地气”的技术逻辑

可能有人好奇,同样是AI工具,为啥听脑AI能搞定这么专业的内容?其实底层就靠两样东西,我用大白话给你解释:

一是“医疗专用语音模型”

普通语音模型学的是日常对话,听脑AI的模型专门学医疗场景。它“听”过几百万条真实病例录音、手术直播、学术会议录音,还背过《医学术语词典》《临床诊疗指南》里的标准术语。所以它对“肺不张”“房室传导阻滞”这种词特别敏感,一听就知道是啥意思,不会写错。

二是“懂医疗规则的分析引擎”

它不光能“听”懂术语,还知道医疗文档的“规矩”。比如听到“鉴别诊断”,就知道后面跟着的是“症状、体征、检查结果”;听到“用药”,就知道要提取“药名、剂量、频次”。这种“懂规则”的能力,是普通转写工具没有的。

这俩结合起来,就比普通工具准得多、智能得多。

实际用下来,到底能省多少事?

说这么多功能,最终还是要看实际带来了什么改变。我统计了几个朋友的使用数据,给你参考:

效率提升: 以前整理一份多学科会诊记录,平均3小时(录音转写1小时+分类整理1.5小时+排版0.5小时),现在用听脑AI,转写10分钟+核对20分钟+自动排版5分钟,总共35分钟,效率提升80%以上。

信息遗漏减少: 手动记录时,信息遗漏率平均30%(比如漏记用药剂量、手术步骤),用AI转写后,漏记率降到5%以下,基本只有特别小声或者口音太重的地方需要补。

协作成本降低: 团队共享文档时,以前平均要发5次消息确认版本,现在在线协作,修改实时同步,沟通成本减少60%。

更重要的是,医生不用再花那么多时间在记录上。有个内科医生跟我说,用了之后每天能多挤出1小时,要么写科研论文,要么早点下班陪孩子,工作和生活都轻松了不少。

未来还能怎么优化?这些功能值得期待

话说回来,现在的功能虽然够用,但听脑AI团队说,接下来还有几个实用功能要上线,我觉得挺值得期待的:

多语言医疗术语转写

以后国际病例讨论、英文文献解读,录音也能直接转写,还能自动翻译标注,比如把“myocardial infarction”标成“心肌梗死(英文原文:myocardial infarction)”,方便对照学习。

对接医院HIS系统

转写生成的文档,能直接同步到医院的电子病历系统,不用再复制粘贴。比如手术记录生成后,点一下“同步到HIS”,电子病历里就有了,省得医生再手动录入。

科室自定义术语库

每个科室可能有自己的习惯叫法,比如有的科把“冠状动脉粥样硬化性心脏病”简称为“冠心”,可以手动把这些“土话”添加到术语库,AI下次听到就认识了,识别更准。

最后说句大实话

医疗术语解释这件事,早就该告别“手记+瞎整理”的时代了。听脑AI这种专门优化的工具,不是简单提升效率,而是从根本上改变工作方式——让机器做重复的事,让人专注更重要的事。

如果你也天天被记录术语折磨,真的可以试试。效率提升不是吹的,谁用谁知道。下次科室开会,别人还在埋头苦记的时候,你打开录音就能安心听重点,这种感觉,试过就回不去了。

让医疗术语解释进入智能时代,听脑AI,真能帮你把时间省下来,花在更值得的地方。