无线充电发热:科技便利背后的温度博弈

在咖啡厅的某个角落,一位用户将手机轻轻放在无线充电底座上,屏幕亮起的瞬间,他感受到掌心的温度悄然攀升。这种温热感并非错觉——无线充电过程中的发热现象,正成为科技便利背后一个值得探讨的物理命题。

能量转换的“天生短板”

无线充电的核心原理,是依靠发射端与接收端线圈的电磁感应或磁共振实现能量传输。简单来说,这就像是两台“隐形”的发电机,通过磁场传递电能。然而,这场能量的接力赛并非完美无缺:每一次电流与磁场的转换,都会伴随能量的损耗。研究显示,目前主流无线充电技术的能量效率普遍在70%-80%,这意味着至少20%的电能化身为热量散逸。

这种损耗如同水流经过布满孔隙的管道,部分能量在“运输”过程中被摩擦力消耗。当充电功率提升时(如快充模式),能量传输的强度增加,发热量也随之攀升。实测数据显示,普通无线充电模式下,手机温度可能上升5-10℃,而快充模式下升温幅度更显著。

发热的“多重推手”

除了能量转换的天然损耗,多个因素共同加剧了温升效应:

- 设备间的“错位游戏”

线圈对齐精度直接影响能量传输效率。若手机与充电板位置偏差超过3毫米,能量损失可能陡增30%。这如同两把需要精确对接的钥匙,任何错位都会导致“开锁”效率降低,更多能量转化为热能。

- 散热设计的“军备竞赛”

高端无线充电器采用多层散热结构:线圈上覆盖石墨散热膜,如同铺设导热高速公路;导热硅胶将热量导向金属外壳,再配合空气对流完成散热闭环。但成本控制下的中低端产品,往往缺乏这种精密设计。

- 环境温度的“蝴蝶效应”

25℃的室内与35℃的车内,充电温度差异可达8℃。高温环境如同给设备裹上棉被,让热量更难散出。某些公共场所的共享充电设备,因长期高强度使用,散热系统更易老化失效。

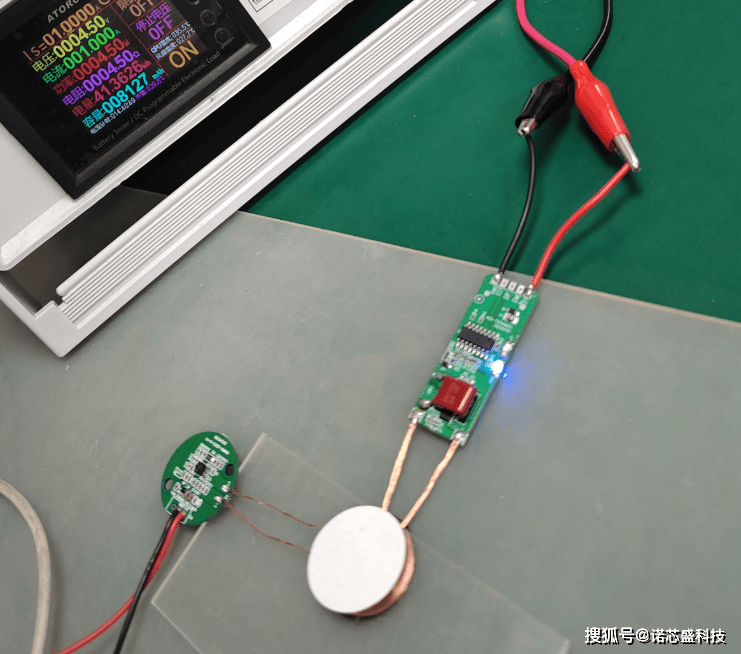

诺芯盛@无线充电发热问题

诺芯盛@无线充电发热问题

降温技术的“三重防线”

jrhz.info面对发热挑战,工程师们构建了从材料革新到智能调控的立体防御体系:

第一重:材料革命

新型氮化镓(GaN)半导体器件的应用,将能量转换效率提升至90%以上,相当于将能量运输管道的“孔隙”缩小了一半。石墨烯散热片的导热系数是铜的5倍,如同在设备内部架设起超导散热网络。

第二重:结构优化

多线圈阵列设计让设备自动选择最佳对齐位置,误差控制精度达到0.1毫米级,这相当于用人造卫星定位技术解决钥匙对准问题。主动散热风扇与液态金属导热剂的组合,则像是为设备安装了微型空调系统。

第三重:算法调控

智能温控芯片实时监测设备温度,当检测到40℃阈值时自动降低充电功率,如同给狂奔的野马套上缰绳。某些旗舰机型甚至能根据电池健康度动态调整充电策略,将温度波动控制在±2℃范围内。

用户端的“温度经济学”

在技术突破之外,合理的使用习惯能显著改善体验:

- 空间管理:避免在充电时覆盖手机壳或堆放杂物,保持至少5厘米的散热空间,这相当于为热量开辟逃生通道。

- 时间策略:夜间持续充电时选择标准模式而非快充,可将平均温度降低3-5℃,如同将猛火炖煮改为文火慢熬。

- 环境选择:夏季车载无线充电时开启空调通风,能减少15%的温升幅度,相当于为设备配备移动遮阳棚。

温度与效率的永恒天平

无线充电的发热现象,本质上是能量转换效率与用户体验之间的平衡难题。正如蒸汽机的发明曾伴随锅炉爆炸风险,人类驯服电磁能的历程也必然经历温度博弈的阵痛。当手机背壳的温热触感提醒着我们能量世界的微观战争,或许这正是科技进化路上最生动的物理课堂。

在石墨烯与氮化镓构筑的未来图景中,无线充电终将跨越发热的物理屏障。而此刻,理解这份温度背后的科学逻辑,或许比急于消除它更具现实意义——因为每一次技术突破,都始于对现象本质的清醒认知。