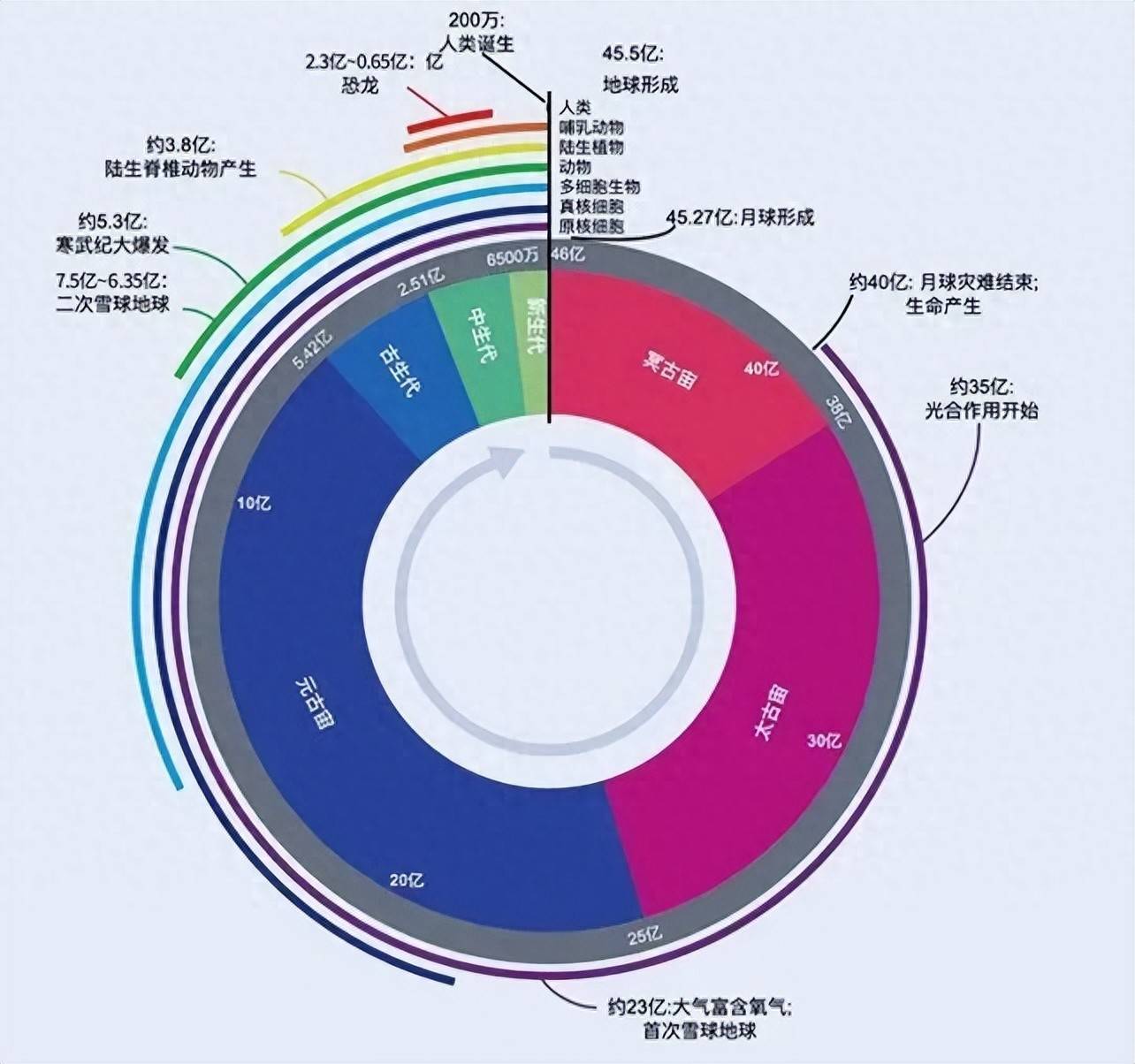

把地球46亿年的历史拆成一年的日历,元旦那天地球刚形成,单细胞生物在3月才出现,恐龙在12月中旬登场,而 人类直到12月31日晚上11点59分58秒才出现在这颗星球上。

我们总觉得自己是地球的主角🎭️,可从时间尺度看, 不过是压轴戏开场前匆匆跑过舞台的龙套。

要是这龙套突然退场, 数亿年后的地球,还会有另一个“我们”吗?

地球的 “倒计时”

地球的宜居期,其实没那么宽裕。 太阳还能烧50亿年,但这并不意味着地球能舒服地再待50亿年。

太阳每过10亿年,亮度就会增加一成,热量跟着涨。 10亿年后,地球平均温度会超过50摄氏度,海洋会像烧开的水壶一样慢慢蒸发,最后只剩干涸的地壳。

更麻烦的是,地球自己也在“折腾”—— 板块碰撞引发超级火山喷发,一次就能喷出发达国家全年碳排放的上千倍,把温室效应推到失控边缘。

大气里的氧气也在慢慢减少,现在是21%,按眼下的速度, 3亿年后可能就降到15%以下了,到时候别说复杂生命,连呼吸都成问题。

这些数字背后藏着一个冷知识: 留给新智慧生命的时间,可能只有5亿年左右。而人类从类人猿走到今天,只用了700万年。

要在更短的时间里,把从单细胞到智慧生命的路再走一遍,就像让一个刚学会爬的孩子,在暴雨来临前跑完马拉松—— 不是不可能,但概率低得吓人。

智慧并非必然产物

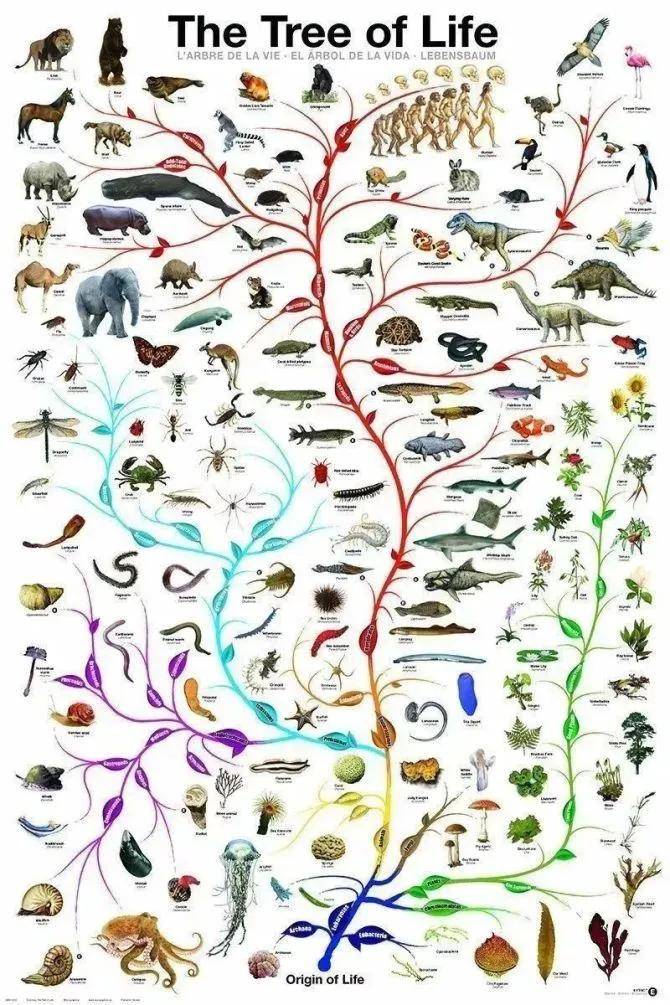

说起来, 进化这事儿,从来就没把“变聪明”当成目标。

生物学家有个形象的说法: 进化就像没头苍蝇,撞到墙就拐弯,哪条路能活下去就往哪走,根本没有导航。

智慧这东西,更像是进化路上不小心捡到的『奢侈品』, 不是必需品。

你看,细菌在地球上活了35亿年,现在还活得好好的,从没想着进化出大脑;

蟑螂熬过了恐龙灭绝,上亿年过去,还是那副小模样,靠躲和繁殖就能活得滋润;

恐龙统治地球1.6亿年,体型从鸡大小涨到几十吨,却没进化出语言,更别提造工具了。

它们都找到了适合自己的活法—— 要么繁殖快,要么耐饿,要么跑得灵,这些可比“动脑子”划算多了。

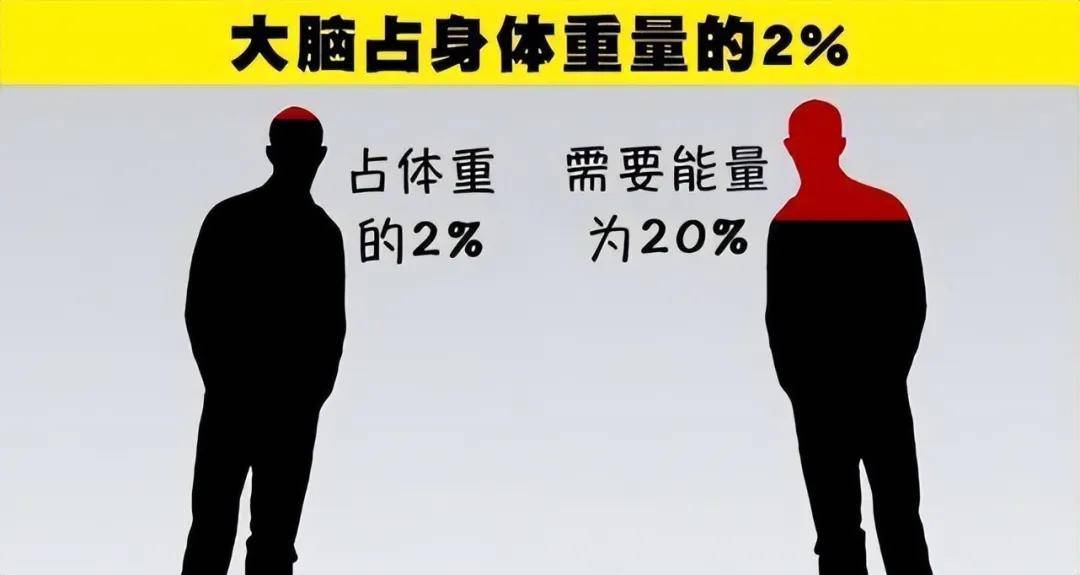

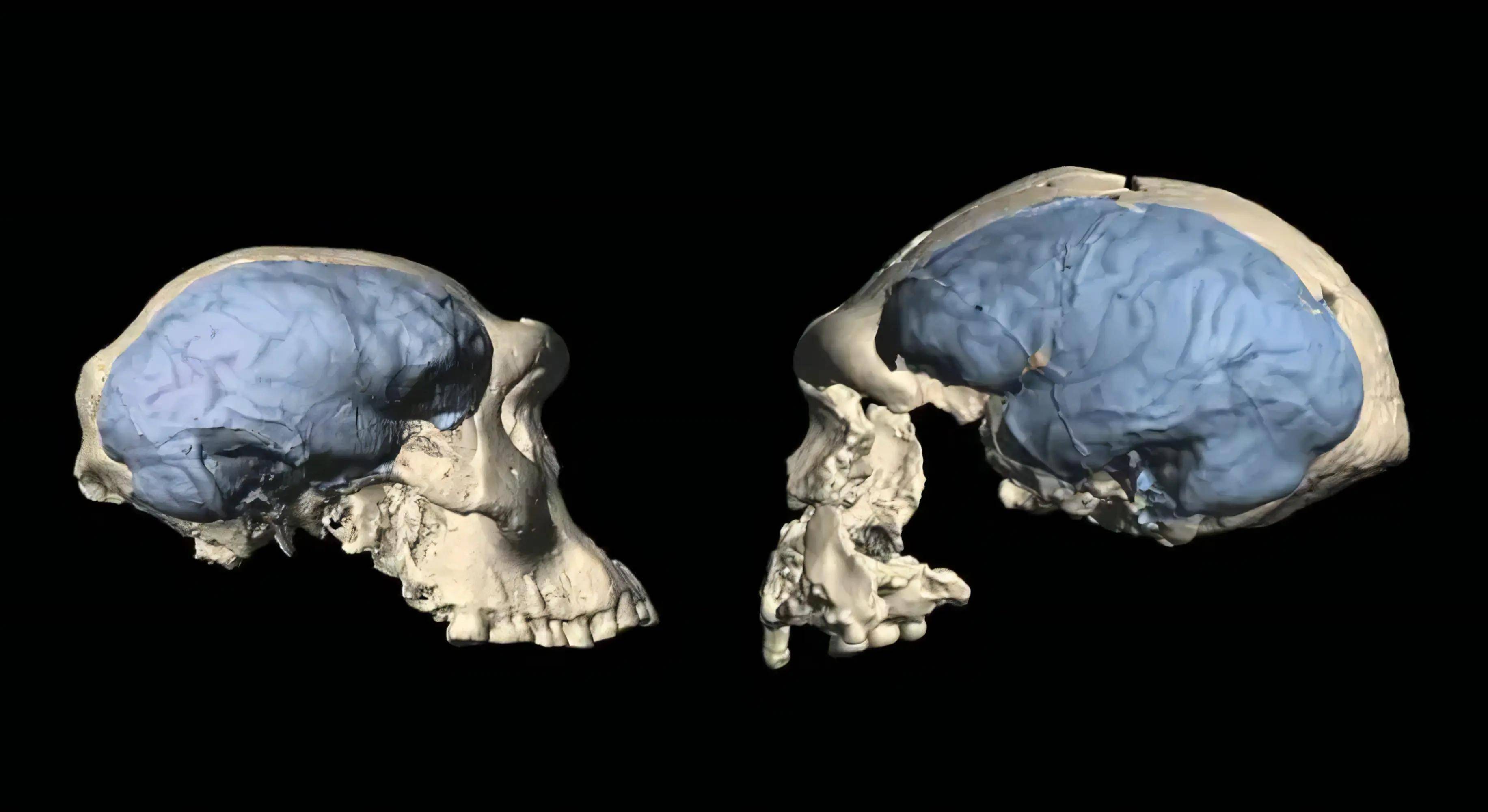

人类的大脑是出了名的“耗能大户”,只占体重的2%,却要吃掉全身20%的能量。

要维持这么个“烧钱”的器官,得有稳定的食物来源,还得有同伴帮忙站岗放哨、分工觅食。这就像买豪车,不光得买得起,还得养得起。

自然界里,大多数生物选的都是自行车——简单、省油,能到地方就行。

那么,灵长类动物会进化成为新的人类吗?事实上, 就算人类没了,黑猩猩也成不了下一个“我们”。

生物学里根本没有“高级”“低级”的说法,黑猩猩和人类就像一棵树上的两个分叉,各自往不同的方向长。

黑猩猩在树上荡得自在,在丛林里找吃的熟练, 它们的进化方向是把胳膊练得更有力,把爬树技巧磨得更精,而不是非要站起来学我们走路。

就像你不会因为堂兄当了医生,自己就必须也去学医——大家各有各的活法。

那谁有可能接过“智慧”的接力棒? 答案可能藏在海里,或者天上。

但可以有“替代智慧”

章鱼就挺有意思。它有9个大脑,1个主脑在头上,8个“副脑”分别长在8条触手上,5亿个神经元里,一大半都在触手上。

这意味着它的每条触手都能自己做决定,比如一条触手拧瓶盖,另一条触手抓猎物,不用等主脑下令。

水族馆里的章鱼会开罐头,会藏石头躲避检查,甚至有过趁人不注意,从一个水箱爬进另一个水箱偷鱼吃的记录。

天上的乌鸦也不简单。新喀里多尼亚的乌鸦,能把树枝削成带倒钩的“钩子”,勾出树洞里的虫子。

它们记得谁对自己不好,能记好几年,见了面就俯冲下来啄人家脑袋;科学家做过实验,它们能看懂“步骤逻辑”。

想拿到食物,得先拉绳子,再搬石头,最后踩踏板,这一套流程,它们很快就能学会。

这些生物的智慧,和人类完全不是一个路数。章鱼可能不需要说话,靠触手的动作就能交流;乌鸦可能不用造房子,靠记忆和工具就能活得很好。

要是它们真的往智慧这条路走,最后长成什么样,发展出什么样的文明,我们根本想象不出来—— 说不定它们的“书”是用声波写的,“城市”是用树枝搭在悬崖上的。

这些都是人类替代智慧。

不是朝着人类进化,而是要活下去

当然,在人类消失之后,人类的痕迹也会逐渐消失,城市里的高楼, 100年内会被植物爬满,300年后屋顶会塌,1000年后就剩一堆碎石。

地铁隧道会被地下水灌满,变成新的地下河;我们造的塑料,会在海洋里漂上几百万年,慢慢碎成微粒,混进泥沙里。

100万年后,要是有新的智慧生物挖地,可能只会挖到一些奇怪的金属块——那是我们汽车的发动机,或者手机的『芯片』。

但空出来的“生态座位”,总会有新物种来坐。人类以前占着“顶级掠食者”“工具制造者”的位置, 我们走了,别的生物就会慢慢适应这些角色。

老鼠可能会长得更大,因为没了人类的追杀,它们能在更多地方找吃的;章鱼要是能适应淡水,说不定会爬到陆地上,用触手翻开石头找虫子吃。

这些变化, 都不是朝着“变成人类”的方向,而是朝着“活下去”的方向。

5000万年,说长不长,说短不短。恐龙从刚出现到灭绝,用了1.6亿年;哺乳动物在恐龙灭绝后,只用了1000万年,就从老鼠那么大,进化出了大象、狮子这些大家伙。

要是环境稳定, 5000万年足够让一个物种变得完全认不出来。

但问题是,地球很少给这么长的“稳定期”—— 超级火山喷发、小行星撞地球、冰期来临,这些“意外”随时可能打断进化的进程。

智慧生命的极端稀有性

从宇宙的角度看,智慧生命可能比我们想的稀罕得多。 天文学家找了60年外星信号,到现在也没找到确定的线索。

银河系里有400亿颗类地行星,要是智慧生命很容易出现,我们早该收到“邻居”的消息了。

这说明, 人类的出现,可能是一连串巧合凑出来的——小行星刚好撞灭了恐龙,森林刚好变成了草原,类人猿刚好学会了用石头, 少了任何一步,都不会有今天的我们。

数亿年后的地球,大概率不会有另一个“人类”。但这不是坏事。

地球从来不是为某一个物种准备的舞台,它更像一个永远在实验的实验室,试过恐龙的“大个头”方案,试过细菌的“小而多”方案,现在试到了人类的“智慧”方案。

就算这个方案结束了,还会有新的方案冒出来—— 可能是章鱼的“分布式大脑”,可能是乌鸦的“工具+记忆”,甚至可能是机器的“算法进化”。

我们能做的,是把自己的故事好好记下来,刻在石头上,埋在地下,告诉未来的“实验品”: 曾经有一群叫“人类”的生物,在这颗星球上活过、思考过、好奇过。

至于地球接下来要试什么新方案,那就交给时间吧——它比我们有耐心多了。