“宇宙从何而来?” 这是人类文明诞生以来,始终萦绕在脑海中的终极追问。经过数百年的科学探索,目前主流科学界普遍认可 “宇宙大爆炸理论”,但它并非完美无缺;为了填补理论空白,科学家们又提出了 “共形循环宇宙学”“量子场论起源说” 等多种假说,试图揭开宇宙诞生的神秘面纱。

现代科学研究表明,我们所处的宇宙起源于约138 亿年前的一次 “大爆炸”。这个理论最初只是一个带有讽刺意味的假说 ——20 世纪初,比利时天文学家勒梅特首次提出 “宇宙源于一个原始原子的爆炸”,当时不少科学家认为这一想法荒诞不经;但随着越来越多实证证据的出现,大爆炸理论逐渐成为解释宇宙起源的主流科学理论。

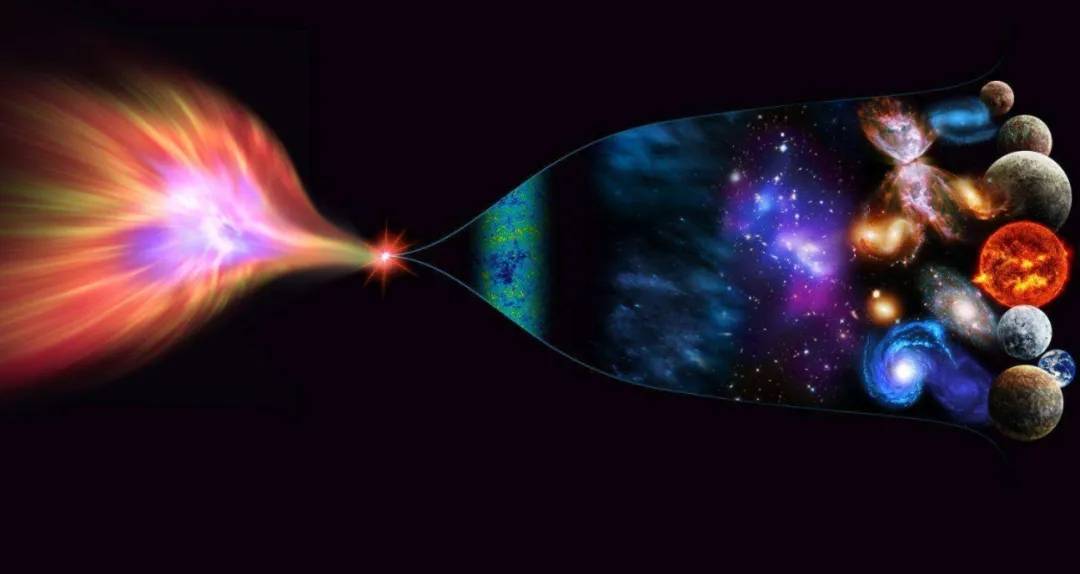

根据大爆炸理论,宇宙诞生之初并非我们如今看到的广阔空间,而是一个体积无穷小、温度与密度无限高的 “奇点”。在某个瞬间,奇点发生急剧膨胀(注意:不是 “爆炸” 向外界扩散,而是空间本身的膨胀),温度和密度随膨胀逐渐降低;经过约 138 亿年的演化,形成了今天拥有星系、恒星、行星的宇宙。

大爆炸理论能成为主流,离不开三大核心证据的支撑:

宇宙微波背景辐射☢️:大爆炸后,宇宙残留的 “余温” 以微波形式弥漫在整个宇宙中,温度约为 3 开尔文(-270℃左右)。1965 年,科学家偶然探测到这种辐射☢️,它就像宇宙的 “诞生印记”,直接证明了早期宇宙曾处于高温、高密度状态;

jrhz.info宇宙膨胀现象:1929 年,哈勃通过观测发现,遥远星系正在不断远离地球,且距离越远,远离速度越快(即 “哈勃定律”)。这一现象表明,宇宙正在持续膨胀,反向推导则可得出 “宇宙过去曾是一个极小的整体”;

轻元素丰度:大爆炸初期,宇宙温度极高,只能形成氢、氦等轻元素(氢占比约 75%,氦占比约 25%)。如今对宇宙中轻元素含量的测量结果,与大爆炸理论的预测完全吻合,进一步印证了理论的合理性。

尽管大爆炸理论证据充分,但它存在一个无法回避的核心问题:宇宙大爆炸之前是什么状态?奇点又是如何产生的?

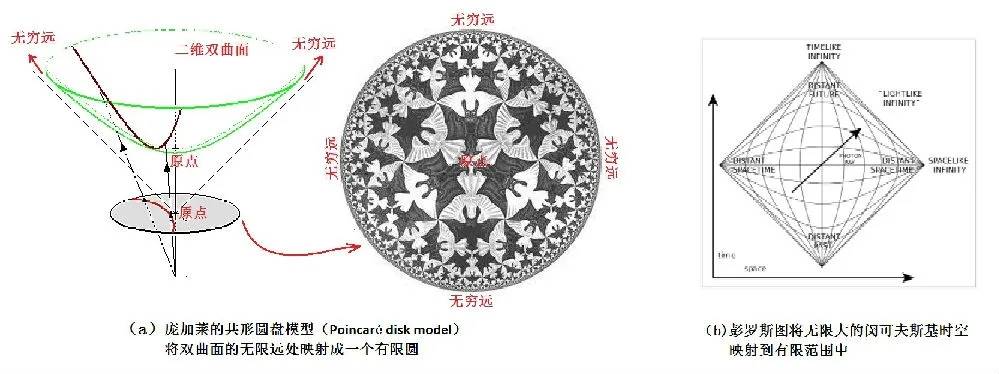

对此,大爆炸理论给出的解释是:“时间与空间是在大爆炸瞬间诞生的”—— 根据量子力学,“普朗克时间”(约 10⁻⁴³ 秒)是有物理意义的最小时间单位,大爆炸的 “瞬间” 就是普朗克时间的起点;在此之前,“时间” 概念不存在,因此 “讨论大爆炸之前是什么” 没有科学意义。

这种解释看似自洽,却难以让人们完全信服。因为在人类的认知逻辑中,“万事有因必有果”,宇宙的诞生也应遵循因果律 —— 若大爆炸是 “果”,那它的 “因” 是什么?宇宙总不可能 “无中生有” 吧?为了回答这个问题,科学家们开始探索其他可能的宇宙起源假说。

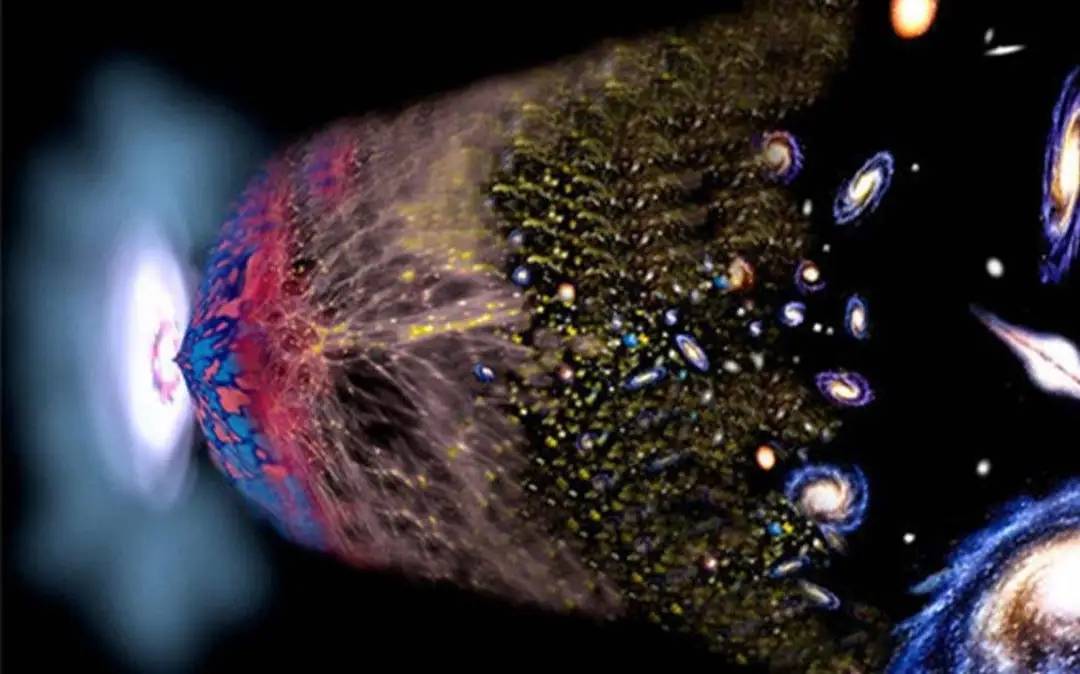

为了破解 “奇点之前” 的谜题,诺贝尔物理学奖得主彭罗斯提出了 “共形循环宇宙学理论”,认为宇宙并非只经历过一次大爆炸,而是在 “膨胀 — 收缩 — 再膨胀” 的循环中无限轮回,没有真正的起点与终点。

彭罗斯的理论可以通俗理解为 “宇宙的生命周期是循环往复的”,具体过程分为三个阶段:

第一阶段:膨胀与 “宇宙孤岛”

大爆炸后,宇宙开始持续膨胀(甚至超光速膨胀),星系之间的距离不断拉大。随着膨胀加剧,遥远星系会超出彼此的引力范围,形成互不影响的 “宇宙孤岛”;而在每个星系内部,引力会主导物质运动,恒星演化、黑洞形成等过程不断上演(比如银河系中心就有一个质量相当于太阳 400 万倍的超大质量黑洞)。

不过,宇宙的膨胀并非 “无差别”—— 在局部区域,引力仍能战胜膨胀效应。例如,银河系与邻近的仙女座星系正在相互靠近,预计约 35 亿年后会碰撞合并,形成一个更大的星系系统。

第二阶段:能量耗尽与收缩

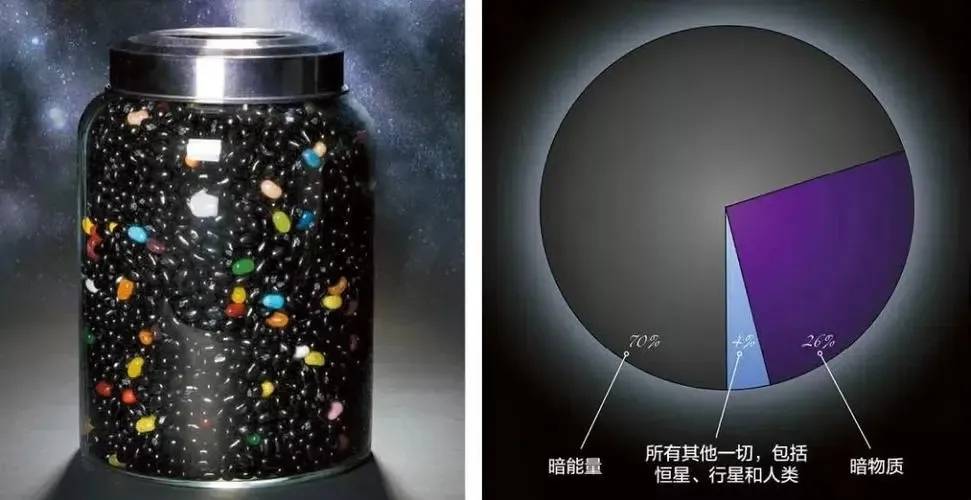

宇宙膨胀的动力来自 “暗能量”(占宇宙总质量的 70% 左右),但任何能量的消耗都有尽头 —— 就像给气球充气,若没有持续输入能量,气球最终会停止膨胀。当暗能量消耗到临界值,宇宙将停止膨胀;此时,引力成为主导力量,宇宙开始逐渐收缩。

收缩过程中,宇宙空间不断压缩,物质被引力拉扯,最终会坍缩成一个个黑洞;这些黑洞会通过 “霍金辐射☢️”(黑洞并非完全 “只进不出”,会缓慢释放能量)逐渐蒸发,将物质转化为纯能量。当所有黑洞都蒸发殆尽,宇宙将变成一个充满纯能量的 “致密空间”,最终回归到类似 “奇点” 的状态。

第三阶段:新的大爆炸与循环重启

当宇宙收缩到极致,致密的能量会再次触发新的大爆炸,空间重新膨胀,物质随温度降低逐渐形成,新一轮的宇宙演化开始 —— 如此周而复始,宇宙在 “膨胀 — 收缩 — 爆炸” 的循环中无限延续。在这个理论中,“大爆炸之前” 并非空无一物,而是上一个宇宙收缩后的 “遗迹”;我们当前的宇宙,只是无数次循环中的 “其中一轮”。

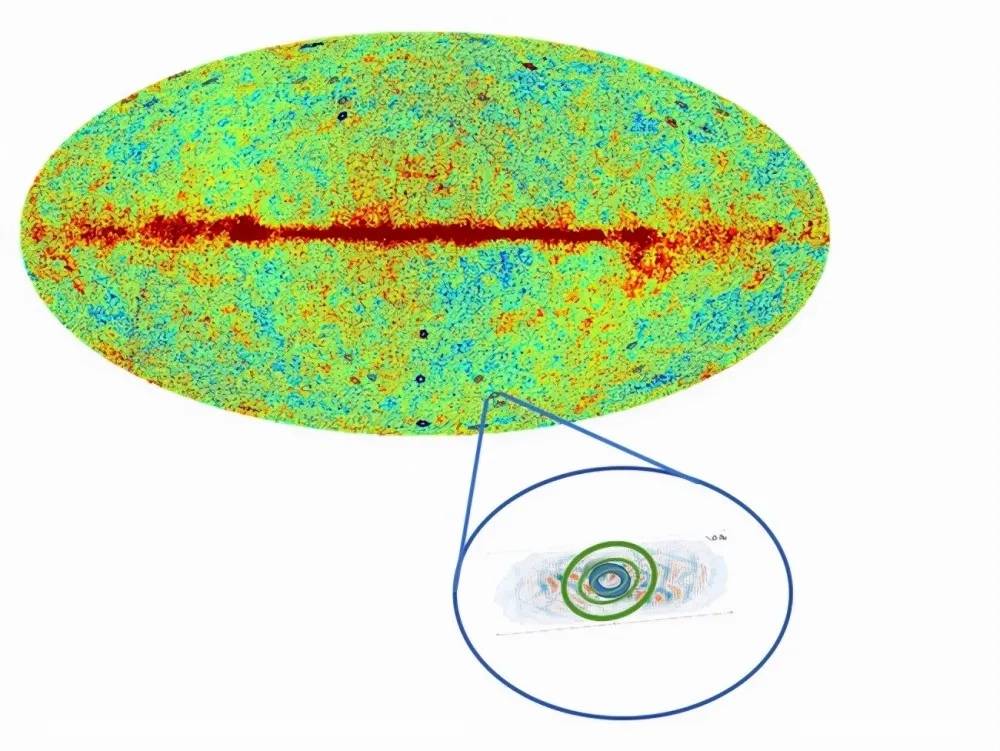

彭罗斯为自己的理论找到了一个关键 “证据”:宇宙微波背景中的 “霍金点”。他认为,宇宙微波背景辐射☢️中存在一些特殊的 “同心圆”,这些圆圈是上一个宇宙中黑洞蒸发后留下的能量印记(即 “霍金点”),是大爆炸之前存在另一个宇宙的直接证明。

不过,循环宇宙学理论目前并未得到主流科学界的广泛认可。一方面,“霍金点” 的观测数据存在争议 —— 部分科学家认为,那些 “同心圆” 可能是观测误差或偶然的宇宙结构,并非上一个宇宙的遗迹;另一方面,理论本身难以验证:黑洞的极端特性(引力极强,光也无法逃逸)让直接研究 “霍金辐射☢️” 和黑洞蒸发过程变得异常困难,缺乏更有力的实证支撑。

除了循环理论,还有一种更 “颠覆认知” 的假说:宇宙的诞生并非 “必然结果”,而是一次 “随机的量子事件”—— 这就是基于量子场论的宇宙起源说。

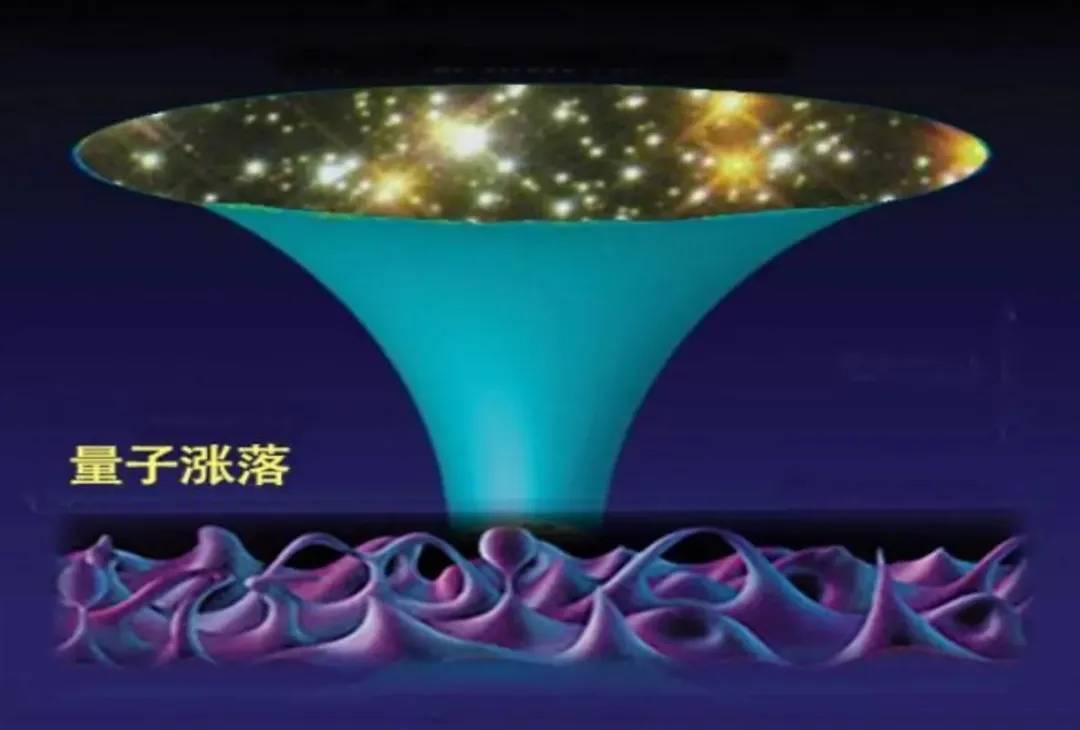

1. 量子涨落:“无中生有” 的物理基础

量子力学中有一个核心原理 ——“不确定性原理”,它指出:在微观世界中,时间与能量无法同时被精确测量;在极短的时间内(远小于普朗克时间),空间中会随机出现 “能量波动”,即 “量子涨落”。

通常情况下,量子涨落产生的能量会迅速消失,不会形成任何物质;但在某些极端条件下,一次 “极大的量子涨落” 可能会产生巨大的能量 —— 这些能量足以触发空间的急剧膨胀,进而形成宇宙。简单来说,我们的宇宙可能只是 “量子海洋” 中,一次偶然出现的 “能量浪花”,完全是随机诞生的 “意外”。

2. 理论的颠覆性:因果律的挑战

量子场论起源说的最大特点,是彻底打破了 “因果律”—— 宇宙的诞生没有明确的 “因”,只是量子世界随机概率的结果。如果这一理论成立,那么不仅宇宙是 “意外”,人类的存在、地球的形成,甚至整个宇宙的演化,都是一系列偶然事件的叠加。

不过,这一理论同样面临诸多疑问:为什么会出现 “足以形成宇宙的极大量子涨落”?量子涨落的 “能量来源” 又是什么?目前,这些问题尚无明确答案,量子场论起源说仍处于 “假说阶段”,需要更多的量子力学研究和宇宙观测数据来验证。

从大爆炸理论的 “主流地位”,到循环宇宙学的 “轮回猜想”,再到量子场论的 “随机意外”,人类对宇宙起源的探索从未停止。每一种假说都试图填补理论空白,却又各自存在无法解决的难题 —— 宇宙大爆炸的奇点无法解释,循环宇宙的证据存在争议,量子起源的随机性难以验证。

或许,宇宙起源本身就是一个 “超越人类认知极限” 的终极谜题,我们永远无法找到绝对正确的答案;但这并不意味着探索没有意义。在追问 “宇宙从何而来” 的过程中,人类不断突破科学边界:我们发明了望远镜🔭观测遥远星系,用粒子对撞机模拟早期宇宙,通过数学公式构建宇宙模型…… 每一步探索,都让我们对宇宙的认知更深入一分。