今天终于迎来了《哪吒》上映153天后正式下映的时刻,成绩相当亮眼,累计票房突破了154.46亿元。说实话,如果能分点零头给我,估计我也能乐翻天。

回顾一下《哪吒》这一路的辉煌战绩,它在全球和中国影史上刷了不少记录——破了113项纪录,创造了308项里程碑成就。其中,包括中国影史票房冠军、观影人次冠军,以及全球动画片票房冠军,全球影史票房榜第5位,简直是个“神话”级别的存在。

尽管已经放映了半年多,不少影迷依然舍不得告别,有些人甚至跨越千里去参加哪吒的告别会。

不过,就在大家欢庆时,有一位值得关注的“差评君”却注意到,哪吒的出品方光线传媒的老总王长田,最近似乎引发了一些争议。

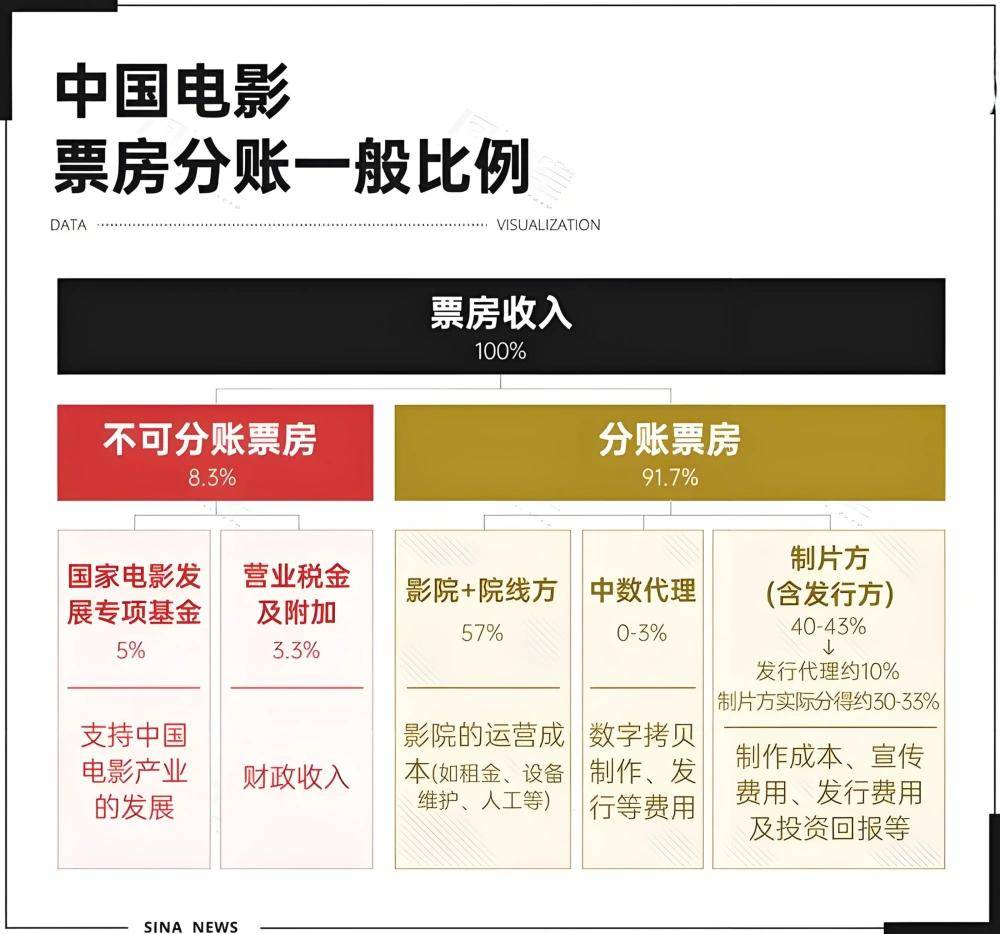

这件事源于他在上海电影节上的一番话。他提到,“我们面对的是全球票房分账的不公平问题,票房收入中,片方能拿到的只是38-39元,而扣除发行等成本后,投资和制作方能拿到的就剩33元。”而据猫眼电影的数据显示,《哪吒2之魔童降世》总票房确实为154.46亿元,但实际到片方手上的收入只有55.02亿元,换算下来仅占票房的35.6%,也就是三成多一点。

那么,剩下的钱都去哪了呢?

其实,电影的票房一旦入账,就要分成几块。首先,要交一部分国家电影专项资金(5%)和特别营业税(3.3%)。剩下的139.77亿元才是“分账票房”。

接下来,影院和院线的分成可不小,通常他们的份额不低于57%,而制片方和发行方的总分成通常是43%。除此之外,还有其他小费用,比如1%多的代理费用。

片方拿到这笔钱后,还要再从中扣除发行代理费用。因此,最终片方的收入往往不到40%。

看起来,制片方们花了大把钱拍电影,忙着宣传造势,结果票房大头还是被影院和院线拿走。反倒是电影院🎦,几乎什么事不干,只需要放映电影,就能“躺赚”。

更让制片方头疼的是,中国的分账比例相比其他国家还偏低。比如,在北美,通常票房不错的电影,片方能拿到60%左右,欧洲是55%,而韩国和印度等国也是差不多的分成比例。

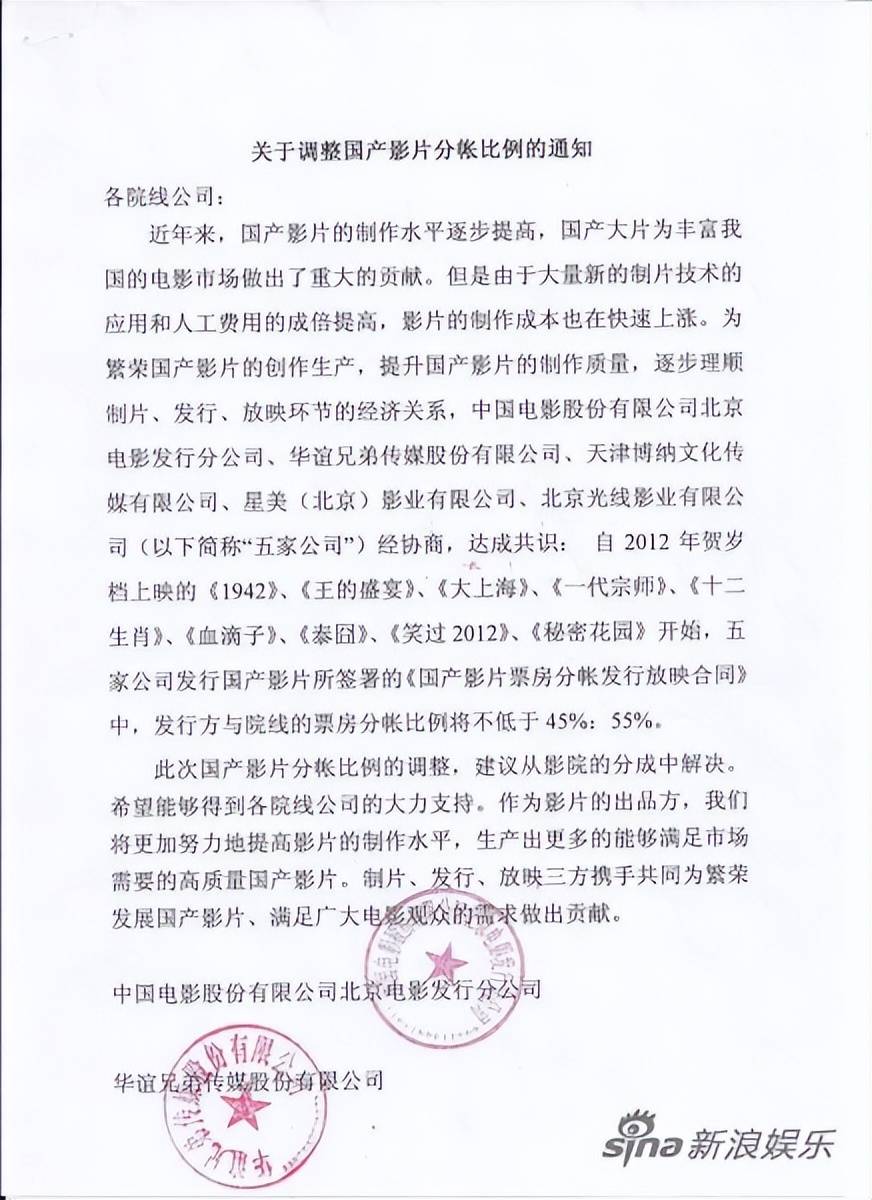

因此,关于分账比例的争斗,其实早在上世纪初就有了。比较经典的是2012年,那时五大制作发行公司联合发布通知,要求和院线的分账比例提高至45%。院线当然不答应,结果展开了激烈的对抗。最终,虽然闹得沸沸扬扬,和解才得以实现。

今天,王长田所说的这些话,看似“小打小闹”,但网友的反应却与当年不同。过去大家只是担心看不到电影,而现在,大部分人并不支持光线传媒。舆论分为两派,一派认为,既然《哪吒》能赚51亿,怎么还不满意,富人别再刺激穷人了。另一派则认为,现阶段的分账调整几乎不可能实现。

在影院投资人方面,老蒋给我说,他们的日子是真的难过。北美的影院虽然分成少,但它们大多靠区域独占放映权,尽管分成低,影院的整体收入其实更高。而且,北美的影院收入不仅来自票房,还包括爆米花、饮料等附加产品,这些几乎都是零成本,利润高得吓人。

老蒋说,中国的分账比例已经很难维持影院生计,许多影院每天都在挣扎,勉强维持运营。像他手下的影院,票房收入从2015年的1500万几乎缩水到腰斩,现在的映前广告也缩水到几万,严重亏损。

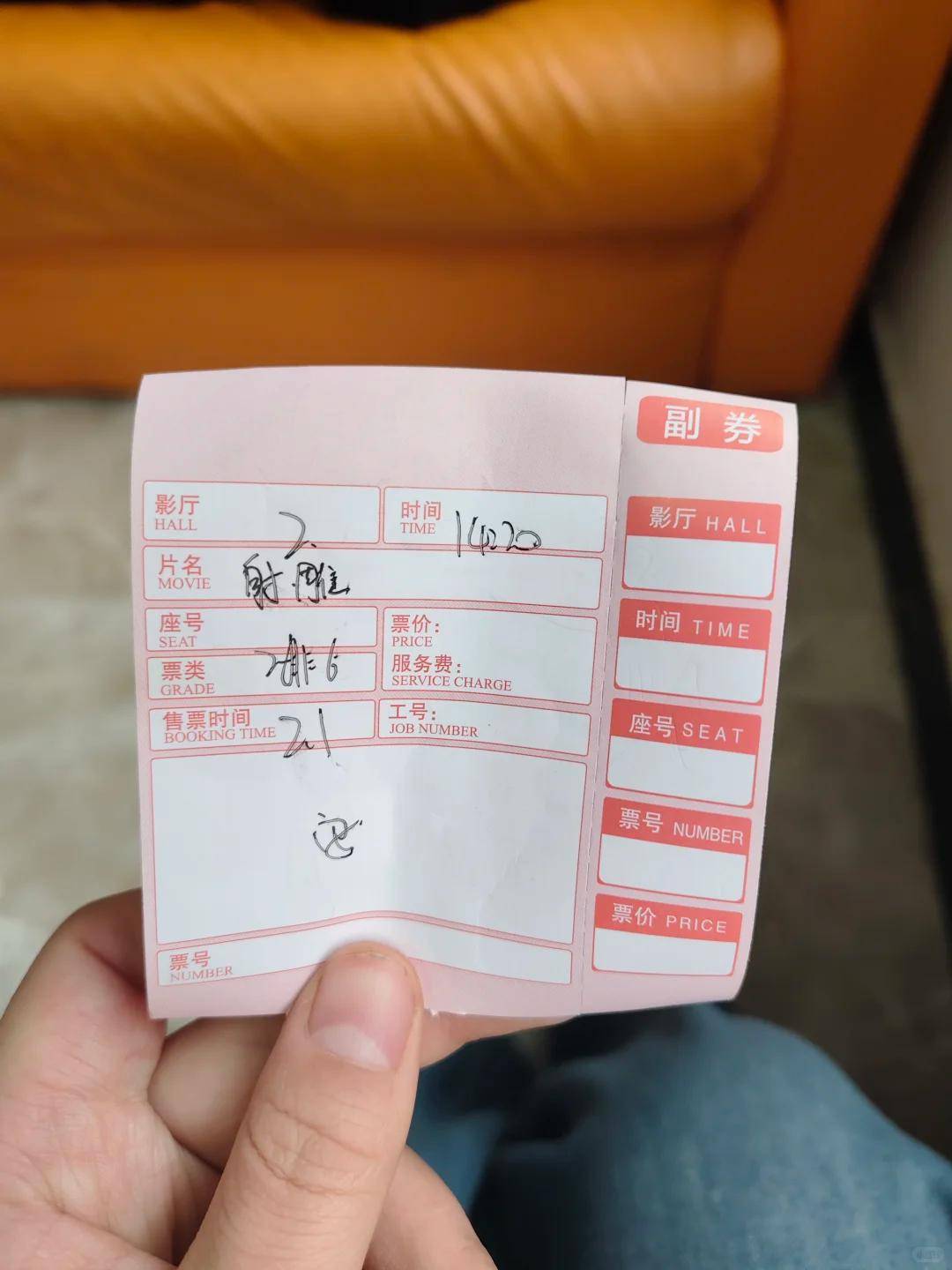

这让一些影院干脆“铤而走险”,通过偷票房的方式逃避分账。票务系统是受国家监管的,但有些影院通过手写票,或者将票和食品捆绑销售来规避分账。

面对这种情况,单纯提升制片方的分账比例,显然不现实。因为现如今的“蛋糕”已经太小,大家不管怎么分,都吃不饱。

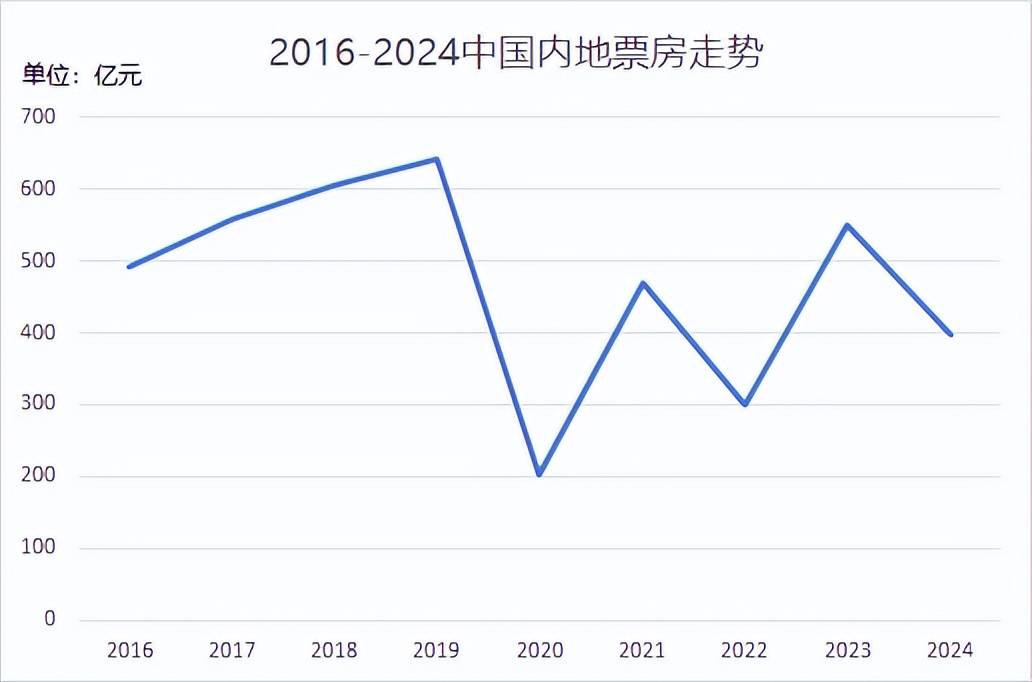

根据复旦大学的研究,2024年中国电影总票房预计将下降22%,这意味着,整个电影市场正在缩水,电影行业的生存压力越来越大。

微博CEO王高飞也曾表示,这样下去,谁都活不下去,要么是淘汰电影院🎦,要么是找到新的生存方式。而电影院🎦的淘汰,似乎是不可避免的,但这也为其他形式的收入打开了可能性。

比如,制片方可以考虑IP衍生品的开发。在北美,电影的衍生品收入甚至可以占到影片总收入的70%。像《狮子王》,其衍生品收入就达到了20亿美元💵,远远超过票房收入。

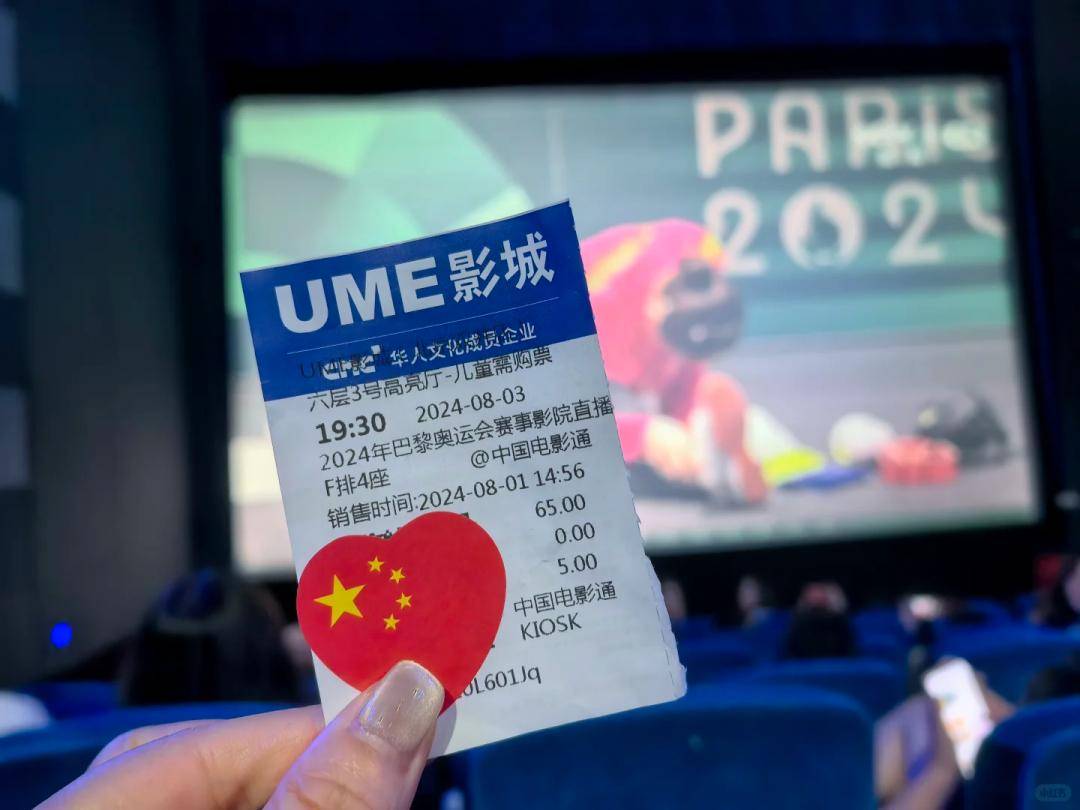

此外,电影院🎦也可以尝试其他形式的收入,像是举办赛事直播等,逐步分担部分资源。

王高飞的观点是,电影市场的分账模式虽然不能一蹴而就地改变,但在电影上线初期,可以适当提高制片方的分成比例,帮助其尽快收回制作成本。而当观影人数下降,影院则应当承担更多的成本压力。

综合来看,电影行业的现状确实非常复杂,问题的解决并非一蹴而就。但正如《哪吒》带给市场的强心剂,中国观众依然愿意为好电影“买单”,希望未来的电影市场能够找到更合理、更可持续的发展路径。