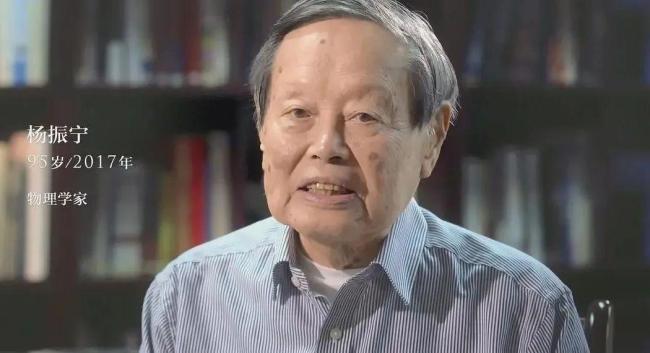

著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

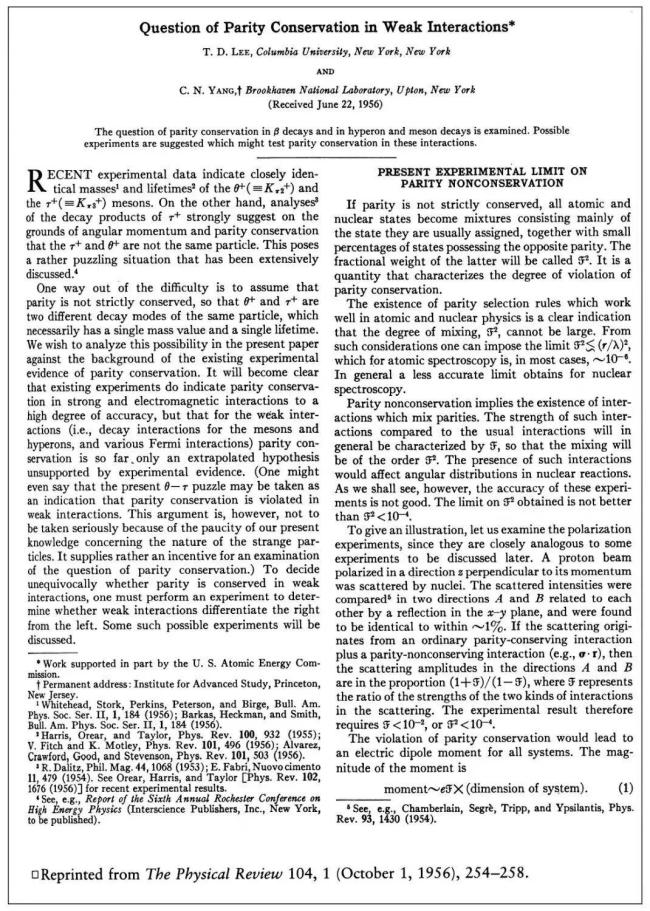

杨振宁1922年生于安徽合肥。1956年,他与李政道共同提出“弱相互作用中宇称不守恒定律”,并于次年共同荣获诺贝尔物理学奖,成为首位获此殊荣的中国人。这一突破为后来的物理研究者点亮了方向。

在辉煌的科学成就之外,杨振宁也是一个真实而温暖的人。2017年,已至耄耋之年的他选择放弃美国国籍,恢复中华人民共和国公民身份。从合肥到西南联大,从芝加哥到石溪,最终回到清华园——他的人生轨迹正是20世纪中国知识分子追寻科学与理想的缩影。他曾说,自己一生最重要的贡献是帮助中国人克服了自卑心理,证明中国人同样能够攀登科学的高峰。

杨振宁与清华园的联系始于1929年,那年他7岁,随父亲杨武之住进清华园。这片土地培养了他,使他迅速成长为世人瞩目的科学家。许多年后,当主持人在清华讲台上提起这个“杨大头”的旧称时,年迈的他开怀大笑,仿佛回到了梦开始的地方。杨武之特意请来清华历史系的高材生,在科学馆办公室里为少年杨振宁系统讲授《孟子》,这为他日后融通中西的学术视野和人文素养埋下了种子。12岁时,杨振宁在清华图书馆邂逅《神秘的宇宙》一书,回家便认真地向父母宣告要拿诺贝尔奖。23年后,他实现了这个豪言壮语,并将这本书推荐给了更多的年轻人。

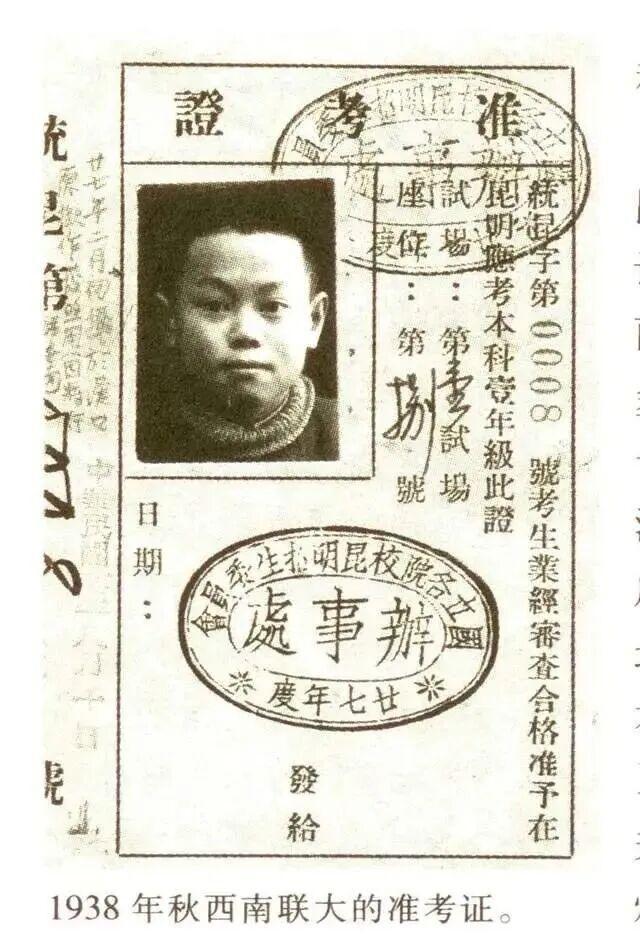

1938年秋,杨振宁以第二名的成绩被西南联大录取。物理系教授吴有训发现他更适合学物理,于是劝他转入物理系。尽管物质条件很差,但联大师生以严谨的治学态度弥补了不足。杨振宁和黄昆、张守廉并称物理系“三剑客”。他们住在同一间宿舍,每天一起上课,下课后泡茶馆讨论各种问题,整天形影不离。他对对称原理的兴趣起源于吴大猷先生的引导,获得诺贝尔奖后,杨振宁写信给吴大猷先生感谢他的教诲。

1945年,23岁的杨振宁赴美留学,进入芝加哥大学物理学系念博士。他是冲着诺贝尔物理学奖得主恩里克·费米去的,费米非常喜欢他。杨振宁的博士论文导师是美国“氢弹之父”爱德华·泰勒。1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院工作,其院长是美国“原子弹之父”罗伯特·奥本海默。一年后,杨振宁和第一任妻子杜致礼在普林斯顿结婚。在那一时期,杨振宁和爱因斯坦有过一段交集,虽然那次见面没有给他带来太多智慧,但几年后,他和美国物理学家米尔斯提出了杨-米尔斯理论,被认为是杨振宁最伟大的成就之一。

1956年,杨振宁和李政道在美国学术期刊《物理评论》发表文章,提出“弱相互作用中宇称不守恒”的猜想。著名物理学家吴健雄女士立即领导团队进行实验,并在1957年初证实了这一理论。1957年10月,杨振宁和李政道共同获得诺贝尔物理学奖。邓稼先曾说过,如果不是诺贝尔奖规定每个人只能在同一个领域获一次奖的话,杨振宁应该再获一次诺贝尔奖。杨振宁认为,他在科学工作的成就帮助增加了中国人的自信心。

杨振宁和邓稼先的友谊长达50年。1971年,杨振宁作为美籍知名学者获准访问中国,这是自1945年赴美留学后首次踏上故土。在北京的十几天里,杨振宁和邓稼先有着聊不完的话。离开北京前,杨振宁问邓稼先中国的原子弹是不是中国人自己造出来的,邓稼先在信中亲笔回复:没有任何美国人参与。这封信的完整版后来公诸于世,邓稼先在信末写道:“但愿人长久,千里共同途。”杨振宁回应道:“我是后50年合了你‘共同途’的途。”

从1971年底第一次回国开始,杨振宁就成为了连接中美之间的重要桥梁。他在北京、上海、杭州等地的学校做学术交流。1974年再度回国,他见到了邓小平。1977年,杨振宁出任“全美华人协会”主席,更加积极地推动中美两国关系正常化。1979年中美正式建交后,中国陆续有10多万留学生出国。杨振宁在他任教的纽约州立大学石溪分校成立了中国教育交换委员会,帮助了许多中国学生。

杨振宁的一生充满传奇。他见证了中国从长夜走向曙光,再到晨曦的过程。他认为今天中国的发展成就是“历史的奇迹”。从草木葱郁的清华园,到炮火中的西南联大,从意气风发远渡重洋,到跨世纪的家国情怀,人们告别了杨振宁的时代,也永远记住了属于时代的杨振宁。他不仅是耀眼的天才,勤勉而谦逊的科学家,热忱的爱国者,温厚的教育者,更是许多人无法真正读懂的物理成就背后的智慧和人格光芒。