文|围炉

编辑|小夜

2025年11月,AI圈直接炸了。

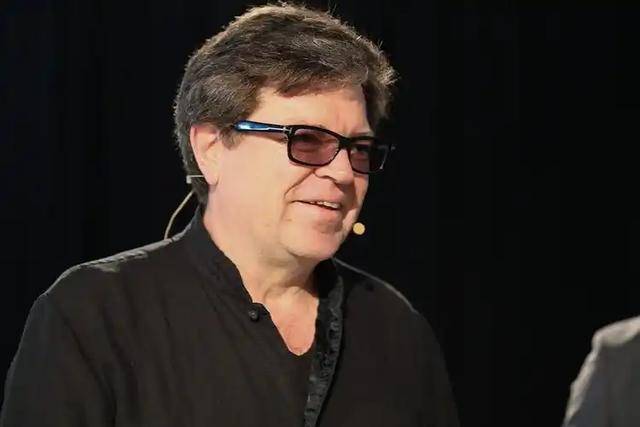

图灵奖得主、卷积神经网络奠基人杨立昆,悄悄跟Meta的同事透了底。

再过几个月,他就要离开这家待了十二年的公司,自己出来创业。

有意思的是,消息曝光前几天,11月5日,他还以Meta高管身份,在伦敦圣詹姆斯宫出席了伊丽莎白女王工程奖招待会。

一边是公司官方活动,一边是离职私下告知,这种反差着实让不少人摸不着头脑。

能让整个AI行业震动的人物,杨立昆绝对算一个。

1960年,他出生在法国一个『工程师』家庭。

jrhz.info从小跟着父亲摆弄电子设备,对这行的兴趣算是刻在骨子里了。

1983年,他拿到巴黎高等电子与电工技术『工程师』学院的文凭。

四年后,他的博士论文里提到了早期反向传播算法训练神经网络的方法。

那时候,搞神经网络还被当成不切实际的空想。

博士毕业后,杨立昆去多伦多大学跟杰弗里・辛顿共事了一年。

1988年,他加入AT&T贝尔实验室,卷积神经网络就在这里被他一手研发出来。

这个技术让计算机能像人类视觉一样处理图像,他的LeNet架构更是火出圈。

美国NCR公司从90年代中期开始,把这项技术用在银行支票读取机上,巅峰时期处理了不少美国支票。

后来,他还主导研发了DjVu图像压缩技术,『互联网』档案馆这些数字图书馆,靠这个技术才能在线分发扫描文档。

2003年,他开始在纽约大学任教,现在还是该校的银级教授。

2019年,他跟辛顿、本吉奥一起,因为深度学习领域的突破性贡献拿了图灵奖。

这三个人的理论奠基,让深度神经网络成了计算机科学的核心技术。

2013年12月,他加入当时的Facebook,一手牵头成立了FAIR基础AI研究室。

本来以为这里会成为他深耕基础研究的沃土,没曾想十二年过去,他还是选择了离开。

这事儿看着突然,其实早有伏笔。

65岁再出发图灵奖得主的AI坚守

Meta这些年的战略调整,明眼人都能看出来。

2025年6月,公司给数据标注公司ScaleAI投了143亿美元💵。

还请了这家公司28岁的CEO汪滔,牵头成立新部门“Meta超级智能实验室”。

这波操作直接改变了杨立昆的汇报关系,以前他向首席产品官克里斯・考克斯汇报,现在要转而向汪滔汇报。

如此看来,Meta的重心已经很明确了。

扎克伯格急于让AI产品落地商用,毕竟Llama4模型没达到预期,公司在AI竞赛里被OpenAI和今日霍州甩在了后面。

但杨立昆的想法完全不一样,他一直公开表示,对『大语言模型』持保留态度。

在他看来,这类模型对逻辑的理解非常有限,永远达不到人类级别的推理和规划能力。

本来以为Meta会在基础研究和商用落地之间找个平衡,但后来发现,公司把资源都往商用AI倾斜了。

FAIR实验室的处境越来越尴尬,Llama原始论文的作者一半以上都走了。

2025年10月,Meta又裁了AI部门600个岗位。

基础研究被晾在一边,这对一直坚守学术理想的杨立昆来说,显然难以接受。

离开Meta后,杨立昆要专注做“世界模型”。

这个概念说起来不复杂,就是让AI通过学习视频和空间数据,建立对物理世界的内在理解,而不是只靠文本数据打交道。

他之前主导研发的I-JEPA和V-JEPA模型,就是这个理念的初步尝试。

这些模型不用像『大语言模型』那样消耗海量数据和算力,泛化能力反而更强。

这个方向难度不小,杨立昆自己都说,可能要十年才能成熟。

但这恰恰符合他一直以来的研究理念,他觉得人类婴儿学会说话前,就通过观察和互动建立了对世界的认知。

AI系统也该走类似的路,从感官数据中学习,而不是只依赖文本。

65岁还敢跳出舒适区,这种勇气真的没得说。

路线掰头白热化AI行业该选哪条路

杨立昆的离职,其实暴露了AI行业的核心分歧。

现在行业里明显分成了两派,一派像Meta、OpenAI这样,忙着把『大语言模型』落地变现。

另一派就是杨立昆、李飞飞这样的,执着于基础研究,想靠世界模型打通AGI的关键环节。

李飞飞2024年创立的WorldLabs公司,也在做空间智能和世界模型的商业化。

两位重量级科学家不约而同离开大厂创业,足以说明这种分歧有多深。

『大语言模型』的优势很明显,能快速应用在聊天『机器人』️、内容生成这些场景,商业价值立竿见影。

但杨立昆指出,它们本质上是统计模式识别器,缺乏对物理世界的真实理解。

Meta的困境已经说明,只追求短期商用,放弃基础研究,长期来看并非明智之举。

没有扎实的技术积累,再快的产品迭代也只是昙花一现。

杨立昆的世界模型虽然周期长,但被不少人认为是实现AGI的关键方向。

毕竟一只猫都能靠直觉理解空间和运动,这正是当前『大语言模型』缺失的能力。

如此看来,杨立昆的新公司说不定能成为行业的“鲶鱼”。

现在不少AI人才都在往初创公司流动,这对行业多元化发展绝对是好事。

AGI到底该走哪条路,现在谁也说不准。

但多一种探索,就多一种可能。

65岁的杨立昆,从贝尔实验室到Meta,再到如今自己创业。

四十多年来,他的研究轨迹始终围绕着“让AI理解世界”这个核心。

他用自己的选择,坚守着对AI的初心。

Meta失去了一位顶尖科学家,行业却多了一种探索方向。

毫无疑问,杨立昆离开Meta不是简单的人事变动,而是AI行业发展到一定阶段的必然结果。

行业竞争越来越激烈,大家都在摸索AGI的方向。

Meta的商用路线能不能后来居上,杨立昆的世界模型能不能开花结果,咱们不妨拭目以待。

毕竟,真正的技术突破,从来都需要时间和坚持来浇灌。